In un film di James Foley del 1992, Americans, interpretato da Al Pacino, Kevin Spacey, Alec Baldwin e un monumentale Jack Lemmon in uno dei suoi rari ruoli drammatici, ai quattro dipendenti di un’agenzia immobiliare di New York vengono dati dei contatti ai quali fornire dei contratti di vendita. Una sera, arriva in agenzia un inviato della proprietà incaricato di fare da motivatore: per risollevarsi, l’agenzia lancia una sfida a tutti i suoi dipendenti. Chi riuscirà a vendere di più avrà in premio una Cadillac Eldorado, il secondo riceverà un servizio di coltelli da bistecca, per gli altri licenziamento immediato. Si scatena il panico tra i dipendenti, ognuno dei quali è costretto ad affrontare una serie di problemi derivanti dalla sovrapposizione tra la nuova situazione di urgenza e questioni familiari e private. Come si può ben immaginare, la tensione cresce, insieme al crollo di qualunque residua istanza altruistica e collaborativa.

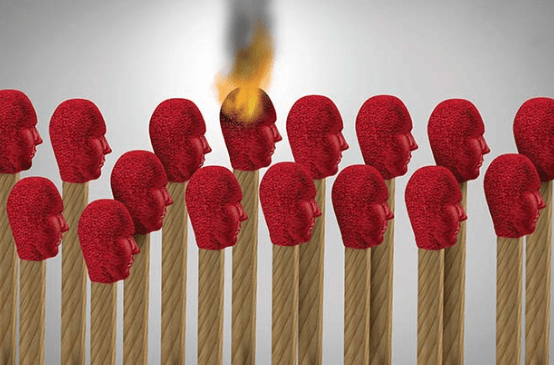

Quella appena descritta è una tipica situazione foriera di burn out. Descritta compiutamente a partire dagli anni ’70 negli USA, la sindrome del burn out è un processo multifattoriale (psico-socio-culturale) che comporta il progressivo esaurimento motivazionale dei lavoratori, soprattutto quelli dediti a professioni di aiuto, anche se negli ultimi anni le condizioni di pressione economica e prestazionale presenti in molti settori hanno condotto a un allargamento del campo di indagine, tanto che nel 2019 della sindrome si è occupata ufficialmente l’OMS. “Il burn out – si legge sul sito dell’agenzia speciale dell’Onu per la salute – è incluso nell’11esima revisione dell’International Classification of Diseases (ICD-11) come un fenomeno occupazionale (stress da lavoro). Non è classificata come una condizione medica”. Il quadro clinico è polimorfo: si va da sintomi aspecifici (insonnia, astenia, “nervosismo”) a sintomi somatici (cefalea, eretismo cardio-vascolare) e psicologici (depressione, rabbia, indifferenza nei confronti delle mansioni e degli utenti). Ne consegue un esaurimento emotivo (con un sinistro gioco di parole potremmo dire che si va dall’empatia all’apatia), depersonalizzazione (distacco dagli altri, cinismo, sino all’ostilità), ridotta realizzazione personale (in ultima analisi, si prova un senso di fallimento). Non di rado, prima di rivolgersi al medico e/o alla psicoterapia, il soggetto prova a forzare la situazione con eccitanti o rilassanti leciti (caffè, alcool, talora benzodiazepine autoprescritte) sino a sostanze illegali.

L’elemento a mio avviso più significativo, che distingue il burn out dalla comune risposta da stress, è la sua forte componente sociale (qualcuno ha iniziato a parlare anche di burn out da social; il che non è strano, se si pensa a quanta vita, comprese frustrazioni e richieste di approvazione, oggi scorre virtualmente. D’altra parte i dispositivi che ci tengono sempre connessi una qualche corresponsabilità ce l’hanno). In altri termini, accanto a fattori soggettivi (i giovani possono nutrire nei confronti del lavoro aspettative troppo elevate, verso le quali finiscono per sentirsi inadeguati; mentre i più anziani possono soffrire per sovraccarico lavorativo nel tempo e progressiva demotivazione: non a caso da qualche anno si è cominciato a parlare di “lavori usuranti”) sono presenti fattori legati alla struttura organizzativa del lavoro. Si pensi a come i capi esercitano il potere, ai conflitti di ruolo, alla frequente disattenzione della proprietà nei confronti degli standard di qualità dei luoghi di lavoro (spazi, illuminazione, ergonomia delle postazioni), alla ripetitività, agli orari, soprattutto se soggetti a turnazione; fino all’insufficienza retributiva. Va detto che già negli anni ’60 alcuni dirigenti illuminati della grande industria assumevano consulenti psicologi, cercavano di migliorare l’ambiente lavorativo e fornivano benefici alle famiglie, dai semplici sconti sui prodotti, alle colonie estive, fino a borse di studio per i figli. In Italia abbiamo avuto il vanto di un industriale come Adriano Olivetti, in grado di creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto; quest’ultimo veniva in parte reinvestito a favore della comunità (non a caso Edizioni di Comunità si chiamò la casa editrice fondata da Olivetti). Gli operai godevano in linea di massima di salari più alti, vi erano asili e abitazioni vicino alla fabbrica, i dipendenti potevano accedere alla biblioteca e alle numerose attività culturali organizzate grazie alla collaborazione con letterati e artisti. Come si può vedere, siamo lontani anni luce dal capitalismo senza cuore di oggi, capace di proporre quell’inganno socialmente accettato definito “flessibilità” e che dovremmo avere l’onestà di chiamare “precarietà”. Qualche segno di inversione di tendenza, per la verità, si osserva e merita di essere seguito: dall’introduzione di corsi di rilassamento e di mindfulness sino alla recentissima istituzione, nell’isola di Minorca, di un “deceleratore” per imprenditori. Ovvero seminari in cui si insegna a rallentare, invece che spingere a oltranza. Per gli imprenditori, d’accordo; ma è un primo passo per il recupero del fattore umano e, di conseguenza, un buon punto di partenza per la prevenzione del burn out.