BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIII • Numero 50 • Giugno 2024

Quando inciampiamo non ci comportiamo in modo attendibile; rappresentiamo, all’istante, una minaccia

Al di là di tutti i nostri proclami culturali di individuazione, la dimensione esistenziale della vita umana appare sociale, fino in fondo, nel momento in cui viene qualificata dalla prospettiva delle riflessioni interdisciplinari, comprendenti ambiti di studio che vanno dalla biologia alla filosofia. Da questa larga veduta, tutto ciò che noi umani facciamo sarebbe intaccato dalle norme e dalle aspettative della nostra comunità di appartenenza. Nel mio specifico campo di conoscenza, la sociologia, costituisce un assioma considerare che ogni nostra azione riveli, profondamente, le norme sociali in base alle quali noi umani viviamo.

Queste asserzioni ci potrebbero sembrare troppo astratte o teoriche ma basterebbe pensare ad un episodio banale della vita quotidiana per renderci conto di quanto lavoro di editing facciamo per adeguarci al mondo sociale. Pensiamo, per esempio, all’ultima volta che siamo inciampati in un luogo pubblico, per caso, in una delle piazzette lastricate della nostra città. Cosa abbiamo fatto subito dopo? Forse ci siamo prontamente raddrizzati e abbiamo cercato di continuare, prudentemente, come prima del contrattempo. A pensarci meglio, però, molto probabilmente prima di tutto abbiamo dato uno sguardo furtivo a ciò che ci circondava per verificare se ci fossero stati dei testimoni. E costatando che c’erano stati, allora potremmo esserci chinati ad ispezionare il lastricato, incredulamente, come per capire per quale imprevedibile causa fossimo inciampati, anche se, plausibilmente, in un batter di ciglia, ne avevamo già intuito il motivo. Oppure, può darsi che abbiamo nervosamente sorriso agli altri passanti, probabilmente pronunciando una parola come “caspita” oppure “accidenti”. Come minimo, potremmo scommettere, il nostro battito cardiaco è aumentato.

Questi comportamenti sembrano, a prima vista, irrazionali. Allora, se siamo illesi, perché fare qualcosa dopo l’inciampo? Per qualche ragione, tali incidenti pubblici, come inciampare, rovesciare qualcosa nel ristorante, spingere una porta invece di tirarla, renderci conto di aver sbagliato strada oppure voltarci, potrebbero essere comportamenti socialmente inadeguati che provocano un’ansia che ci costringe ad assumere atteggiamenti curiosi.

In effetti, non c’è niente di semplice nell’attraversare uno spazio pubblico alla vista di altri perché dobbiamo sempre rassicurare gli estranei intorno a noi che siamo persone razionali, affidabili e che non rappresentiamo una minaccia per l’ordine sociale. Lo facciamo conformandoci a ogni sorta di regole invisibili, che normalizzano, ad esempio, la distanza che manteniamo gli uni dagli altri, dove dirigiamo i nostri occhi e come ci comportiamo in ogni ordine di dettagli. Queste regole, complesse, ci aiutano a comprendere noi stessi e gli altri. Infrangere una regola del genere significa minacciare una base di pronta intelligibilità reciproca mantenuta congiuntamente.

Quando, ad esempio, inciampiamo oppure cadiamo, non ci comportiamo in modo attendibile o plausibile stando agli standard dell’ordine sociale condiviso, e, quindi, rappresentiamo, all’istante, una minaccia. In effetti, qualcuno potrebbe chiedersi se non siamo, rischiosamente, fuori controllo. In una tale circostanza, la paura della punizione sociale, dallo sguardo di rimprovero all’ostracismo totale, ci spingerà a impegnarci in quello che in sociologia è stato chiamato il lavoro riparatore, un tentativo di dimostrare che, dopo tutto, non costituiamo un problema.

Guardare il lastricato, per esempio, segnala che non abbiamo scelto di muoverci in modo strano. Piuttosto comunica che siamo stati soggetti ad un ostacolo inaspettato. Sorridere mostra che interpretiamo l’incidente come una beffa, qualcosa di abbastanza insolito. Imprecare indica che, dal momento che sappiamo usare il linguaggio, siamo sotto il controllo di noi stessi e che la nostra caduta è stata, naturalmente, un incidente in una vita altrimenti ordinaria. Eseguendo questo spettacolo di normalità, ci ristabiliamo come un insider e l’ordine viene ripristinato.

Comportamenti di questo tipo, per quanto possa sembrare diversamente, non sono il risultato di ansie idiosincratiche, di eccessiva autocoscienza o imbarazzo. Si tratta, anzi, di risposte sensate da parte di persone adeguatamente in sintonia con le complessità del mondo sociale.

La punta delle dita della società arriva senza mezzi termini al nostro più semplice sfiorarci

Fare questo tipo di microsociologia rivela che perfino la più incidentale delle interazioni sociali riveste un profondo interesse teorico. Ogni incontro sociale, anche semplicemente quello sfiorarsi di due passanti che si incrociano sul marciapiede, è modellato da regole e status sociali. Sia che interagiamo con estranei o intimi, scopriremo che la punta delle dita della società è arrivata, senza mezzi termini, al contatto. Tali interazioni contribuiscono, in effetti, al nostro senso di sé, alle nostre relazioni con gli altri e con le strutture sociali, che spesso possono essere profondamente oppressive. Non importano i rapporti nelle aule di tribunale, nel senato o nelle sale commerciali, è nelle interazioni banali della vita quotidiana che la maggior parte del lavoro del mondo viene svolto.

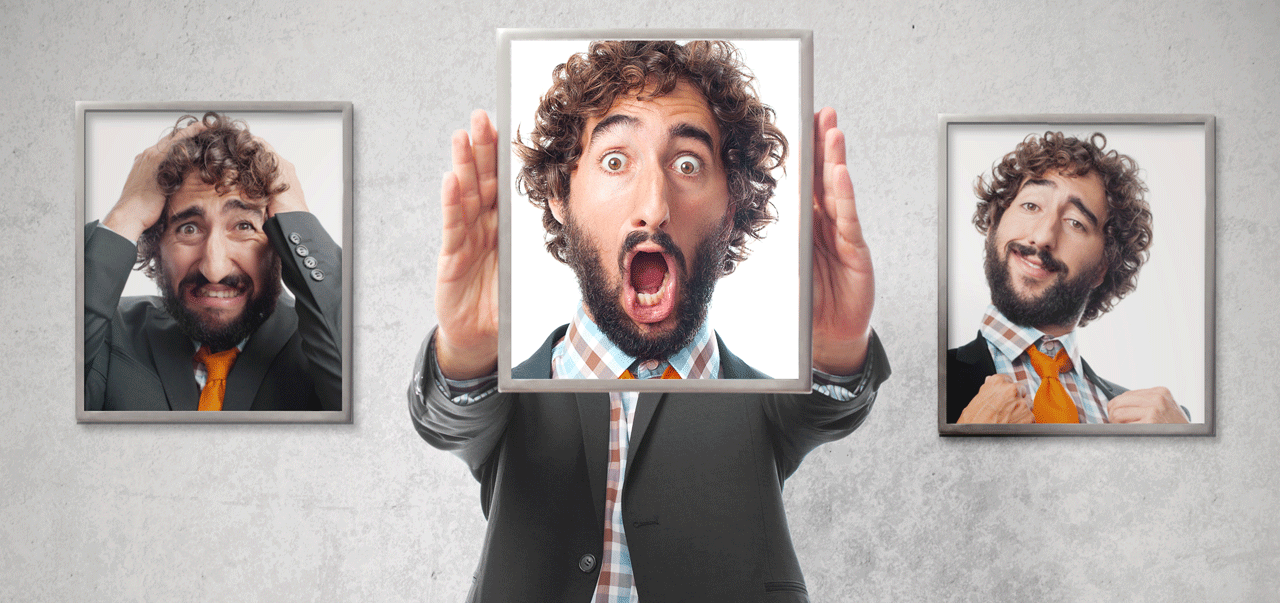

Per comprendere un mondo sociale, però, non è sufficiente limitarsi ad osservarlo. Come sosteneva Goffman, in The Presentation of Self in Everyday Life, del 1956, dobbiamo entrarci dentro, essere degli osservatori partecipanti. E, per entrare nel mondo sociale, non basta una conoscenza delle strutture sociali su larga scala, come l’economia, la religione e le istituzioni politiche. Oltre a questa, possiamo dire, macrosociologia possiamo interessarci all’analisi delle minuscole interazioni faccia a faccia. Per verificare l’adeguatezza del postulato che ci propone che la vita sia sociale, fino in fondo, basterebbe osservare come affrontiamo le gaffe sociali, come cambiamo comportamento, costantemente, a seconda di con chi ci troviamo e di dove ci troviamo con qualcuno. In effetti, se si sviluppa un’analisi drammaturgica dell’interazione, come la chiamava Goffman, si realizza che proprio come un attore si comporta in modo diverso sulla scena e dietro le quinte, così anche ognuno di noi altera il proprio comportamento a seconda del contesto. Quando siamo in presenza degli altri, cerchiamo di presentarci come coloro che occupano un particolare ruolo sociale, sia esso quello di un dipendente, di un datore di lavoro, di un insegnante, di uno studente, oppure di un vicino. Noi umani, siamo in balia delle regole sociali che usiamo incessantemente i nostri corpi e le nostre parole per emanare determinate informazioni strategiche. In un certo senso, il nostro corpo è altresì un nostro palcoscenico.

In effetti, le interazioni sociali sono governate da un complicato insieme di norme e aspettative, da Goffman chiamato l’ordine dell’interazione. Comprendere questo ordine dell’interazione è fondamentale per comprendere come noi umani sviluppiamo identità individuali e di gruppo, come si formano e si gestiscono le relazioni e come si formano sistemi di esclusione e oppressione.

Quando ci allontaniamo da quest’ordine dell’interazione sociale, usciamo dalle nostre consuetudini ed entriamo, per così dire, nel dietro le quinte. Il backstage comporta tipicamente barriere alla percezione: quando nel retroscena del teatro, nella cucina dietro il ristorante o nel bagno della casa che ospita una cena, siamo nascosti agli altri e non abbiamo più bisogno di controllare strettamente l’immagine che diamo. A volte, però, il retroscena prevale sul palco. Ad esempio, potremmo essere sorpresi spogliati oppure essere colti mentre parliamo in modo scorretto nei confronti di un collega. Quando questo accade, ciò provoca un forte imbarazzo perché l’identità che cerchiamo di coltivare nella ribalta viene minata.

La metafora drammaturgica potrebbe essere talvolta fraintesa. Essa non afferma che siamo tutti truffatori che cerchiamo di travisare costantemente chi siamo. Piuttosto, il suo punto sarebbe che essere membro della società richiede un lavoro costante, un processo ininterrotto di gestione delle impressioni, di rendersi comprensibili agli altri attraverso segnali e gesti sottili. Proprio come il personaggio di un’opera teatrale è il risultato del duro lavoro di un attore, così ugualmente l’identità di una persona è il prodotto di un progetto creativo in corso, rappresentato davanti e con il pubblico.

Queste idee risultano pertinenti oggi. In effetti, gli influencer dei social media hanno trasformato la costruzione e la cura dell’identità in una forma d’arte. La metafora teatrale trova echi anche nell’idea contemporanea di genere come performance, sviluppata da Judith Butler in Gender Trouble (1990) e altrove. Goffman negli anni ‘50 era in anticipo sui tempi nel notare che l’identità si costruisce non solo attraverso le parole, ma attraverso il corpo. Esprimiamo la nostra identità non solo con le parole ma addirittura con il modo in cui ci muoviamo e come ci vestiamo, vale a dire con il nostro linguaggio corporeo.

L’ordine delle interazioni governa molto di più delle singole conversazioni che noi possiamo condurre

Anche quando ci troviamo ad essere in disaccordo, noi umani mettiamo in atto delle manovre sociali piene di tatto, perfino come tentativo di salvare la faccia di una persona con la quale siamo in dissenso. L’espressione salvare la faccia, va sottolineato, fa riferimento al volto come valore sociale positivo che una persona costruisce e rivendica per sé stessa in un’interazione sociale. Solitamente lavoriamo duro per evitare di minare il volto di un altro. Ad esempio, se dobbiamo chiedere a qualcuno di fare qualcosa, dimostriamo di rispettare la sua autonomia formulando la richiesta con Le dispiace se … Le sarei molto grato se potessi … Mi dispiace disturbarti, ma …

Riguardo alle manovre sociali piene di tatto, ad esempio, come abbiamo accennato, rispondiamo rapidamente anche quando una persona rischia di perdere la faccia. Se qualcuno cade o viene colto in uno stato poco lusinghiero, in modo pressoché naturale distogliamo lo sguardo. Se qualcuno viene snobbato o insultato in nostra presenza potremmo perfino chiedere scusa come se fossimo dei corresponsabili. Nel contesto delle manovre sociali piene di tatto, anche la conversazione istaurata con la persona in difficoltà diventa diversa dallo scambio di opinioni riguardo a ciò che sarebbe successo. In questo ambiente si manifesta intensa la tentazione di pensare che l’obiettivo principale della conversazione tra noi umani sia lo scambio di informazioni. In effetti, questo rimane un presupposto in gran parte della filosofia contemporanea del linguaggio. Ma la conversazione potrebbe essere molto più di questo e potrebbe riguardare fondamentalmente la preservazione del senso di sé dell’altro offeso anziché la pura comunicazione di fatti o opinioni.

L’ordine delle interazioni governa molto più delle semplici conversazioni che noi umani possiamo condurre. In sociologia è praticamente un assioma considerare che siamo soggetti a regole invisibili, addirittura quando ci troviamo semplicemente in presenza di estranei. Basterebbe pensare a come ci comportiamo quando ci sediamo accanto ad uno sconosciuto sul treno o incontriamo qualcuno che non abbiamo mai visto prima per strada. È probabile che cerchiamo di dare loro un’occhiata momentanea per poi distogliere lo sguardo in modo visibile. Attraverso questa procedura, o minimo dei rituali interpersonali, si rispetta quella che Goffman avrebbe chiamato la norma della disattenzione civile attraverso la quale si riconosce sottilmente la presenza dell’altro, segnalando al contempo che non hai nessun intento spiacevole.

Ugualmente nell’ordine delle manovre piene di tatto, se si vede un amico in pubblico dovremmo avere proprio un motivo significativo per non interagire con lui. Probabilmente ci sentiremmo obbligati a salutare, annuire o sorridere. Quando si incontra uno sconosciuto, al contrario, l’aspettativa predefinita è che lo ignoriamo quasi completamente, ma non del tutto.

Ci sono, però, delle eccezioni alla norma della disattenzione civile. Alcune persone aperte non sono soggette; gli anziani, i giovani, la polizia, le persone con cani e i genitori con bambini, per esempio, sono tutti considerati avvicinabili. Va bene sorridere a un bambino sconosciuto su un treno, non tanto a un uomo di mezza età sconosciuto. Anche senza approfondire la questione della politica della disattenzione civile, è chiaro che le gerarchie sociali determinano, almeno in parte, chi può avvicinare chi e chi è ritenuto avvicinabile.

Sebbene le reti delle norme sociali con le loro gerarchie determinano, almeno in parte, chi può avvicinare chi e chi è ritenuto avvicinabile, osservate da un punto di vista sociologico esse non hanno alcun valore intrinseco nelle norme stesse ma bensì un loro potenziale di esclusione. Si pensi soltanto alla difficile situazione dei cosiddetti devianti, persone che non possono rispettare l’ordine di interazione, per ragioni psicologiche o fisiche, e che sono, quindi, esclusi dalla partecipazione sociale. Pure se molti atti di insubordinazione possono essere interpretati come tentativi dei soggetti di aggrapparsi al proprio senso di sé.

In effetti, in istituzioni come ospedali psichiatrici, prigioni, case di cura, caserme, conventi e collegi, gli individui sono tagliati fuori dal resto del mondo sociale e costretti a sottoporsi a routine istituzionalizzate. Attraverso questo processo le persone sono costrette a rinunciare al loro sé civile conflittuale in favore di un sé istituzionale sterilizzato. Quegli atti che convenzionalmente sono considerati atti di insubordinazione, come tenere scorte proibite, non sono sintomi di degenerazione ma piuttosto tentativi di aggrapparsi al proprio senso di sé mentre le forze intorno a loro lavorano duramente per eliminarlo.

Perciò alcuni sociologi classici sono stati molto critici nei confronti di quello che poi è stato chiamato il modello medico della malattia mentale e dei processi attraverso i quali una persona viene istituzionalizzata. Questa tradizione di pensiero sosteneva che molti sintomi di condizioni di salute mentale erano in realtà irregolarità situazionali, cioè un inadeguato adattamento alle norme dell’ordine delle interazioni.

Alcuni teorici hanno ipotizzato al riguardo che cercare di istituzionalizzare le persone che hanno commesso tali improprietà nell’adeguamento alle norme hanno portato i soggetti devianti a commetterne di più. Ad esempio, Goffman sosteneva che se si derubassero le persone di tutti i mezzi consueti per esprimere rabbia e alienazione e le si mettessero in un posto dove non avrebbero mai avuto una ragione migliore per questi sentimenti, allora la soluzione naturale sarebbe quella di cogliere ciò che resta: le irregolarità situazionali.

Qui Goffman coincide con ciò che il filosofo Ian Hacking ha definito looping sociale: caratterizzare una persona come membro di una categoria sociale (in questo caso, qualcuno che è malato di mente) porta a sviluppare maggiormente le caratteristiche che giustificano tale caratterizzazione. L’ospedale psichiatrico apparentemente si limita a reagire alla malattia mentale, ma in realtà in una certa misura la sta costruendo.

Goffman rivolse anche la sua attenzione ai processi di alienazione sociale al di là dell’istituzione. Egli concepiva lo stigma come un attributo profondamente discreditante, che rendeva una persona contaminata o sminuita e quindi squalificata dalla piena accettazione sociale. La sua teoria al riguardo considerava tre tipi di stigma: uno corporeo, come la disabilità fisica, uno stigma morale, come presunti difetti di carattere, e lo stigma tribale, come l’appartenenza a determinate razze, nazioni, religioni o classi.

Nella teoresi sociologica aperta da Goffman al pubblico negli anni ’60 uno stigma “non è né credibile né discreditabile come cosa in sé”. Invece, sarebbe la società a determinare quali attributi sono normali e naturali e quali no.

Non c’è tregua rispetto alle richieste e alle opinioni degli altri

Una persona stigmatizzata, come sosteneva Goffman, rimarrà per sempre un residente straniero. La sua apparente inclusione in qualsiasi comunità sarà sempre provvisoria e precaria e vivrà nella paura di sconcertare coloro che si degnano di includerla. Ci si aspetta che una persona del genere estenda alla sua nuova comunità un’accettazione che non le sarà mai estesa in cambio. Può sperare, nella migliore delle ipotesi, in una accettazione fantasma, che a sua volta consente un senso di normalità fantasma.

La stessa teoresi può essere utilizzata per l’interpretazione del gender. Già negli anni ’70 Goffman sosteneva una visione dell’identità di genere come socialmente costruita , rifiutava la differenza fisica come base per la disuguaglianza sociale tra uomini e donne e sosteneva che le differenze di genere erano prodotte attraverso un sistema di identificazione che dettava il tipo di lavoro svolto dalle persone, con chi interagiscono, come si vestono e persino quali bagni usano. Per cui, il genere sarebbe un prodotto di pratiche sociali differenziali, non una loro giustificazione.

Questa breve argomentazione non è un ragionamento articolato per migliorare la nostra comprensione del mondo ma piuttosto un’altra modalità per sottolineare la complessità delle società umane, per richiamare alla nostra attenzione il fatto che non abbiamo ancora ben capito l’intera complessità addirittura dei fenomeni più piccoli, come una persona che cade per strada. La vita è sociale fino in fondo e tutto ciò che facciamo e ci accade è vincolato alle norme e dalle aspettative della nostra comunità.

Si può trovare deprimente un’asserzione come non c’è tregua rispetto alle richieste e alle opinioni degli altri. Ma è anche possibile trovare speranza in questo. Ciò che possiamo considerare imbarazzo personale può, in realtà, essere prova di un’acuta sintonia con le norme sociali. Caratteristiche del nostro corpo, dei nostri comportamenti e della nostra mente che altri ci segnalano come difetti intrinseci, non hanno in realtà alcun significato morale. La loro presunta difettosità deriva da standard sociali arbitrari di normalità. E, in definitiva, è solo dopo aver compreso la contingenza e l’artificialità di tali norme sociali, soprattutto quelle che opprimono, che possiamo iniziare a trasformarle.

______________Note _________________

1 Erving Goffman. Stigma. Notes on the management of the spoiled identity. Postgraduate Medical Journal. 45 (527): 642. 1969-09-01

3 Goffman, E. The arrangement between the sexes. Theor Soc 4, 301–331 (1977).