Appena laureato esercitai il tirocinio presso un ospedale umbro, un buon ospedale, nel reparto di Clinica Medica, quello che destava per me il maggiore interesse. Facevo parte del codazzo del primario durante le consuete visite ai pazienti ricoverati, l’ultimo del corteo per la precisione. Gli studi di Medicina mi avevano interessato, ma non completamente convinto, in particolare circa la natura della malattia e la terapia conseguente. Le persone guarite tali non mi sembravano. Per ovviare avevo cercato altre strade, gli ultimi sei mesi di studi li avevo trascorsi in Chirurgia. Mi attraeva dei colleghi chirurghi la sintesi ed un certo decisionismo, come se lì le cose fossero più chiare ed evidenti e quindi le scelte più lineari e convincenti. Dopo sei mesi avevo concluso però che, a parte gli esiti dei traumatismi, si sarebbe dovuto agire a monte, cioè non far arrivare così tanti pazienti al tavolo operatorio. Era evidente che a quel punto il chirurgo risultava necessario. Il delicato quesito rimaneva intatto: come e perché ammaliamo e come possiamo realmente guarire?

Insomma ero l’ultimo del corteo e me ne stavo zitto e osservavo e ascoltavo. Un po’ perché non avevo granché da dire, ero lì per apprendere, un po’ perché mi sentivo a disagio, estraneo all’interno di quel camice o, più correttamente, di quello schema di pensiero. Ad un certo punto arrivammo al letto di un paziente un po’ diverso dagli altri. Era obeso, con un’espressione di intensa sofferenza, totalmente indifferente a tutti noi, professore incluso. Quindi nessuna aria di soggezione, né domande circa il proprio stato e le possibilità di guarire, ma totalmente assorbito dal suo malessere.

L’assistente spiegò al professore che il paziente aveva una particolare condizione di ipertensione arteriosa, che saliva a picchi elevati per poi scendere bruscamente fino a condizioni di collasso, senza apparente spiegazione. Il professore esaminò con cura la situazione ed infine descrisse un disturbo che riguardava una disregolazione del sistema neuro vegetativo e quindi consigliò il farmaco idoneo. In tutti noi ci fu una sorta di sorriso unanime, come se la luce della sapienza ci avesse illuminati attraverso la figura del nostro professore. E ci incamminammo verso il prossimo paziente. Senonché, essendo per l’appunto l’ultimo, ero a contatto con l’infermiere che trasportava le cartelle cliniche e che sembrava la sapesse lunga. Gli chiedo: Ma cosa gli è successo? Ne sai qualcosa? Ed egli: Dottò, ha scoperto la moglie a letto con un altro! Lo sanno tutti. Già, immagino che quando era invaso dalla rabbia la pressione arteriosa salisse, quando dallo sconforto, crollasse. Chissà come andò a finire.

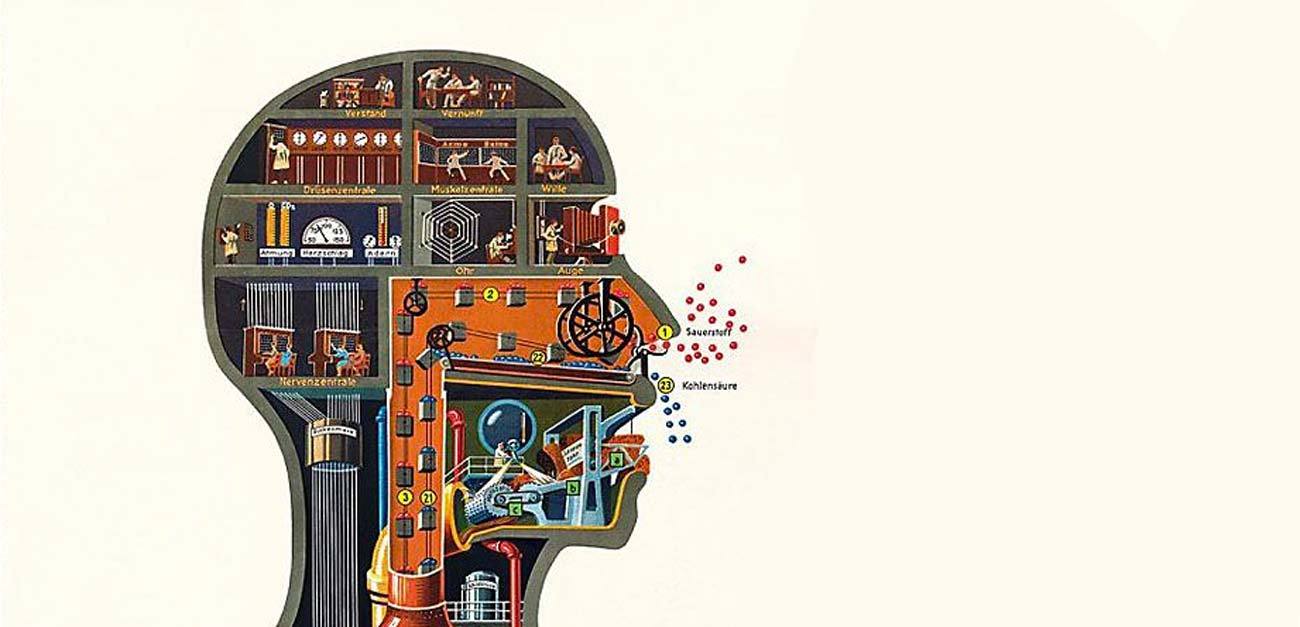

Nulla da obiettare verso il mio professore, che ringrazio ancora di avermi insegnato molte cose, né verso le sue conclusioni, corrette, ma parziali. Questo approccio, tipico della medicina convenzionale, si chiama riduzionismo. Si prende in considerazione una parte del tutto – in special modo la componente funzionale/organica, in sostanza i sintomi fisici – la si estrapola dal resto e la si esamina con dovizia di particolari delineando gli estremi della “malattia”. Più corretto sarebbe definirla “porzione di malattia”. È evidente che così facendo vengono a mancare delle parti importanti che permetterebbero di comprendere pienamente la fisiopatologia dell’individuo malato. Non sempre è in causa un elemento scatenante così chiaro e consequenziale come quello shock emotivo, ma certo sempre è in causa qualcosa di più di quel che si descrive, qualcosa di soggettivo che è determinante per la comprensione dell’intero quadro clinico. È possibile parlare di cura – intesa come intervento risolutore che porta a guarigione e non ad una cronicità con farmaci – senza tenere conto dell’elemento umano, emozionale, animico, mentale, come lo si voglia definire? Evidentemente no. E per tener conto non intendo annotarlo o prenderlo in considerazione, quanto considerarlo determinante per la diagnosi e la scelta terapeutica. Come avviene, ad esempio, in Medicina Omeopatica.

Inserire l’elemento soggettivo nell’anamnesi, diagnosi, prognosi e terapia sembra complicare la questione. Certamente, se si cerca esclusivamente la cura per la malattia, concentrati nell’oggettivizzazione, nella sintesi suprema del farmaco utile a tutti. Diversamente, se si guarda la faccenda da un’altra angolatura, quella dell’individuo umano malato, visto che di tale materiale stiamo trattando.

Tratto da Il Medico Omeopata – Anno XXII – numero 65 – luglio 2017

Dott. Gustavo Dominici - Direttore de "Il Medico Omeopata"

Dott. Gustavo Dominici - Direttore de "Il Medico Omeopata"