BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VII • Numero 27 • Settembre 2018

Scritto in collaborazione con Eugenia D’Alterio – biologa

Stato dell’arte della ricerca nella neuro-etologia

La preoccupazione per il declino delle popolazioni di impollinatori, di insetti e, in particolare, delle api mellifere, è una preoccupazione globale. Il modo in cui le diverse aree geopolitiche del pianeta (in cui è politicamente lottizzata la sua geografia) affrontano la questione è variabile e vincolato, fondamentalmente, alle lobby dell’economia e della politica. Questo intreccio d’interessi fagocita la ricerca accademica. Una risposta umanistica (cioè che abbia come scopo una cooperazione tra specie guidata verso risultati non privatizzabili) a questo problema globale è, invece, costretta a prendere in considerazione la ricerca pura, in questo caso, lo studio delle relazioni fondamentali tra cognizione e sistemi neurali, utilizzando gli insetti come sistemi modello. Migliorare la salute e la conservazione delle api da miele comporta incrementare la loro resilienza mediante lo sviluppo di conoscenze sul loro comportamento, conoscenze costruite attraverso le simulazioni fornite dai modelli computazionali e matematici del loro cervello elaborati dalla ricerca pura.

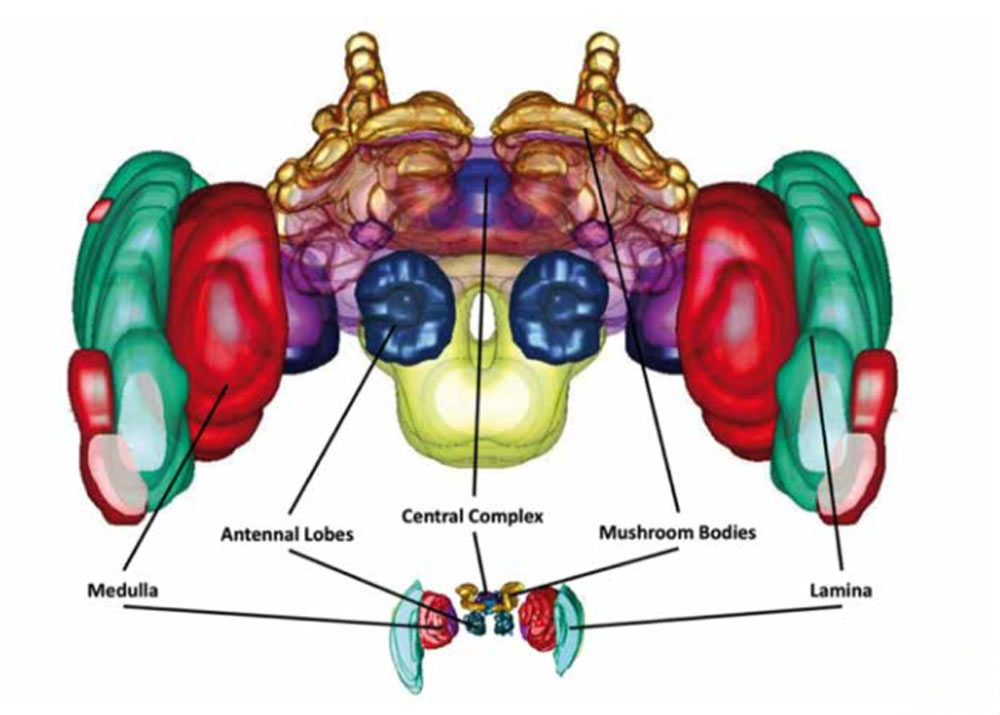

Secondo il neuro-etologo Andrew Barron,1 nella neuro-etologia,2 disciplina delle neuroscienze che studia i meccanismi neurali del comportamento naturale animale, si sta vivendo una rivoluzione: la rivoluzione connettivale. La ricerca, concentrata sugli insetti, particolarmente sulle colonie di api da miele sotto stress, ora sta mappando, in modo preciso, i collegamenti di una parte del cervello e, presto, anche un intero cervello di questo insetto.3

La conoscenza pregressa prodotta da questa ricerca sta permettendo di dare risposte a domande recenti, per esempio, se il cervello dell’insetto funzioni come un sistema integrato. Questa conoscenza ha consentito di elaborare una bozza di connettoma4 modello del cervello completo di un insetto, in questo caso dell’ape, permettendo di rispondere a tale domanda. Ciò cambia, interamente, non solo le domande che la ricerca in neuro-etologia si sta ponendo, ma la sua capacità di rispondere a tali domande. Ora, questi neuro-etologi si confrontano con tutta una “nuova generazione di domande”.

La modellazione e la prospettiva sistemica nella ricerca della neuro-etologia

La domanda principale, al momento, nella ricerca di Andrew Barron, volta a migliorare la resilienza dell’ape mellifera, riguarda la “natura della mente animale” e il modo in cui le menti e le menti coscienti si sono evolute.5 La prospettiva assunta è quella di provare ad esaminare i meccanismi di comportamento della mente in organismi molto più semplici dei nostri.6 Al riguardo, un’attenzione specifica viene prestata agli insetti, in particolare, all’ape da miele. Per Barron rimane ancora una domanda aperta se si possa pensare che l’ape mellifera abbia qualche tipo di mente o se sia più appropriato pensarla come qualcosa di più meccanico, più robotico. Egli tende a pensare l’ape mellifera come un agente “cosciente”, certamente un agente cognitivamente efficace.7 Ed è questa la più grande domanda in gioco nella ricerca.

Nelle società umane c’è sempre stato un interesse per gli animali, per la storia naturale e per il comportamento degli animali. Gli insetti hanno sempre costituito, però, un particolare punto di attenzione perché, rispetto a tanti altri animali, ci risultano insolitamente inaccessibili. Quando, utilizzando i nostri concetti usuali, guardiamo animali come i mammiferi, per esempio il cane, siamo così portati ad entrare in empatia con loro che siamo in grado di interpretarlo in funzione di un rispecchiamento con noi stessi. Quando, invece, guardiamo un insetto, anche se esso fosse per noi un ammasso di significanti,8 noi non siamo cognitivamente allenati a cogliere le sue caratteristiche e, di conseguenza, il suo volto ci risulta inespressivo e il suo corpo del tutto estraneo al nostro. In ogni modo, ciò che l’insetto è non ci risulta immediatamente chiaro, infatti, non sappiamo se sia un’entità o un meccanismo.

Un tale interesse nello svelare ciò che un insetto sia è stato sempre centrale nella neuro-etologia e, infatti, essa tradizionalmente ha guardato con interesse i meccanismi di apprendimento e memoria nelle mosche della frutta. Tuttavia, c’erano dei limiti al comportamento della mosca della frutta. Ciò spinse l’attenzione verso l’ape da miele e presto la neuro- etologia si è trovata con una quantità di ricerca che documentava ciò che le api sono in grado di fare, indipendentemente dalla soggettività dell’osservatore. La ricerca documentava che le api non semplicemente imparano, ma che imparano “concetti” e hanno un comportamento sociale.9 Che un insetto, in questo caso un’ape, potesse imparare nozioni astratte e che avesse un concetto del numero stupiva la ricerca in corso all’inizio del nostro XXI secolo. A questo punto la ricerca aveva un piccolo insetto con un cervello su una scala che era comprensibile e accessibile ed è stato chiaro che presto ci sarebbe stato un genoma per questo organismo. Era stato chiaro che se la neuro-etologia voleva porre domande fondamentali sui meccanismi del comportamento, si doveva lavorare con qualcosa come un’ape da miele, in quanto è un insetto che ha una complessità di comportamento unita ad un cervello abbastanza semplice, condizioni necessarie per poter accedere al suo meccanismo e mettere insieme le risorse genomiche. D’allora, Andrew Barron si è concentrato a lavorare con l’ape mellifera.

Ciò che Andrew Barron sta cercando di ottenere è una comprensione olistica, a livello sistemico, di come funziona il cervello degli insetti. Ciò comporta impegnarsi con la domanda se la ricerca possa pensare un tale sistema come se, in qualche modo, fosse “cosciente”. Una tale prospettiva di indagine comporta un progetto di ricerca collaborativo. La neuro-etologia sta smontando il livello sistemico nel modo in cui si può, ragionevolmente, decostruire il cervello degli insetti nella sua modularità, il che significa che la ricerca può concentrarsi sia su determinate domande, sia su determinate regioni, e può, comunque, continuare l’indagine del funzionamento dell’intero sistema.

Una tale ricerca per costruire una comprensione olistica a livello sistemico di come funziona il cervello degli insetti comporta il coinvolgimento di discipline come la genomica, la modellazione computazionale, la modellazione matematica, la modellazione bio-robotica, il comportamentismo, la neurochimica e la neuro-genomica. All’interno di tale indagine si cerca di convogliare ogni strumento disponibile e la creazione di modelli è una componente fondamentale di questo processo di costruzione di strumenti.

Questa ricerca ha a che fare con un sistema complesso, il cervello, e con domande altamente complesse. Rispetto al modo in cui si era solito fare esperimenti, dove si inquadrava una semplice ipotesi falsificabile e si andava avanti, è estremamente difficile decostruire domande quali cosa comprenda il sistema nervoso, come funzioni un sistema neuronale, per poi decostrire ciò in ipotesi semplici e puramente falsificabili.10

Un altro modo per avvicinarsi alla questione è cercare di immaginare come il sistema potrebbe funzionare e usare la modellazione, sia essa in termini di bio-robotica, che in termini computazionali, come strumento per esplorare se il sistema immaginato possa funzionare e, quindi, usare quel modello per aiutare a inquadrare una domanda che poi possa essere rivolta al sistema reale. Un tale accostamento diventa un test indiretto per stabilire se le ipotesi proposte siano corrette. Ma se si continua a ripetere questo processo e se si mantiene la comunicazione aperta e se non ci si affida troppo al modello, si può, comunque, progredire verso il funzionamento del sistema reale. Un tale approccio è molto costruttivo e informativo per porre queste domande su come i cosiddetti sistemi cognitivi di ordine superiore potrebbero operare in qualcosa come un cervello d’ape.11

Una tale indagine può essere descritta come l’attività di un neuro-scienziato comparativo, come, infatti, è Andrew Barron. Questa disciplina delle neuroscienze comparative è di per sé abbastanza giovane e tuttavia essa è andata oltre il suo accreditamento come disciplina a causa degli sviluppi in corso in tutte le altre discipline che la conformano. In questi ultimi decenni abbiamo assistito all’avvento della genomica12 e della proteomica13 che si sono evolute da strumenti esclusivi, che hanno impiegato anni per svilupparsi, in strumenti che consentono di porre domande informatiche e di ottenere risposte in una scala temporale di mesi, ed entro costi che qualsiasi centro di ricerca può permettersi. Questo ha cambiato completamente la prospettiva della nostra conoscenza sulla relazione tra geni e comportamento.

La rivoluzione connettivale

Una rivoluzione ancora più recente è, come già accennato, quella connettivale in cui si è in grado di mappare con minuzia di dettagli i collegamenti di una parte del cervello e, presto, anche di un intero cervello di insetto. Ciò sta dando risposte a domande dei ricercatori sollevate appena pochi anni fa, come per esempio, se il cervello dell’insetto funzioni come un sistema integrato. E poiché ora si dispone di una bozza di connettoma per il cervello completo dell’insetto, si può rispondere a questa domanda. E quando si dice un connettoma, ciò è inteso come una mappa assoluta delle connessioni neurali in un cervello. Ad un certo primo livello di ricerca va bene un microscopio ottico per avere un senso della struttura dei neuroni, per ricostruire alcuni neuroni e vedere dove vanno, ma sapere quali neuroni si connettono con altri specifici neuroni richiede un livello superiore di dettaglio. A tale livello, la ricerca necessita della microscopia elettronica per osservare le sinapsi. Ciò di cui i ricercatori della neuro-etologia dispongono oggi, grazie agli sviluppi della microscopia, dell’elaborazione delle immagini e dell’Intelligenza Artificiale, è la capacità di generare ammassi di micrografie14 [fotografie elettroniche], non visibili a occhio nudo, per un’intera regione cerebrale o per un intero cervello. Con una migliore elaborazione delle immagini e una migliore Intelligenza Artificiale, si può lavorare con questo ammasso d’immagini delle sezioni del cervello per “ricostruire” i neuroni, individuare le sinapsi e proporre dei postulati sulle connessioni funzionali tra i neuroni. Non si conosce la forza, non si riesce ancora a sapere se siano eccitatori od inibitori, a volte, ciò che si è in grado di fare è provare ad indovinare. Queste informazioni disponibili circa le connessioni neurali, permettono di dire, ipoteticamente, che in qualche modo si conosce quale flusso d’informazione è capace di transitare nel cervello dell’insetto, pur se si ha bisogno di studi ulteriori per sapere puntualmente quale flusso d’informazione sta avvenendo attraverso il cervello. Tale connettoma significa che ora si dispone di dettagli della mappa con la quale si può tornare a chiedere quale sia la sua essenza e cosa sia importante in tale mappa per come funziona il sistema.15

Per quanto riguarda l’obiettivo della ricerca in neuro-etologia esso va inquadrato nella prospettiva del contributo che un connettoma può dare. È stato già accennato come la modellazione sia una prospettiva importante per far progredire la comprensione delle neuroscienze quando si pensa a un livello di sistema. Il problema nella costruzione di un modello è assicurarsi che si sta modellando, il più possibile, un cervello e non un concetto di cervello e assicurarsi, ugualmente, di poterlo collegare alla realtà del sistema. Il vantaggio di un connettoma è quello di aiutare a raggiungere la realtà del sistema che si sta cercando di modellare. Se si sa che le connessioni non esistono tra le regioni, tali connessioni non possono apparire nel modello in costruzione. Questo è un vantaggio enorme della connettività. Esso aiuta a radicare la modellazione nella biologia del sistema che si sta trattando di capire.16

In definitiva, la ricerca in neuro-etologia vuolee avere un’idea di come funzionano le menti e, poiché si tratta di una indagine che si muove nell’ambito della biologia evoluzionista, avere un’idea di come le menti si siano evolute. Dalla prospettiva di questa ricerca, essa non può rispondere alle sue domande guardando la mente umana isolata, in particolare per quanto riguarda la sua dimensione evolutiva. La ricerca deve indagare una vasta gamma di menti. Questo aiuta i ricercatori a comprendere la progressione di come una mente possa essersi evoluta, da qualcosa di molto semplice a qualcosa di estrema complessità fenomenica, come quella della nostra mente umana.

Indagare le “menti” di organismi più piccoli e semplici come un insetto, contribuisce alla comprensione delle nostre stesse menti. Noi sperimentiamo noi stessi come entità coscienti, noi non ci descriveremmo mai come un meccanismo neurale. Certamente, la percezione di noi stessi implica qualcosa di più complesso di un meccanismo neurale, essa coinvolge una mente. Se non si è dualisti, quindi, si vede la mente come un prodotto dei meccanismi neurali, come qualcosa che si evoluta per se stessa. Certamente, si può pensare che non siamo le uniche entità consapevoli di questo pianeta. Questa è una domanda diretta riguardo se altri organismi possiedano una mente con meccanismi neurali. La tensione contenuta in questa domanda è il motivo per cui si sta studiando qualcosa come un’ape da miele. E questo lo si fa non perché si creda che l’ape mellifera sia consapevole, ma perché si pensa che l’ape mellifera potrebbe funzionare in entrambi i modi. La domanda pertinente è, comunque, se sia più appropriato descriverlo come un meccanismo neurale o se ci sia un livello in cui si potrebbe attribuire l’esistenza di una mente a qualcosa come un’ape mellifera?17

Nell’ambito delle ricerche in neuro-etologia, più precisamente del neuro-etologo Andrew Barron, quando si dice “meccanismo neurale”, si intende un sistema neurale integrato, un sistema nervoso. In ogni modo, quanto oggi stiamo imparando in materia è fortemente influenzato da Barron che sempre ha riconosciuto il fascino che prova nello studio del comportamento delle api. Questa sua inclinazione ha portato all’impostazione di due flussi di ricerca nel suo laboratorio. Fisicamente, più della metà del suo laboratorio studia ciò che loro chiamano “salute e benessere delle api”. Dal 2017 c’è stata un’enorme preoccupazione per le popolazioni globali di api, di impollinatori, di insetti, in generale. C’è stata un’enorme risposta da parte di chiunque lavora con api e impollinatori per reagire a questa sfida. In queste derive Barron è stato una forza trainante. La metà del suo laboratorio è anche impegnata nell’indagine sulla salute delle api e su come si possano fare interventi più mirati per sostenerla. È più facile finanziare la ricerca applicata. È ovvio. C’è un imperativo immediato lì, cioè i possibili guadagni economici. Non è così facile, invece, finanziare la neuroscienza comparativa pura. Questo è inevitabile. In materia di neuroscienza comparativa ci sono domande che richiedono più finanziamenti.18

Per quanto riguarda le neuroscienze comparative, Barron si sta adoperando per cercare di comprendere come l’ape mellifica sia in grado di organizzare, in modo così efficace e autonomo, tutti i suoi comportamenti, e per dimostrare come un così alto livello e sorprendente gamma di capacità cognitive rivaleggi con quelli dei mammiferi. Le api sono principalmente foraggiere, possono risolvere compiti di meta-cognizione, possono fare tutto questo. Per esempio, si può impostare una sfida per l’ape, assegnandole un compito da risolvere, a volte facile, o un compito in cui le informazioni sono ambigue. Se l’ape viene punita per aver sbagliato un compito dove l’informazione è ambigua e le si dà la possibilità di rinunciare al compito, è più probabile che si rifiuti a cercare di eseguirlo di nuovo se le informazioni sono ancora di scarsa qualità o non disponibili. Questo comportamento è stato interpretato da Barron come un indicatore di meta-cognizione. Esso rivela una consapevolezza di quanto si conosce e la capacità di aggiustare il proprio comportamento in modo adattivo a causa di ciò.19

Questa capacità cognitiva può, perfino, essere spiegata in termini di strutture nervose dell’ape, in ogni modo, questo è un tipo di comportamento che le api manifestano. Esse manifestano l’apprendimento di concetti astratti. Possono, ugualmente, apprendere caratteristiche che non sono legate a uno stimolo, così come apprendere dimensioni comparative quali “più grandi”, “più piccole” e di localizzazioni quali “sopra” e “sotto”. Le api sembrano, pure, avere un concetto base di numerosità o quantità del tipo “più di” o “meno di”. Recentemente è stato affermato che le api hanno addirittura un concetto di zero. Questa è tutta una famiglia di tratti che un tempo erano considerate i tratti che separavano gli umani da altri animali. La ricerca ha documentato che questi tratti si manifestano ugualmente in primati e mammiferi di grandi dimensioni. Ora, con la ricerca della neuro-etologia stiamo imparando che qualcosa come un’ape mellifera, con meno di un milione di neuroni, è in grado di compiere queste operazioni cognitive.20

Gli esperimenti con l’ape mellifera

Progettare un esperimento in cui un’ape può rinunciare ad eseguire un compito per mancanza di informazione è straordinariamente facile dovuto al fatto che c’è una parte abbastanza invariabile nel comportamento delle api. Alle api piace raccogliere il nettare e portarlo a casa, di conseguenza possono essere addestrate per raccogliere una piccola quantità di ricompensa in zucchero. Possono essere addestrate in vari tipi di situazioni e impareranno molto prontamente, in modo associativo, tutta una serie di caratteristiche che possono essere vincolate a una ricompensa in zucchero. E lo imparano con incredibile velocità e il ricordo dura per tutta la loro vita.21

Un esempio di esperimento potrebbe essere una semplice camera in cui si addestra un’ape ad entrare e dove ci sono due stimoli, uno dei quali offre un piccolo volume di soluzione zuccherina e l’altro offre un piccolo volume di soluzione di chinino, che ha un sapore più amaro per un ape. Quest’ultima volerà di sua spontanea volontà una volta che avrà imparato ad entrare nella camera. Se riesce a distinguere i due stimoli, che possono essere colori, odori oppure simboli abbastanza astratti, imparerà velocemente, una volta che ha assaggiato lo zucchero indicato dallo stimolo. E poi, una volta che lo ha assaggiato, riporterà lo zucchero all’alveare e tornerà di nuovo a prenderne di più.22

Nell’esperimento, le api vengono identificate, per esempio, con un segno di vernice o incollandole etichette con numeri. Durante tale operazione si può anche allegare un tag di radiofrequenza a loro. In tal caso è molto facile per i ricercatori distinguere le api. Una cosa bella quando si nutrono di zucchero è che sono molto calme e, quindi, possono essere avvicinate dal di dietro e mettere una goccia di vernice sulla loro schiena. La domanda a questo punto sorge spontanea: nella ricerca della neuro-etologia si possono stabilire dei legami con le api? Nel corso degli esperimenti di meta-cognizione, i neuro-etologi lavorano con lo stesso individuo in centinaia di prove equello che si apprende in questo processo è che vi è un’enorme variabilità tra loro, identificate individualmente, sul come loro eseguono il compito assegnato. La situazione è così particolare che molti ricercatori in laboratorio finiscono per fare il tifo per loro. Ciò consente di affermare che si può parlare dell’ape in modo esperienziale.23

I ricercatori riferiscono che quando ci si lavora a stretto contatto con le api, marcandole e monitorandole individualmente, a volte durante tutta una settimana della loro breve vita, allora si inizia a riconoscere – oltre il duro scheletro, l’inespressiva faccia e l’aspetto incredibilmente alieno – quanta variazione comportamentale individualistica c’è in questi organismi. A questo punto di svolta nella qualità dell’osservazione, si inizia a riconoscere la sofisticazione delle decisioni comportamentali che le api prendono, momento per momento, quando stanno valutando non solo i compiti che i ricercatori hanno impostato ma, anche, nel fare ciò che nell’evoluzione è capitato loro di fare, cioè raccogliere il nettare e il polline dai fiori. Quando ci si pensa, questo è un compito estremamente impegnativo, non solo dal punto di vista cognitivo e spaziale ma, anche, energetico. Ci sono fiori minuti sparsi in tutto l’ambiente di cui solo una piccola parte contiene il cibo in un dato momento. L’ape deve trovarle, identificare con precisione i punti in cui otterrà la ricompensa, prelevarla e poi riportarla alla colonia perché se non lo fa la sua colonia morirebbe.24

Molti dei motivi per cui l’ape da miele è un animale così straordinario con cui lavorare è perché noi, umani, siamo in relazione con essa da almeno 7000 anni. È una questione aperta se l’ape da miele sia stata addomesticata o meno. L’ape ha sempre avuto un contatto completo con la popolazione selvaggia. Infatti, l’ape è un organismo selvaggio, tuttavia noi umani siamo riusciti a darle ciò di cui ha bisogno in termini di ciò che la struttura dell’alveare richiede per sopravvivere. In questo modo, siamo riusciti a sottrarre, in termini sostenibili, il surplus di miele. Poiché abbiamo questa già lunga associazione collaborativa con le api, si rende relativamente facile aprire un alveare,25 estrarre una cornice d’api appena prima che stiano per trasformarsi in adulte e mettere la cornice in un’incubatrice fino al giorno seguente.

Così, all’indomani si possono prendere queste piccole api appena nate. Le loro cuticole sono ancora troppo morbide per pungere e l’insetto stesso troppo morbido per volare, quindi si dispone di un paio d’ore in cui prenderle, metterle un segno di vernice o numero su di esse e poi rimetterle nel loro alveare. Nonostante questa manipolazione umana, le nuove api sono accettate nel loro alveare in modo totalmente naturale. Andranno per tutta la loro vita nell’alveare, ma sappiamo chi sono, sappiamo la loro età e possiamo monitorarle. Possiamo, in breve, studiarle nel loro ambiente naturale e farle partecipare a qualsiasi compito cognitivo con cui vogliamo sfidarle.26

Tipicamente l’allestimento di un esperimento comporta la creazione di un alveare di osservazione. Esso consiste in due, tre o quattro favi,27 incorniciati con le loro api e una regina, sistemati sotto vetro. Questi telai, conservati in una stanza riscaldata con un basso livello di intensità della luce, permettono di studiare esattamente cosa sta accadendo e chi è chi nella “colonia”. Questo è sufficiente per replicare un alveare funzionante.28

Attraverso un muro della stanza si fa passare un tubo che permetta alle api di andare e venire liberamente. Per un’ape è come avere un alveare in un albero cavo; è perfetto per loro. Quindi, volano dentro e fuori dal loro ambiente selvaggio. Fuori si predispone una mangiatoia con l’acqua zuccherata. Le api sono brave a trovare cose che danno zucchero. Così, nei loro voli, trovano la mangiatoia e ci si gettano. Quando l’ape si sta nutrendo, la si prende delicatamente e le si mette un piccolo segno sulla schiena e la si ripone nella mangiatoia. Questo intervento umano non altera per niente la sua attività e consente ai ricercatori di individuarla e di assegnale il suo specifico alimentatore [mangiatoia]. A questo punto la si può addestrare, per esempio, utilizzando piccolissime gocce di zucchero o spostando l’alimentatore da qualche altra parte o in una camera di prova specifica. Così si ottiene un’ape conosciuta. Si sa da dove viene e che “età” ha e può partecipare a qualsiasi attività di apprendimento venga impostata.29

Poiché tradizionalmente è stata utilizzata la declinazione al femminile, cioè “regina” abbiamo una concezione errata del ruolo della “regina” nella società dell’alveare. La regina è, solitamente, l’unica ape riproduttiva nella colonia. La “regina” è specializzata interamente in questo suo ruolo riproduttivo ma non è lei a dirigere la“società” o l’alveare. Sarebbe più preciso dire che il suo comportamento e la sua attività sono diretti dalle api operaie. La “regina” è, essenzialmente, una macchina per la deposizione delle uova. Viene nutrita con un alimento ad illimitato contenuto di proteine e carboidrati da parte delle api che l’accudiscono. Viene fornita con una serie di cellule perfettamente preparate per deporre le uova. Lei deporrà più uova che può e la colonia alleverà quante più uova possibile nel corso della giornata. Ma la regina non governa lo spettacolo. Lei vola solo una volta nella sua vita quando lascia l’alveare per un volo di accoppiamento con un massimo di venti api maschi, nel caso dell’ape mellifera, conservandolo sperma per il resto della sua vita. Questo è il ruolo della regina. Lei è l’ape riproduttiva ma non governa la colonia.30

Un’ape regina vive. attualmente, da due a tre anni, periodo che sembra si stia accorciando. Non molto tempo fa ancora si leggeva nei libri specializzati che l’ape regina viveva fino a sette anni. Oggi, i ricercatori non vedono le regine vivere tanto a lungo. È più comune che le regine vengano sostituite ogni due o tre anni. Tutte le operaie mellifere sono femmine, come la regina e, nell’ordine delle metafore si direbbe che una colonia è una “società matriarcale”.31

Un’ape mellifera operaia in estate vivrà un totale di nove settimane, se è abbastanza fortunata. Ci sono tre settimane di sviluppo da un uovo ad un adulto e in genere trascorrono da due a tre settimane all’interno dell’alveare che è un ambiente molto protetto. Nell’alveare viene cresciuta la prossima generazione di operaie che molto velocemente inizia le sua attività di procurare foraggio. Un’ape che si occupa del foraggio vive due o tre settimane di raccolta prima che si esaurisca. Oggi, si sta documentando che la vita utile di un’ape operaia sia, probabilmente, più breve di un arco di sette – dieci giorni. La ricerca del foraggio è sempre molto impegnativa, sia dal punto di vista energetico che cognitivo. E al momento, noi umani, stiamo rendendo più difficile la vita per le api.32

Colonie di api mellifere sotto stress

Vi sono molte ragioni per le quali, in un ordine interpretativo metaforico, si potrebbe dire che la vita di un’ape operaia sia una vita difficile. Infatti, la maggior parte degli ambienti attuali sono enormemente disturbati per quanto l’ape mellifera era abituata per procurarsi il suo foraggio. Spesso sono spazi agricoli o semi-agricoli. La distribuzione di fiori selvatici, se ce ne sono, si è ridotta enormemente. Ciò significa che la disponibilità e diversità del cibo è molto più bassa rispetto a quello a cui sarebbero abituate. Ora devono volare più lontano per meno risorse, per cui c’è un rischio più alto di rimanere senza energia prima di aver trovato abbastanza carburante da rifornirsi e poter tornare a casa.33

Inoltre, molti dei nostri ambienti sono contaminati da pesticidi. Si è appurato che bassissimi livelli di pesticidi sono sufficienti per essere dannosi per un ape da miele. Si pensava che se il pesticida non uccideva l’ape sarebbe andato tutto bene. Quello che si sta documentando, oggi, è che un’ape che viene a contato con un pesticida, anche se non uccisa viene danneggiata, sia a livello di sistema immunitario che del cervello. Se danneggiata a sufficienza da non riuscire a tornare all’alveare, è come morta. Dal punto di vista della colonia lo è. Sono questi effetti letali, sia quelli delle malattie che quelli dei pesticidi, che stanno influenzando la longevità delle api nell’ambiente e la quantità del loro contributo di lavoro o foraggio alla loro colonia.34

In termini di cosa si potrebbe fare, un passaggio a metodi di agricoltura biologica eliminerebbe l’uso dei pesticidi. Questo potrebbe solo essere di enorme beneficio per le api. È una questione aperta se potremo mai passare a un metodo interamente organico di produzione alimentare dato il peso delle popolazioni umane che dipendono dell’agricoltura che utilizza i pesticidi. Fare, comunque, una transizione ad un metodo di agricoltura meno dipendente dei pesticidi implicherebbe quelle che vengono chiamate strategie integrate di gestione dei parassiti, includendo l’incoraggiamento dell’uso di nemici naturali dei parassiti piuttosto che usare pesticidi e l’incoraggiamento all’abbandono delle monoculture e, di conseguenza, riducendo la probabilità di un’epidemia di parassiti.35

Questi tipi di strategie, che l’agricoltura mondiale conosce in modo assai approfondito da decadi, riducono la dipendenza dai pesticidi. Se potessimo iniziare a spostare il nostro modello agricolo per spianare la strada a queste strategie, chiaramente avremo una popolazione di impollinatori con vitalità e risultati migliori. Possiamo avere modelli agricoli alternativi che sono molto più amichevoli per le nostre api e gli impollinatori su cui, alla fine, facciamo affidamento come parte dell’ecosistema che genera le nostre colture alimentari.36

Le due cose che ostacolano questo tipo di progresso sono l’inerzia e gli attuali modelli finanziari. Siamo diventati bravissimi nella produzione di grandi volumi a basso costo, ma c’è un costo ambientale per questo. Siamo stati disposti a pagare quel costo ambientale finora. Stiamo raggiungendo un punto, però, in cui il costo ambientale sta per portarci ad un collasso. Perciò si spera di poter passare a modelli alternativi che siano praticabili prima che il collasso avvenga. Al riguardo, gli esperti suggeriscono che dovremmo pagare di più il nostro cibo e che dovremmo essere più “razionali” nel modo in cui usiamo il cibo e tolleriamo gli sprechi alimentari. Se lo facessimo, potremmo passare ad un modello sostenibile senza grandi traumi. Non c’è bisogno di brevettare nuove tecnologie né di buttare via dei modelli. Ci sono molte pratiche che si possono implementare ed intensificare.

È anche giusto dire che non tutte le parti del pianeta sono colpite allo stesso modo da questo problema. Le parti più intensamente agricole e più intensamente industrializzate nel mondo soffrono maggiormente. Questo è molto eloquente. Questo dimostra quasi un esperimento naturale. L’Australia, per esempio, finora ha fatto molto bene in termini di popolazioni di api. Non è che abbia risolto il problema ma le sue api stanno molto meglio. Ci sono due ragioni principali per questo. Una è che è l’unico paese al mondo che non ha l’acaro parassita Varroa, distruttore delle api, parassita che si è introdotto nell’ape europea 100 anni fa e poi in tutto il mondo per via dello spostamento umano degli alveari, tranne che in Australia, grazie alla sua lontana insularità.37

L’altra ragione per cui l’Australia va meglio di molte parti del mondo è che i tratti bellissimi di incontaminata boscaglia autoctona, le enormi parti del paese che circondano le aree agricole australiana in modo significativo, sono aree che non sono state mai irrorate con pesticidi. Inoltre, le stesse tendono ad essere dominate da alberi di eucalipto che sono alberi che fioriscono. In Australia le api hanno naturalmente ciò che necessitano: diversi fiori selvatici su cui possono foraggiare. Ogni volta che è possibile, gli apicoltori australiani mettono le loro api vicino alla boscaglia, motivo per cui si ottiene alcuni dei migliori mieli al mondo.38

Intreccio tra ricerca in neuro-etologia e benessere delle api

C’è una umanistica complementarietà tra le dimensioni del lavoro di ricerca, cioè le dimensioni che studiano l’ape come modello per le neuroscienze comparate, e le dimensioni che studiano la salute e il benessere delle api e il loro funzionamento nel sistema di impollinazione. Infatti, impollinazione efficace e individuazione più raccolta efficace di foraggio sono due attività cognitive. L’ape si è evoluta risolvendo efficacemente questi compiti. Da questa prospettiva, i meccanismi neurali, che i neuro- etologi amano studiare, continuano ad entrare in gioco, sia in termini di comprensione di ciò che è necessario per foraggiare bene, sia in termini di cosa può andare storto nel cervello dell’ape inducendola a foraggiare male. Quell’interazione è molto ricca.

A differenza di molte forme di gestione degli organismi per la produzione alimentare, l’apicoltura è l’ultima attività umanistica. Si possono allevare le api per la produzione di miele in modo che nessun’ape venga danneggiata. Si possono organizzare le colonie in modo che accumulino naturalmente un surplus molto significativo, surplus che noi, umani, potremmo rimuovere senza danneggiare le api.

In questo processo, si dà alle api il nido perfetto, l’ambiente senza malattie, la situazione di foraggiamento naturale, completamente aperta, di cui hanno bisogno per realizzare la forma di vita in cui si sono evolute.

.

- Andrew Barron. Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biologiche della Macquarie University in Sydney, Australia. La sua ricerca ha due punti focali principali. Lo studio delle relazioni fondamentali tra cognizione e sistemi neurali usando principalmente formiche e api come sistemi modello. In risposta al problema globale del declino della salute delle api e delle popolazioni di api, egli studia come migliorare la resilienza dell’ape da miele. La sua ricerca gli ha permesso di sviluppare modelli computazionali e matematici del cervello delle api da miele.

- La neuroetologia è una branca della biologia che studia, tramite un approccio evoluzionistico e comparativo, i comportamenti degli animali in relazione alle relative meccaniche di controllo messe in atto dal sistema nervoso. In pratica applica le neuroscienze all’etologia, cercando di integrare i vari livelli comportamentali a quelli neurologici.

- Andrew Barron. The Connectomic Revolution. What the insect brain can tell us about ourselves. In “Edge A Conversation with Adrew Barron”,Edge.org 12, Giugno 2018.

- Un connettoma è una mappa comprensiva delle connessioni neurali nel cervello. Il concetto è stato introdotto da un articolo scientifico di Sporns nel 2005. La produzione e lo studio dei connettomi, conosciuto come connettomica, passa da una descrizione in piccola scala di una mappa dettagliata dell’insieme dei neuroni e sinapsi di una parte o di tutto il sistema nervoso di un organismo a una descrizione in grande scala della connettività strutturale e funzionale tra tutte le aree corticali e le strutture subcorticali. Il termine connettoma è usato prima di tutto per rappresentare lo sforzo scientifico di ottenere una mappa e comprendere l’organizzazione delle interazioni neurali dentro un cervello.

- Colin Klein, Andrew B Barron. Insect consciousness: Commitments, conflicts and consequences. In “Animal Sentience: An Interdisciplinary Journalon Animal Feeling” 1: 9. 21. 2016.

- Ken Cheng, Andrew B Barron, Ajay Narendra, Jochen Zeil. Views, active vision, and navigating brains: An insect perspective. In “International Journal Of Psychology” Vol. 51: 1, SI. JUL. 2016.

- Clint J Perry, Andrew B Barron, Lars Chittka. The frontiers of insect cognition. In “Current Opinion in Behavioral Sciences”, vol. 16: 111-118 AUG.2017.

- Significante: forma che rinvia a un contenuto o il significato di un segno.

- Colin Klein, Andrew B Barron. Insects have the capacity for subjective experience. In “Animal Sentience” 1: 9. 1. 2016.

- Clint J Perry, Andrew B Barron, Lars Chittka. The frontiers of insect cognition. In “CURRENT OPINION IN BEHAVIORAL SCIENCES” 16: 111-118AUG. 2017.

- Alex J Cope, Chelsea Sabo, Eleni Vasilaki, Andrew B Barron, James A R Marshall. A computational model of the integration of landmarks and motion in the insect central complex. In “PLOS ONE” 12: 2. FEB 27. 2017.

- Disciplina della biologia che studia l’organizzazione e la struttura dei geni di un organismo nel contesto dell’intero genoma.

- Disciplina biologica che studia le proteine cellulari su larga scala, prendendo in esame quali, quante e in che tempi vengono espresse da una cellula o da un organismo in seguito ad un determinato stimolo; è complementare alla genomica in quanto si focalizza sui prodotti dei geni.

- La micrografia o fotomicrografia non va confusa con la microfotografia, cioè la riproduzione fotografica fortemente ingrandita di soggetti visibili a occhio nudo.

- Clint J Perry, Andrew B Barron, Lars Chittka. The frontiers of insect cognition. In “Current Opinion In Behavioral Sciences” 16: 111-118 AUG. 2017.

- J A Plath, A B Barron. Current progress in understanding the functions of the insect central complex. In “Current Opinion in Insect Science” 12:11-18. 2015.

- Andrew B Barron, Colin Klein. What insects can tell us about the origins of consciousness. In “Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America” 113: 18. 4900-4908 MAY 3 2016.

- The Connectomic Revolution. What the Insect Brain Can Tell Us About Ourselves. A Conversation with Andrew Barron. Edge. www.edge.org [6.12.18].

- Ricarda Scheiner, Tina Reim, Eirik Sovik, Brian V Entler, Andrew B Barron, Markus Thamm. Learning, gustatory responsiveness and tyramine differences across nurse and forager honeybees. In “Journal Of Experimental Biology” 220: 8. 1443-1450 APR 15. 2017.

- Ibidem

- Amelie Cabirol, Rufus Brooks, Claudia Groh, Andrew B Barron, Jean-Marc Devaud. Experience during early adulthood shapes the learning capacities and the number of synaptic boutons in the mushroom bodies of honey bees (Apis mellifera). In “Learning & Memory” 24: 10. 557-562OCT. 2017.

- Ricarda Scheiner, Tina Reim, Eirik Sovik, Brian V Entler, Andrew B Barron, Markus Thamm. Learning, gustatory responsiveness and tyramine differences across nurse and forager honeybees. In “Journal Of Experimental Biology” 220: 8. 1443-1450 APR 15. 2017.

- Colin Klein, Andrew B Barron. Insects have the capacity for subjective experience. In “Animal Sentience” 1: 9. 1. 2016.

- Ibidem

- L’arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api mellifere, e dove, come nella struttura naturale dell’alveare, costruisce il favo. Nell’italiano corrente sebbene arnia sia usato anche come sinonimo di alveare, più frequentemente il termine si riferisce ad una cassetta, tipicamente di legno e costruita dall’allevatore, dove le api organizzano la loro colonia, mentre alveare viene più spesso usato per le strutture naturali, pur rimanendo sinonimo di arnia. Talvolta viene usato alveare come termine per indicare uno sciame che vive dentro l’arnia.

- Ricarda Scheiner, Tina Reim, Eirik Sovik, Brian V Entler, Andrew B Barron, Markus Learning, gustatory responsiveness and tyramine differences across nurse and forager honeybees. In “Journal Of Experimental Biology” 220: 8. 1443-1450 APR 15. 2017.

- Il favo è un raggruppamento di celle esagonali a base di cera d’api costruito dalle api nel loro nido per contenere le larve della covata e per immagazzinare miele e polline.

- The Connectomic Revolution. What the Insect Brain Can Tell Us About Ourselves. A Conversation with Andrew Barron. Edge. www.edge.org [6.12.18]

- Ibidem

- Xu Jiang He, Lin Bin Zhou, Qi Zhong Pan, Andrew B Barron, Wei Yu Yan, Zhi Jiang Zeng. Making a queen: an epigenetic analysis of the robustness of the honeybee (Apis mellifera) queen developmental pathway. In “Molecular Ecology” 26: 6. 1598-1607 MAR. 2017.

- Ibidem

- Simon Klein, Amelie Cabirol, Jean-Marc Devaud, Andrew B Barron, Mathieu Lihoreau. Why Bees Are So Vulnerable to Environmental Stressors. In “Trends In Ecology & Evolution” 32: 4. 268-278 APR. 2017.

- Ibidem

- Ibidem

- The Connectomic Revolution. What the Insect Brain Can Tell Us About Ourselves. A Conversation with Andrew Barron. Edge. www.edge.org [6.12.18]

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem