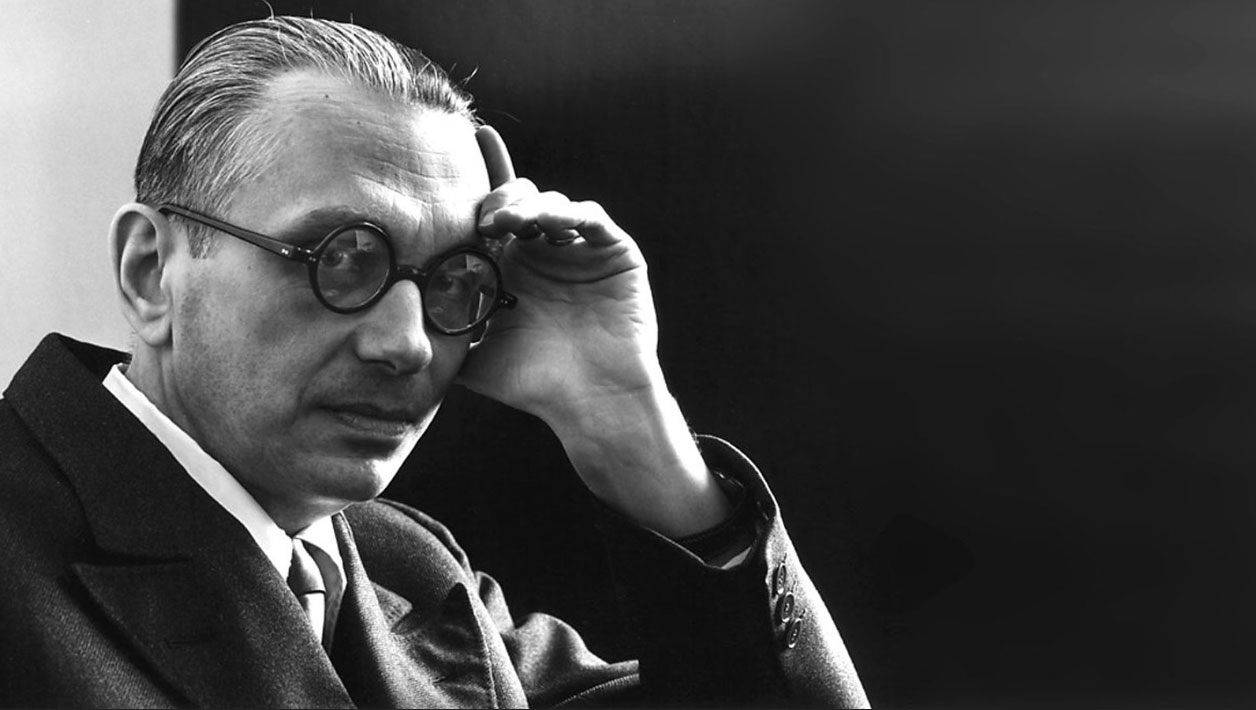

Il teorema di completezza di Gödel (1906-1978) è, forse insieme al principio di complementarietà di Bohr, un elemento fondamentale, oltre la Matematica ed oltre la Fisica, della nostra cultura contemporanea a partire dal secolo scorso.

Le conclusioni del teorema di Gödel possono essere enunciate in differenti modi. Dimostra che la non contraddittorietà di una teoria non è condizione sufficiente dell’esistenza degli enti di cui parla. Dimostra che logica e dimostrazione non coincidono; che ci sono problemi all’interno di un linguaggio formale che non possono essere formulati da quel linguaggio, ma che semmai rimandano alle aporie proprie del linguaggio ordinario. Ha dimostrato che un sistema ipotetico-deduttivo (di cui un grande esempio è la logica matematica) non può essere al tempo stesso corretto, tale cioè che in esso non siano dimostrabili falsità, e completo, tale cioè che ogni affermazione vera sia dimostrabile all’interno del sistema.

Quello di Gödel è un classico paradosso: ha costruito un’affermazione matematica che dice che quest’affermazione non può essere dimostrata. Gödel ha costruito un teorema partendo dalla natura autoreferenziale di un paradosso.

La matematica e la sua logica non possono esimersi dalle contraddizioni e dai paradossi, quelli che erano già stati riconosciuti come propri degli insiemi infiniti.

Ma l’incompletezza della Logica è radicalmente quella di non poter essere Onto-Logica: la non contraddittorietà di un sistema formale non implica l’esistenza di qualsiasi elemento al suo interno. Un sistema formale non può dimostrare se stesso.

In maniera non dissimile dal paradosso del mentitore (in una enunciazione semplificata: io sto mentendo è un paradosso), Gödel dimostra che non esiste una definizione aritmetica della verità aritmetica.

Gödel dimostrò che era irrealizzabile il progetto di Hilbert di logicizzazione della Matematica, ma pure dimostrò che nei Principia Mathematica di Whithead e Russel (e in sistemi affini) vi fossero contenute delle proposizioni indecidibili. Prima dimostrando che il metalinguaggio è esprimibile nel linguaggio, poi dimostrando tuttavia che un tale sistema formale per essere completo deve essere incoerente. La dimostrabilità di un sistema formale è definibile dal suo interno, ma non la sua verità. Dimostrabilità e verità non sono la stessa cosa. “L’indefinibilità della verità è il vero motivo per cui esistono proposizioni indecidibili nei sistemi formali che contengono l’aritmetica.” L’incompletezza deriva dalla differenza tra verità e dimostrabilità. È dimostrabile che ci siano proposizioni matematiche che, per quanto vere, non possono essere dimostrate e restano pertanto indecidibili.

Gödel dimostrò che era irrealizzabile il progetto di Hilbert di logicizzazione della Matematica, ma pure dimostrò che nei Principia Mathematica di Whithead e Russel (e in sistemi affini) vi fossero contenute delle proposizioni indecidibili. Prima dimostrando che il metalinguaggio è esprimibile nel linguaggio, poi dimostrando tuttavia che un tale sistema formale per essere completo deve essere incoerente. La dimostrabilità di un sistema formale è definibile dal suo interno, ma non la sua verità. Dimostrabilità e verità non sono la stessa cosa. “L’indefinibilità della verità è il vero motivo per cui esistono proposizioni indecidibili nei sistemi formali che contengono l’aritmetica.” L’incompletezza deriva dalla differenza tra verità e dimostrabilità. È dimostrabile che ci siano proposizioni matematiche che, per quanto vere, non possono essere dimostrate e restano pertanto indecidibili.

Nel 1929 e nel 1930 (a soli 24 anni) Gödel dimostra prima la completezza della logica, poi l’incompletezza dell’aritmetica. L’aritmetica non può essere dimostrata, la logica è completa fintanto che non si applica a niente. L’aritmetica non può essere logicizzata nella sua finitezza ma deve aprirsi alle incoerenze dell’infinito, l’ipotesi del continuo potendo essere secondo Gödel dimostrabile. Addirittura sarebbe secondo il tardo Gödel, che molto si dedicò a questioni strettamente filosofiche, dimostrabile l’esistenza di Dio secondo una nuova versione della prova ontologica.

Russell così ricorda Gödel nella sua autobiografia: “Gödel risultò essere un platonico genuino. Apparentemente credeva che un eterno «non» sedesse in cielo, dove i logici virtuosi potevano sperare di incontrarlo nell’aldilà.”

Tutti pazzi per Gödel

Come è stato possibile che un teorema molto tecnico come quello di Gödel divenisse quasi come l’emblema di una nuova visione del mondo? E’ ciò a cui prova a rispondere Francesco Berto nel suo libro Tutti pazzi per Gödel (2009).

Il fascino della costruzione di Gödel è – scrive Berto – “di arrivare vicinissima al paradosso, senza cadervi”. I paradossi sono di natura semantica: riguardano cioè la correttezza del significato di verità di ciò che viene enunciato. Il formalismo logico, di cui Hilbert fu il massimo esponente, riteneva invece potesse essere fatta sempre salva la completezza sintattica, cioè la coerenza, di un sistema formale ed innanzitutto di quello dell’aritmetica.

Il fascino della costruzione di Gödel è – scrive Berto – “di arrivare vicinissima al paradosso, senza cadervi”. I paradossi sono di natura semantica: riguardano cioè la correttezza del significato di verità di ciò che viene enunciato. Il formalismo logico, di cui Hilbert fu il massimo esponente, riteneva invece potesse essere fatta sempre salva la completezza sintattica, cioè la coerenza, di un sistema formale ed innanzitutto di quello dell’aritmetica.

Per andare oltre il formalismo di Hilbert, Gödel lo prese molto sul serio. Si intende infatti per gödelizzazione una rigorosa aritmetizzazione della sintassi, una traduzione di ogni procedura di dimostrazione in numeri, così da verificare se una formula sia effettivamente calcolabile e computabile. In questo modo la nozione stessa di un sistema formale, che cioè sia decidibile l’insieme dei suoi assiomi e delle sue dimostrazioni, sembra poter essere verificata da un calcolo. Ma appunto: se la ricorsività dei numeri è determinante per ogni singolo assioma e dimostrazione, l’intero sistema formale non può computare se stesso. Ossia è incompleto: deve contenere una proposizione indecidibile, quella che riguarda la sua stessa coerenza.

La più suggestiva attualizzazione del teorema di Gödel, se non si voglia dare troppo conto ad un generico relativismo di tipo postmoderno che è lontanissimo dalle intenzioni di Gödel, è il riferimento al rapporto tra macchine calcolatrici (quelle su cui cominciò a lavorare Turing) e mente. Un computer è un sistema formale, la cui necessaria incompletezza e/o incoerenza ne mostra l’inferiorità rispetto alla mente umana, la cui irriducibilità consiste invece proprio nell’avere consapevolezza dei suoi limiti e di dover dunque saper vivere come qualità sua costitutiva la sua esistenza paradossale. La macchina non può essere un modello adeguato della mente, perché solo la mente è in grado di fare una viva esperienza della verità.

In Roger Penrose (ne La mente nuova dell’Imperatore del 1989) l’argomento è ancora più raffinato: la mente umana non può essere ridotta ad una sua natura algoritmica. Il pensiero non è solo calcolo, ma alla sua base ci deve essere una sorta di intuizione intellettuale, come Platone aveva ben mostrato. Scrive Penrose: “l’argomento di Gödel ci permette, attraverso l’uso dell’intuito [insight], di andare oltre i limiti di qualsiasi particolare sistema matematico formalizzato”.

Berto riporta al riguardo anche le suggestive parole di un altro filosofo della matematica, Paul Benaceraf in God, the Devil and Gödel del 1969: “«Se io sono una macchina di Turing, allora la mia natura mi impedisce di obbedire alla profonda ingiunzione filosofica di Socrate: Conosci te stesso”.

Già il matematico André Weil aveva scritto: “Dio esiste dal momento che la matematica è coerente, e il Diavolo esiste dal momento che non possiamo dimostrarlo”. Per Gödel – in questo senso – si potrebbe dire che è certa l’esistenza del Diavolo, ma proprio a garanzia della (non dimostrabilità della) esistenza di Dio.

Ed è in effetti bizzarro che Gödel, il più grande evidenziatore dall’interno della logica dei limiti della logica, abbia voluto riproporre alla logica il suo compito più ambizioso e pretenzioso: la dimostrazione dell’esistenza di Dio. Che Gödel ripropone nei termini per cui in ogni mondo possibile debba esserci un oggetto come Dio, che cioè abbia tutte proprietà positive, e che perciò questo oggetto necessariamente esista. Provando Gödel ad aggirare la forse definitiva confutazione che Kant aveva fatto dell’argomento ontologico.

Ed è in effetti bizzarro che Gödel, il più grande evidenziatore dall’interno della logica dei limiti della logica, abbia voluto riproporre alla logica il suo compito più ambizioso e pretenzioso: la dimostrazione dell’esistenza di Dio. Che Gödel ripropone nei termini per cui in ogni mondo possibile debba esserci un oggetto come Dio, che cioè abbia tutte proprietà positive, e che perciò questo oggetto necessariamente esista. Provando Gödel ad aggirare la forse definitiva confutazione che Kant aveva fatto dell’argomento ontologico.

Scrive Berto nell’epilogo del suo libro: “Gödel credeva in un interessante assioma, non un assioma matematico bensì filosofico: Die Welt ist vernünftig, Il mondo è intelligibile.”

Incompletezza

Due libri di narrativa sono stati dedicati alla vita di Kurt Gödel: l’uno della scrittice francese Yannik Grannec, La Dea delle piccole vittorie (2014), che affida il racconto romanzato della vita intensa ed ossessiva del genio matematico alla voce della moglie Adele. L’altro è di un’autrice italiana, Deborah Gambetta, è uscito nel 2024, e si intitola Incompletezza.

Due libri di narrativa sono stati dedicati alla vita di Kurt Gödel: l’uno della scrittice francese Yannik Grannec, La Dea delle piccole vittorie (2014), che affida il racconto romanzato della vita intensa ed ossessiva del genio matematico alla voce della moglie Adele. L’altro è di un’autrice italiana, Deborah Gambetta, è uscito nel 2024, e si intitola Incompletezza.

La vita di Gödel è evidentemente segnata dalle sublimi e radicali sfide teoriche con cui si cimentò, fino a morire per inedia, per il terrore che qualcuno gli avvelenasse il cibo. Una chiave di comprensione può essere proprio la grande fiducia che Gödel aveva nell’intelligibilità del mondo, nel fatto che ogni cosa sia stata creata da Dio con un fine determinato; ma nella consapevolezza che quell’ordine, fatto di simboli e formule, si ritrovasse solo nella sua testa: il mondo esterno era per lui troppo complesso, caotico, disordinato, fonte per lui di ansie, angosce e paranoie.

Così Yannik Granec fa dire ad Adele a proposito di suo marito Gödel: “Solo in seguito ho capito che aveva così poca fiducia nel suo equilibrio mentale da essere costretto a imbrigliare la sua vita in mille banalità: un abbigliamento normale; una casa normale; una vita normale. E una moglie banale.” Logica e paranoia. Genio e follia. Ma comunque un genio in cerca di normalità.

Così Yannik Granec fa dire ad Adele a proposito di suo marito Gödel: “Solo in seguito ho capito che aveva così poca fiducia nel suo equilibrio mentale da essere costretto a imbrigliare la sua vita in mille banalità: un abbigliamento normale; una casa normale; una vita normale. E una moglie banale.” Logica e paranoia. Genio e follia. Ma comunque un genio in cerca di normalità.

Un mondo senza tempo. L’eredità dimenticata di Gödel e Einstein

Gödel è stato simpaticamente descritto come una combinazione di Einstein e Kafka. In piena Seconda Guerra Mondiale, nei dintorni di Princeton, il più grande logico del secolo, Gödel, amava passeggiare insieme al più grande fisico del secolo, Einstein. Entrambi più filosofi di quanto positivistica sembrava stesse potendo diventare la fisica quantistica. Entrambi direi kantiani: per comprendere la realtà dobbiamo comprendere i nostri limiti nel cercare di conoscerla. Entrambi realisti in gnoseologia, sostenitori della filosofia come ontologia: ma entrambi avevano in realtà proiettato la conoscenza oltre i limiti della realtà, e la filosofia oltre i limiti dell’esistente.

Negli universi di Gödel si dissolve lo stesso spazio-tempo di Einstein. Se il tempo in realtà non trascorre, sarebbe come dire che non esiste il tempo. Il tempo non solo è relativo, ma è illusorio. Ma intanto il silenzio cadde sulle conseguenze di quello che osavano dirsi questi due grandi amici.