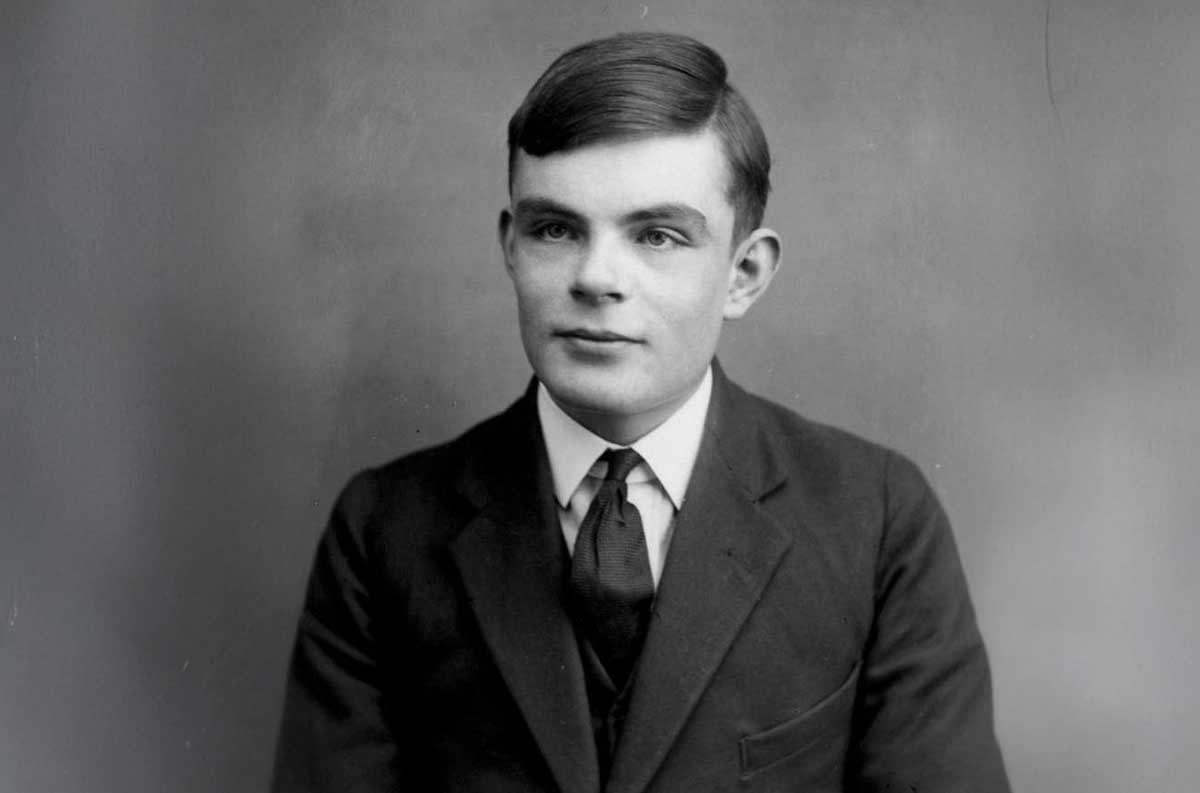

Alain Turing (Regno Unito 1912-1954), L’uomo che sapeva troppo, come dal titolo di un libro che gli ha dedicato David Leavitt, è morto prima di diventare giustamente famoso: se non altro per aver dato un contributo decisivo alla decriptazione di Enigma, il codice utilizzato dell’esercito tedesco per trasmettere informazioni segrete. È morto ingerendo una mela avvelenata, come Biancaneve, per sottrarsi alla terribile cura ormonale che gli stavano infliggendo nel folle intento di guarirlo dalla sua omosessualità.

La macchina di Turing

Nel 1936 Turing progetta l’idea di una macchina, a Logical Computing Machine, capace di ricevere un numero infinito di istruzioni sotto forma di numeri, una macchina capace di immagazzinare le istruzioni nella sua memoria, di introdurre finalmente anche le sue stesse scelte come istruzioni, rendendo ricorsive le sue funzioni. Una macchina pensante: ciò che significava sottrarre il pensiero dall’ideale di una coscienza solipsistica e consegnarlo alla sua potenzialmente infinita processualità. Un metodo che introduceva il tempo all’interno del cielo statico della Logica e della Matematica. Una procedura che dà uno scacco definitivo: come Gödel lo aveva dato alla completezza ed alla coerenza, Turing lo dà alla decidibilità. Una procedura algoritmica non consente di stabilire, in un numero finito di passi, se una data proprietà è verificata o meno; c’è almeno un numero che non è calcolabile da nessun algoritmo. Formulato altrimenti come problema della terminazione: non è sempre possibile, descritto un algoritmo e un determinato ingresso finito, stabilire se l’algoritmo in questione termina o continua la sua esecuzione all’infinito. La macchina non sa se riuscirà a fermarsi. La complessità (di un calcolo) implica l’incompletezza, ovvero l’impossibilità di decidere se quel calcolo sia o meno completo. L’insieme dei numeri calcolabili non è – come Cantor aveva detto dell’insieme dei numeri reali – numerabile.

Nel 1936 Turing progetta l’idea di una macchina, a Logical Computing Machine, capace di ricevere un numero infinito di istruzioni sotto forma di numeri, una macchina capace di immagazzinare le istruzioni nella sua memoria, di introdurre finalmente anche le sue stesse scelte come istruzioni, rendendo ricorsive le sue funzioni. Una macchina pensante: ciò che significava sottrarre il pensiero dall’ideale di una coscienza solipsistica e consegnarlo alla sua potenzialmente infinita processualità. Un metodo che introduceva il tempo all’interno del cielo statico della Logica e della Matematica. Una procedura che dà uno scacco definitivo: come Gödel lo aveva dato alla completezza ed alla coerenza, Turing lo dà alla decidibilità. Una procedura algoritmica non consente di stabilire, in un numero finito di passi, se una data proprietà è verificata o meno; c’è almeno un numero che non è calcolabile da nessun algoritmo. Formulato altrimenti come problema della terminazione: non è sempre possibile, descritto un algoritmo e un determinato ingresso finito, stabilire se l’algoritmo in questione termina o continua la sua esecuzione all’infinito. La macchina non sa se riuscirà a fermarsi. La complessità (di un calcolo) implica l’incompletezza, ovvero l’impossibilità di decidere se quel calcolo sia o meno completo. L’insieme dei numeri calcolabili non è – come Cantor aveva detto dell’insieme dei numeri reali – numerabile.

È in ogni caso il calcolo a definire ciò che è incalcolabile, senza peraltro mai smettere di continuare a cercare di calcolarlo. È attraverso il calcolo che l’incalcolabile viene spinto sempre un po’ più in là, e sempre viene presupposto. Con il dispositivo della macchina di Turing ogni stato della macchina è la fase di un processo, e la conoscenza vi assume un carattere risolutamente procedurale.

Macchine calcolatrici e Intelligenza

Nel 1950 Turing scrive un breve saggio, Macchine calcolatrici e Intelligenza, in cui quasi irride ai dubbi filosofici sull’Intelligenza Artificiale, su cui egli riesce in anticipo a gettare lo sguardo. “Io credo che la domanda iniziale, «Le macchine sono in grado di pensare?», sia troppo insensata perché valga la pena discuterne. E tuttavia, credo anche che alla fine di questo secolo l’uso delle parole e l’opinione diffusa delle persone colte avranno subito un cambiamento tale che si potrà parlare di macchine che pensano senza aspettarsi di essere contraddetti.”

A Turing piuttosto interessa la possibilità che le macchine si possano sottomettere ad un gioco, un Imitation Game, per vedere fino a che punto una macchina possa simulare le risposte di un essere pensante. In principio il gioco dell’imitazione prevede un uomo, una donna ed un interrogante, che debba cercare di capire con delle domande chi è uomo e chi è donna. Poi all’uomo si sostituisca una macchina: la sfida della macchina sarà di simulare un uomo che simulava una donna.

A Turing piuttosto interessa la possibilità che le macchine si possano sottomettere ad un gioco, un Imitation Game, per vedere fino a che punto una macchina possa simulare le risposte di un essere pensante. In principio il gioco dell’imitazione prevede un uomo, una donna ed un interrogante, che debba cercare di capire con delle domande chi è uomo e chi è donna. Poi all’uomo si sostituisca una macchina: la sfida della macchina sarà di simulare un uomo che simulava una donna.

Non è in ogni caso il pensiero ciò che finalmente può distinguere un essere umano da una macchina. La macchina è anzi per certi aspetti avvantaggiata. “Noi possiamo paragonare un uomo nel processo di calcolare un numero a una macchina che è capace solo di un numero finito di configurazioni, o stati”. I nostri stati, o configurazioni sono finiti, quelli di una macchina potenzialmente infiniti.

Ciò che distingue l’uomo dalla macchina non è la creatività e spontaneità, ché il determinismo delle scelte di una macchina non elimina le sue infinite possibilità. E nemmeno la varietà possibile delle esperienze di cui possa avere memoria, perché in fondo è riconducibile alla grandezza della sua banca dati. E forse nemmeno è possibile distinguere una scelta etica di comportamento da una risposta a delle regole procedurali. Ciò che semmai distingue irreversibilmente l’uomo da una macchina è il suo essere vivente. “Tra l’essere animato tipico e l’essere inanimato c’è una differenza più grande di quella che c’è tra gli essere umani e gli altri animali”.

Il quid che differenzia un essere vivente da una macchina non è nemmeno la continuità del suo sistema nervoso, perché se è pur vero che le macchine sono discrete, esistono nondimeno delle macchine che possono funzionare come analizzatori differenziali.

Paradossalmente l’enigma che secondo Turing può distinguere l’uomo da una macchina è la sua eventuale capacità di una percezione extrasensoriale. Telepatia, chiaroveggenza, preveggenza, psicocinesi sono fuori portata del pensiero procedurale e consequenziale di una macchina. Quella simultaneità, sulla quale provarono a dialogare la psicoanalisi e la fisica quantistica, Jung e Pauli, è fuori dalla portata di una macchina. O forse è la nuova frontiera dei molteplici processi paralleli possibili grazie ai computer quantistici.

Learning Machine

Sicuramente Turing ha compreso e dimostrato che le macchine sono in grado di imparare. Certo, l’apprendimento di una macchina che non abbia braccia e gambe sarà di natura eminentemente intellettuale. Alcune delle istruzioni cui rispondere possono essere generate dalla macchina stessa, in una sorta di ragionamento induttivo. Le macchine in qualche maniera sono in grado di evolvere da se stesse.

Alla fine del suo saggio del 1950, Turing si fa profeta di come nel mondo futuro le macchine possano evolvere. “Riusciamo a vedere solo per un breve tratto davanti a noi, ma già lí vediamo moltissime cose da fare.”

Le basi chimiche della Morfogenesi

Nulla può sorprendere di un genio. Eppure pochi sanno che Turing è anche l’autore di un saggio per altri aspetti rivoluzionario, Le basi chimiche della Morfogenesi (1952), nel quale Turing, come una sorta di ingegnere della vita, indaga i possibili modelli alla base della morfogenesi, cioè del processo biologico che da forma ad un organismo nel corso del suo sviluppo. Turing vuol cercare se ci sia un meccanismo che spieghi come dallo zigote si sviluppi un organismo. L’intuizione di Turing era già quella di riconoscere il valore della processazione di informazioni nella biologia dello sviluppo. Ci sono degli algoritmi alla base dei processi fisico-chimici. Ci sono delle regolarità matematiche alla base di molte forme naturali. La ricorsività diviene in biologia autoreferenza.

La dinamica del vivente è peraltro differente da quella delle macchine discrete: a differenza di queste la vita mostra una dinamica continua, imprevedibile e non lineare, dove una piccola variazione può produrre enormi conseguenze. Scrive Turing, anticipando l’idea dell’effetto farfalla: “Lo spostamento di un elettrone di un miliardesimo di centimetro ad un istante dato potrebbe fare tutta la differenza dopo un anno tra la vita e la morte di un uomo investito da una valanga”.

La dinamica del vivente è peraltro differente da quella delle macchine discrete: a differenza di queste la vita mostra una dinamica continua, imprevedibile e non lineare, dove una piccola variazione può produrre enormi conseguenze. Scrive Turing, anticipando l’idea dell’effetto farfalla: “Lo spostamento di un elettrone di un miliardesimo di centimetro ad un istante dato potrebbe fare tutta la differenza dopo un anno tra la vita e la morte di un uomo investito da una valanga”.

Dopo aver in certo modo distinto l’hardware ed il software di un calcolatore, Turing vuole ora descrivere la dinamica vivente delle modificazioni fisico-chimiche nel continuo.

Turing ha saputo essere “logico tra i matematici, criptografo tra i logici, informatico tra i crittografi… meccanicista tra gli umanisti, genio dell’intelligenza artificiale tra i linguisti, biologista nel campo dell’intelligenza artificiale” (C. Bernstein, Lettres a Alain Turing).

Concludendo il suo libro su Turing, Leavitt lievemente interpreta la messa in scena del suo suicidio, l’aver egli morso una mela avvelenata: “Nella fiaba, la mela che Biancaneve addenta non la uccide; la fa dormire finché il Principe non la sveglia con un bacio.”

1 commento

Adelina

Molto interessante, direi che il progresso è legato solamente alla nascita di persone come lui che hanno una visione che va oltre le apparenze, ma il mondo si stava appena svegliando, non era pronto

I commenti sono chiusi.