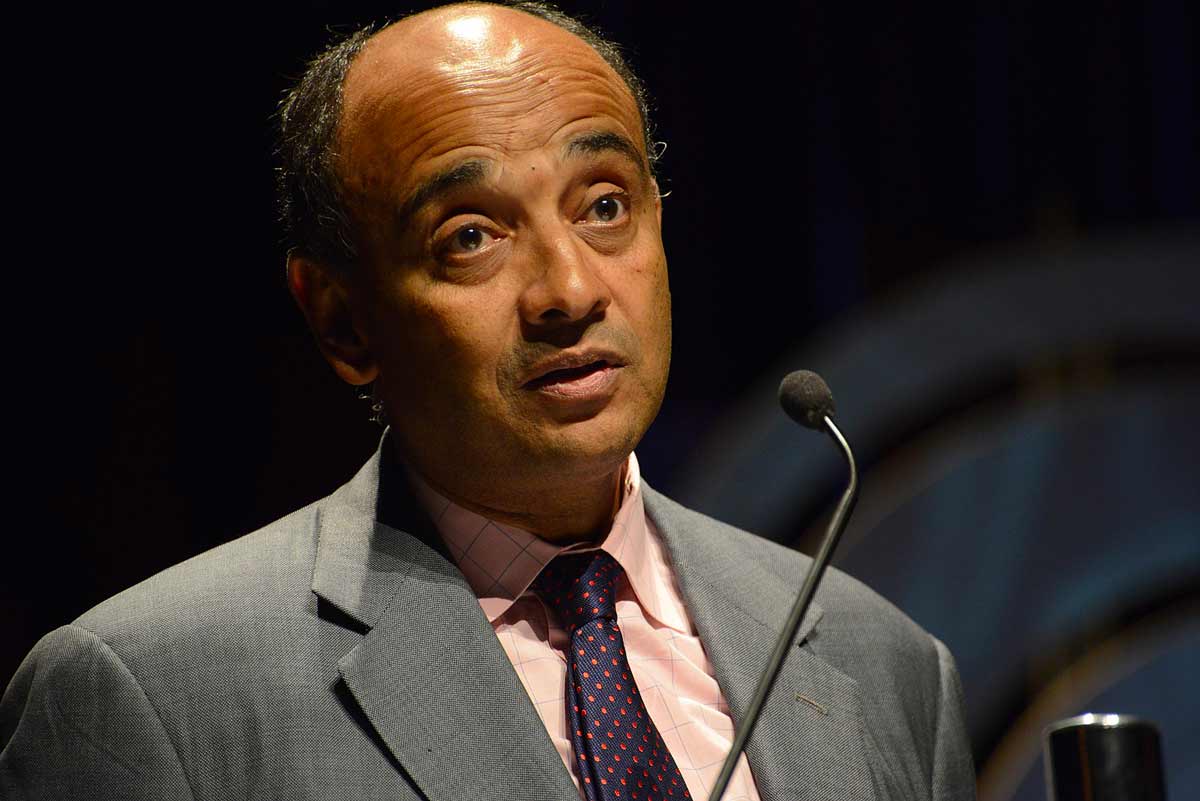

Anthony Appiah è un filosofo nato in Ghana da padre ghanese metodista e madre inglese anglicana. L’essere nato da un matrimonio misto, il suo essere nero ma con perfetta pronuncia inglese, la sua omosessualità: sono tutti dati biografici che rendono personali le sue riflessioni sul concetto di identità da intendere come una sorta di menzogna costitutiva della nostra personalità. “Le etichette appartengono alle comunità: sono un bene sociale.”

La menzogna dell’identità

“Sono le bugie che uniscono”: così scrive Appiah in un suo recente saggio, La menzogna dell’identità (2018). Sono le abitudini, i riti, le ortoprassie che ci definiscono a noi stessi e rispetto agli altri. Fin da bambini siamo essenzialisti, cioè giudichiamo le persone e noi stessi secondo stereotipi; e siamo creature claniche: “formiamo cioè dei clan. Non apparteniamo soltanto al genere umano; preferiamo il nostro genere e siamo facilmente propensi a scagliarci contro chi non è come noi.” L’adattamento avviene anche attraverso la distinzione tra in-groupe group-out, tra chi sono io come appartenente ad un gruppo e gli altri che non ne fanno parte. Il sentimento di essere strettamente legati ad un gruppo pone coloro che si collocano al di fuori di quella cerchia, a rischio di essere considerati estranei, stranieri, nemici. Questa logica binaria ed escludente può finire con il renderci disumani; sarebbe proprio dell’uomo invece accogliere le differenze ed apprezzare le sfumature che tutte ci rendono umani.

Una religione è, ancor prima che fede, una pratica comunitaria. Religio significa legame, unione; ma è un legame esclusivo. La propria appartenenza è eretica per molti altri. “A volte sarebbe meglio non essere visti dagli altri come appartenenti ad alcunché.”

Il fondamentalismo, inteso come il pensiero che esista un’unica Verità, è insito nella religione e sopravvive fino all’età moderna. Sia pure oggi in forme più ibride, in considerazione del fatto che nella società di massa tutti possono avere accesso ai testi sacri e fare così a meno dell’autorità degli interpreti tradizionali. La storicità delle interpretazioni è una possibile sfida al fondamentalismo. “In questa sfida la consapevolezza che le identità sopravvivono attraverso i cambiamenti – anzi, che sopravvivono soltanto attraverso di essi – sarà un banco di prova fondamentale per tutti noi.”

Il fondamentalismo, inteso come il pensiero che esista un’unica Verità, è insito nella religione e sopravvive fino all’età moderna. Sia pure oggi in forme più ibride, in considerazione del fatto che nella società di massa tutti possono avere accesso ai testi sacri e fare così a meno dell’autorità degli interpreti tradizionali. La storicità delle interpretazioni è una possibile sfida al fondamentalismo. “In questa sfida la consapevolezza che le identità sopravvivono attraverso i cambiamenti – anzi, che sopravvivono soltanto attraverso di essi – sarà un banco di prova fondamentale per tutti noi.”

Lo Stato-nazione è un’altra menzogna, che pure mal si sovrappone a quella di popolo. Se il criterio è quello della discendenza comune, tutti noi apparteniamo a molto più di un semplice gruppo. “Per essere una nazione non basta una situazione oggettiva di comune discendenza; è necessaria anche una situazione soggettiva che unisca insieme i cuori e le menti dei suoi membri.” E questa comunanza in molti casi è presunta se non immaginaria. Su questa presunzione si costituisce da una nazione uno Stato. Al di là dei confini territoriali, che possono essere mobili.

“Il nazionalismo crebbe con il Romanticismo, e uno dei temi centrali fu una nuova idea romantica di popolo. La comprensione del carattere nazionale subì un mutamento attraverso la celebrazione di qualcosa di spirituale: l’anima o spirito del popolo, il cosiddetto Volksgeist, per usare il termine coniato dalla filosofia tedesca che ne sviluppò il concetto”. Complessità interne vengono incanalate e costrette nel mito dell’autodeterminazione e dell’integrità territoriale. Una legittimazione che è in effetti un atto di forza.

Dunque anche in campo politico ci sono nuove dinamiche: la complessità interna e la pluralità delle origini sono una sfida alla pretesa identitaria delle nazioni. In molte cosiddette nazioni ci sono molteplici etnie, lingue, religioni. Lo stato vorrebbe scolpire e cristallizzare dei processi che però cambiano continuamente. “La strategia di ricomporre le identità che tendono a svilupparsi a fisarmonica, con innumerevoli pieghe e fessure, è inadeguata dinanzi alla complessità del mondo odierno. Ma forse è l’unica strategia che un siffatto Stato-nazione può mettere in campo”.

Eppure, dai moderni sovranismi, la comunità di una nazione è avvertita come necessaria resistenza alla globalizzazione, se quest’ultima è percepita come indifferenza piuttosto che come cosmopolitismo. “Riconosciamo che le nazioni sono frutto d’invenzione e ci accorgeremo che esse vengono reinventate di continuo.”

La razza è nondimeno un’invenzione, che ha preteso di semplificare la continua sinergia di elementi biologici e culturali nella ereditarietà dei caratteri. “Oggi molti sanno che siamo un’unica specie e pensano che le differenze di razza siano, dal punto di vista biologico, una menzogna, ma di rado questa convinzione ridimensiona il valore che assumono per loro le identità e le aggregazioni razziali.”

“La sfida che si prospetta per le democrazie liberali è esaltante”: difendere “quella modernità tollerante, pluralista, piena di dubbi e domande, cosmopolita”, che oggi è sotto attacco. Le identità “possono anche fornire una cornice ricca di senso alla nostra libertà: le identità di classe, quelle Lgbtq, quelle nazionali e religiose hanno combattuto importanti lotte in tutto il mondo.”La sinistra è anche un po’ woke.

Cosmopolitismo

“La cultura è caotica e stratificata, per nulla lineare e cristallina”. “La cultura… è un processo a cui l’unico modo di partecipare è vivere in armonia con gli altri”.

Da questa constatazione parte l’idea di cosmopolitismo che Appiah ha sviluppato nel saggio Cosmopolitismo. L’etica in un mondo di estranei (2006).

La nostra epoca, di globalizzazione e multiculturalismo, può divenire la condizione di un cosmopolitismo che Appiah propone come una sorta di cosmopolitismo parziale: un cosmopolitismo che mantenga il sentimento di universalità del genere umano insieme con il rispetto delle reciproche differenze. L’universalismo cosmopolita è ovviamente pluralista, non integralista. “Cosmopolitismo è un’avventura ed un ideale: ma non si può non avere rispetto per l’umana diversità e non ci si può aspettare che ognuno diventi cosmopolita”. “Ci sono dei valori che sono e che dovrebbero essere universali, così come ce ne sono molti che sono e che devono essere locali”.

La nostra epoca, di globalizzazione e multiculturalismo, può divenire la condizione di un cosmopolitismo che Appiah propone come una sorta di cosmopolitismo parziale: un cosmopolitismo che mantenga il sentimento di universalità del genere umano insieme con il rispetto delle reciproche differenze. L’universalismo cosmopolita è ovviamente pluralista, non integralista. “Cosmopolitismo è un’avventura ed un ideale: ma non si può non avere rispetto per l’umana diversità e non ci si può aspettare che ognuno diventi cosmopolita”. “Ci sono dei valori che sono e che dovrebbero essere universali, così come ce ne sono molti che sono e che devono essere locali”.

Il cosmopolitismo non è incompatibile con l’esistenza di differenti Stati-nazione. “Accettare lo Stato-nazione significa accettare di avere una speciale responsabilità per la vita e la giustizia dei nostri connazionali; ma nondimeno dobbiamo fare la nostra parte per assicurare che tutti gli stati rispettino i diritti e accolgano i bisogni dei loro cittadini”.

Il cosmopolitismo non è incompatibile con l’esistenza di comunità che condividono valori differenti. La verità morale non è unica ed esclusiva, ed in effetti noi siamo in grado di riconoscere una verità morale che non ci appartiene, nei limiti di ciò che sia universalmente condivisibile. Ci sono diversi modi di avere fede in Dio, nessuna fede religiosa può giustificare atti di violenza.

Secondo il relativismo culturale ogni costume, nei più diversi gusti ed abitudine, deve essere compreso ed accettato. L’approccio positivista distingue i fatti, che sono incontrovertibili e certi, dai valori, che sono opinabili e relativi. Ma tra la evidenza dei fatti, che non può essere univoca, e l’aleatorietà di ciò che ognuno può credere, i confini non sono poi così netti. I fatti sono comunque interpretazioni, derivano da valori condivisi. “Il nostro linguaggio dei valori è uno dei principali modi per noi di coordinare le nostre vite una con l’altra. Facciamo appello ai valori quando cerchiamo che le cose vengano fatte insieme”. È proprio dell’uomo costruire una narrazione condivisa degli eventi fondativi di una comunità. Ma c’è un mondo universalmente condivisibile in base al quale alcune ideologie possono risultare oppressive, ci sono dei valori universali che giustificano la resistenza ad ogni forma di oppressione. C’è un sentimento universale di empatia che può renderci cosmopoliti ed al tempo stesso in grado di riconoscere come buoni anche i valori degli altri.

Conversazione

Una formula proposta da Appiah è quella di un cosmopolitismo radicato, cioè che non prescinda dalle radici comunitarie dei valori. Un universalismo più differenza: dove non ogni differenza è legittima, data la condivisione di alcuni valori universali, una sorta di patrimonio dell’umanità. Il relativismo estremo, meno che una forma di tolleranza, sarebbe altrimenti la fine di ogni conversazione. Siamo tutti importanti, ma siamo tutti diversi.

Possiamo condividere le stesse azioni poggiandole su valori differenti. “Possiamo vivere insieme senza essere d’accordo su quali siano i valori per i quali è bene vivere insieme; possiamo essere d’accordo su come agire nella maggior parte dei casi, senza essere d’accordo sul perché sia giusto”. C’è un senso comune che può derivare dal confronto delle differenti comunità, indicando il confine tra ciò che è tollerabile e ciò che non lo è.

Persone differenti conversano tra di loro e dialogano, senza che ciò metta in discussione i rispettivi differenti valori; si può vivere insieme ad altre persone, pur non condividendone i valori. “Capirsi l’un con l’altro potrà essere difficile; ma può essere decisamente interessante. Non richiede comunque di essere d’accordo”. È la ragione che può indurci a modificare i nostri comportamenti: la nostra capacità di fare meglio dipende non da nuovi valori, ma da un modo nuovo di vedere le cose. Ciò che può aprirci a vedere cose nuove non sarà una nostra conversione a qualche nuovo valore, ma la nostra capacità di conversare. “Possiamo vivere in armonia senza essere d’accordo sui valori di base (eccetto forse il valore cosmopolita di vivere insieme)”.

Una conversazione è un’esperienza più che ragionevole, è una prova di flessibilità. “Una conversazione… difficilmente garantisce che si arrivi ad essere d’accordo su cosa pensiamo e cosa sentiamo”. Non si tratta di persuadere l’altro dei propri convincimenti, ma di attraversare i limiti della propria identità, essendo in grado di prendere delle giuste decisioni. “Non i principi ma la capacità di metterli in pratica è ciò che ci consente di vivere insieme in pace”. “Una conversazione non deve raggiungere alcun consenso e men che mai sui valori; è sufficiente che aiuti le persone a abituarsi le une alle altre”. In una conversazione l’estraneità del mio interlocutore si rivela più immaginaria dell’universalità di quello che profondamente lega ogni essere umano.

In una sorta – come scrive Appiah – di elogio della contaminazione, il cosmopolitismo è essenzialmente umanismo. Come nella famosa frase di Terenzio che egli cita. Homo sum: humani nihil a me alienum puto.