Premessa

Nella accezione comune, la medicina omeopatica e quella convenzionale si distinguono per la tenuità della dose e per l’azione similare dolce ma lenta la prima, e per l’azione tossica e soppressiva ma veloce la seconda; il tutto in una estrema semplificazione.

In realtà si parla di metodologia e di opportunità medica clinica di una scelta terapeutica in quel soggetto storico malato.

In ogni caso, la responsabilità e la opportunità della scelta terapeutica devono essere assunte esclusivamente dal medico con la dovuta capacità di giudizio; ovvero un medico che alla maniera di Ippocrate ha il suo riferimento cardinale nel malato e conosca tutti i termini di utilizzo dell’arte medica e chirurgica. Non solo quindi la conoscenza dell’omeopatia o dell’allopatia con la sua farmacologia, ma anche della meteorologia e i suoi influssi sulla vita, l’alimentazione, l’igiene e non per ultimo la psicologia; come avveniva negli Stabilimenti di Esculapio; in cui Ippocrate mosse i primi passi da medico.

Questo editoriale è proprio finalizzato a chiarire le divergenze e le inaspettate convergenze metodologiche omeopatiche ed allopatiche ascoltandole anche dal racconto dello stesso Hahnemann.

In un precedente editoriale, dove si parlava della pandemia, ho riportato quello che secondo Hahnemann poteva essere considerato il limite dell’uso del rimedio similare; come ritroviamo al paragrafo 67 dell’Organon e alla nota (1).

Lo stesso Ippocrate, parlando di opportunità terapeutica introdusse, per primo, il concetto di farmaco con azione simile e contraria: “similia similibus e contraria contrariis curantur”.

Buona lettura

Azione del rimedio omeopatico e del farmaco allopatico

Gli effetti primari e secondari

Effetti delle droghe (ad uso sperimentale) e dei rimedi omeopatici

1) L’effetto primario evidenzia la reazione propria dell’organismo ad uno stimolo esterno sia esso di natura chimica, fisica, biologica o psicologica.

Questo stimolo, se prevale per intensità sul sistema vitale (omeostasi-idiosincrasia), fa manifestare un cambio più o meno profondo e di durata più o meno lunga in relazione alla qualità e per dose dello stimolo stesso. Una forte intossicazione, un colpo di freddo o di calore, uno spavento, una puntura di insetto, una sufficiente carica virale o batterica etc. determinano un cambio che può nei casi gravi portare a shock ed anche a morte.

2) L’effetto secondario avviene dall’interno o omeostasi e rappresenta il tentativo dell’organismo- feedback di ritrovare l’equilibrio precedente o naturale ovvero di annullare gli effetti dello stimolo esterno secondo le proprie capacità reattive e riportare, per quanto possibile, l’organismo nel suo stato di equilibrio che precedeva l’evento esterno in questione con la perdita di solo poca energia.

Effetti primari e secondari: nella clinica omeopatica

Spesso in Medicina Omeopatica, con l’assunzione del rimedio similare alla sofferenza del malato, gli effetti primari e secondari si annullano, apparentemente, creando da subito un miglioramento della sintomatologia e “regredendo” nello stato su salute precedente o quasi.

in dipendenza:

1. della giusta scelta del rimedio secondo la similitudine sperimentale da parte del medico

2. della attenta scelta della dose dello stesso intesa come dinamizzazione e diluizione e ripetizione

Quindi, l’azione curativa di uno specifico rimedio omeopatico sul malato, rimedio selezionato secondo il principio di similitudine tra i sintomi sperimentali del rimedio stesso e quelli peculiari del malato, si spiega appunto come effetto secondario dell’organismo indotto in modo specifico, per qualità e quantità, da quel rimedio scelto in analogia tra i sintomi della sperimentazione e quelli del malato. Questo effetto secondario (omeostasi), in risposta a quello simile alla malattia artificiale indotta dal rimedio, genera una reazione riparatrice contraria e di opposizione alla stessa malattia artificiale per qualità (rimedio) e per quantità (dose); cosa che faciliterà l’azione di guarigione del malato secondo un procedimento di risposta dell’organismo del tutto naturale o vitalistico! Questa sollecitazione mirata qualitativamente (rimedio omeopatico) ad elicitare una reazione naturale biologica dell’organismo, attraverso una indicazione specifica sperimentale, rappresenta la straordinaria intuizione di C.S.F. Hahnemann.

NB. Notiamo che fino a questo momento storico non si parla di diluizioni ultra-molecolari del rimedio omeopatico ma di dosi efficienti di sostanze capaci di creare quadri di patologia simili a quelli del malato.

Differenze tra l’azione del farmaco convenzionale e del rimedio omeopatico sull’organismo

È interessante notare che in generale (vedi successivamente: “uso del principio di similitudine in medicina convenzionale”) i farmaci della medicina convenzionale agiscono sull’organismo attraverso i loro effetti primari; secondo il paradigma dei contrari (tranne quelli di sostituzione come avviene nelle terapie ormonali sostitutive e nelle terapie antibiotiche mirate queste ultime a fermare la replicazione dell’agente patogeno). Tutto ciò conferisce al farmaco stesso una azione veloce sui siti bersaglio dell’organismo se lo stimolo risulta sufficiente per qualità, quantità e recettività biologica; l’azione primaria deve quindi risultare prevalente sulla resistenza intrinseca dell’organismo stesso e la stessa si mantiene fino a quando non avviene l’azione secondaria dovuta all’omeostasi. Ciò spiega la necessità di ripetere le dosi del farmaco periodicamente nella terapia cronica allo scopo di mantenere gli effetti primari sull’organismo, sintomatologici, opponendoli a quelli secondari che tenderebbero a riportare il malato allo stato della malattia naturale; nella emergenza acuta ciò avviene solo in parte in quanto la durata dell’evento risulta circoscritta ad un tempo breve e quindi l’opposizione degli effetti primari può essere risolutiva secondo i “contraria contrariis curantur”; ma sempre in opposizione ai tentativi autonomi, evidenti nei sintomi (reattivi) peculiari del malato, di recuperare la salute (omeostasi). In medicina omeopatica le somministrazioni di rimedi nella cura delle affezioni croniche invece risultano essere molto distanziate nel tempo anche rispetto a quanto avviene nella malattia acuta; in quanto i rimedi sia nello stato acuto che in quello cronico non sono destinati a contenere l’espressione sintomatologica della malattia attraverso gli effetti primari ma a provocare ad arte una reazione secondaria guaritrice ed autonoma dell’organismo attraverso l’azione similare del rimedio specifico, secondo le proprietà emerse dai dati sperimentali, alla sintomatologia peculiare osservata in quel malato!

C.S.F. Hanemann descrive questi effetti

Hahnemann, Organon, § 64:

«Di fronte all’azione primaria delle potenze morbigene artificiali (medicine) sul nostro corpo sano la nostra forza vitale sembra comportarsi (come appare dagli esempi che seguono) solo recettivamente (in egual modo sofferente) e come costretta ad assumere in sé le impressioni della potenza artificiale agente dall’esterno ed a modificare il suo stato. Di poi essa sembra riprendersi e:

a) o creare, di fronte a questa azione primaria assunta in sé, uno stato del tutto contrario (azione contraria), che sta in rapporto con l’energia della forza vitale e con l’intensità dell’impressione primaria (azione primaria) fatta dalla potenza morbigena artificiale (medicina);

b) oppure, quando la natura non può determinare uno stato esattamente contrario all’azione primaria, la forza vitale sembra sforzarsi per prevalere, annullando le alterazioni prodotte in lei dall’esterno (dalla medicina), ristabilendo al loro posto lo stato normale (azione secondaria o azione di guarigione)».

Hahnemann, Organon, § 65:

«Esempi riferentesi ad a) sono familiari a tutti. Una mano tuffata in acqua calda è, sì, dapprima più calda dell’altra non tuffata, ma, estratta dall’acqua calda e ben asciugata, dopo un po’ di tempo, diventa fredda e presto più fredda dell’altra (azione secondaria). Persona, che si riscaldi con esercizi muscolari violenti (azione primaria), viene poi presa da freddo e brividi (azione secondaria). A persona riscaldata da libagione di troppo vino (azione primaria) ogni soffio d’aria diventa il giorno seguente troppo freddo (effetto contrario dell’organismo, azione secondaria). Un braccio immerso un po’ a lungo in acqua freddissima è dapprima molto più pallido e freddo dell’altro, ma, ritirato dall’acqua e asciugato, esso non solo diventa di poi più caldo dell’altro, ma perfino caldissimo, arrossato ed infiammato (azione posteriore o azione secondaria, azione contraria della forza vitale) …».

Uso occasionale del principio di similitudine nella pratica medica convenzionale

In medicina convenzionale sono molti i farmaci che vengono utilizzati e che curano secondo il principio di similitudine (in assenza di una conoscenza sperimentale sull’uomo sano); ovvero attraverso la loro proprietà di stimolare nell’organismo che lo ha assunto un effetto secondario o risposta curativa ad uno stimolo analogico. Oltre alla pratica dei vaccini secondo il paradigma di Jenner approvato da Hahnemann (§ 46 dell’Organon) che previene la malattia attraverso l’immunità che l’organismo genera in risposta (effetto secondario) ad uno stimolo (o effetto primario) specifico ed orientato nell’organismo di un bacillo attenuato o appartenente ad altre specie ma con patogenesi similari.

Ricordiamo di seguito alcune applicazioni del principio di similitudine nella pratica convenzionale:

1. Uso della China nelle febbri malariche. Hahnemann verificò, come molti sanno, con la sperimentazione su se stesso della China in piccole dosi, che la stessa agisce secondo il principio di similitudine.

2. L’uso della nitroglicerina e dei nitrati nell’angina: scoperta nel 1846, fu subito sperimentata dai medici omeopatici statunitensi. Da queste sperimentazioni emersero molti sintomi cardiaci “dolori cardiaci acuti, fitte penetranti al cuore. Scosse al cuore con dolori trafittivi alle mani ed alle braccia, azione cardiaca violenta, pulsazioni in tutto il corpo, attività cardiaca affannosa con oppressione peculiare e polso molto rapido…”. Il primo lavoro allopatico sull’uso dei nitrati risale al 1882. È interessante notare che l’uso dei nitrati avviene per assunzione sublinguale come per l’assunzione dei prodotti omeopatici.

3. L’uso del nitrato d’argento: il nitrato d’argento è noto per la sua azione di tipo caustico ed ustionante e viene usato nella cura delle ustioni. È stato usato per uso topico in diluizione allo 0,5% per curare le ustioni molto estese. Abbassa la temperatura della superficie cutanea e arresta la perdita dei liquidi organici. Un esempio di applicazione ad uso clinico del principio di similitudine omeopatico.

4. L’uso di atropina: l’atropina, estremamente tossica, è stata utilizzata a piccole dosi per la cura delle coliche infantili. Il Dott. Haas scoprì nel 1920 che piccolissime dosi di atropina curavano le coliche infantili, sicuramente prendendo a riferimento le esperienze omeopatiche. La sua scoperta fu riportata nel 1964 sul Time in occasione del suo necrologio. In Medicina Omeopatica Atropa Belladonna è stato uno dei primi rimedi sperimentati (fu usato da Hahnemann con successo nella prevenzione e nella cura della scarlattina) ed ha un vasto campo di applicazione (anche nelle coliche, come osservò nella sua esperienza il Dott. Haas) in dosi omeopatiche se la sintomatologia del malato corrisponde a quella sperimentale di Belladonna.

5. L’uso dell’ergotamina (Secale cornutum – Claviceps purpurea – fungo parassita della segale): utilizzata per la cefalea come anche la caffeina (Coffea cruda) furono sperimentate dallo stesso Hahnemann. L’ergotamina è stata utilizzata anche per ricavare un allucinogeno (LSD), la sua intossicazione provoca senso di ebbrezza e gaiezza. Spesso questi principi attivi vengono combinati insieme farmacologicamente per trattare la cefalea, Cafergot, o anche, nei casi più ribelli, con il metisergide maleato, altro composto dell’ergotamina. La sperimentazione di Hahnemann dimostrò che, tra gli altri sintomi, queste sostanze diluite a rimedi omeopatici producevano un certo tipo di cefalea invalidante. In particolare, la sperimentazione omeopatica di Secale ha dato anche sintomi di alienazione mentale con mania ed impudicizia sino al delirio (ergotismo).

6. L’uso della papaverina: derivato dell’oppio, nella cefalea riferito nel 1978 in una esperienza medica su emicranie di tipo paralizzante. Opium, da cui si ricava la papaverina, sperimentato da Hahnemann, ha prodotto sintomi di una certa cefalea di tipo paralizzante. Anche la codeina (altro derivato dell’oppio) è stata usata con successo nella narcolessia, ovvero nella voglia irresistibile di dormire, da una ricercatrice presso il Medical College of Pennsylvania “con risultati semplicemente fantastici”. Tra i sintomi sperimentali omeopatici di Opium leggiamo: “insonnia con smania affannosa, inquietudini e deliri” oppure “sonnolenza comatosa con russamento e bocca aperta, occhi aperti e convulsi, faccia rossa e gonfia, mascella pendente, perdita di cognizione etc. … sonno incompleto, senza potersi risvegliare” (Jahr). In Medicina Omeopatica Opium viene usato quindi sia per la sonnolenza eccessiva che per l’insonnia. Infatti l’intossicazione di Opium produce un primo effetto o primario che è euforizzante ed un successivo o secondario che porta alla prostrazione e alla paralisi!

7. L’uso del Cisplatino (Platinol): nell’ambito della chemioterapia antitumorale, requisito fondamentale per un farmaco chemioterapico è la selettività di bersaglio. Non si conosce ancora l’esatta modalità con cui l’isomero cis-platino impedisca la riproduzione e provochi il decesso delle cellule. In generale il farmaco agisce sui tumori ovarici e testicolari. In Medicina Omeopatica fu lo stesso Hahnemann a introdurre l’uso del Platinum (Platina) dinamizzato per curare gli stessi sintomi.

8. L’uso della Digitalis purpurea: fu scoperta dal punto di vista medico per gli usi cardiologici dall’inglese William Withering nel 1785, da allora, prima nei decotti, poi come farmaco, le sostanze contenute nella pianta sono state usate come cardiotonico per l’effetto inotropo positivo e cronotropo negativo. Essendo molto tossica, la digitale deve essere somministrata in dosi molto piccole in base alla sensibilità del paziente. Ancora oggi il meccanismo di azione legato alla pompa di membrana cellulare non risulta del tutto chiarito. Hahnemann sperimentò Digitalis purpurea anche a dosi ultramolecolari ed ottenne, tra gli altri, questi sintomi:

1. estrema malinconia con polso lento,

2. palpitazioni o cambiamento del ritmo del cuore ad ogni movimento,

3. forte oppressione al petto con debolezza, si affatica a parlare,

4. sensazione che il cuore si fermi con paura di ogni movimento, grande ansietà,

5. palpitazioni violente ed udibili,

6. polso molto variabile, intermittenza ogni 3, 5, 7 pulsazioni,

7. iposistolia, asistolia, aritmia, bradicardia.

8. L’uso della Botulina: notoriamente nel trattamento dello strabismo sono state usate iniezioni di piccolissime dosi da 1/2000 a 1/4000 di botulina per ridurre lo strabismo. Anche come rilassante di contratture e ptosi palpebrale. Gli effetti della botulina sono infatti paralizzanti. La sperimentazione in Medicina Omeopatica di Botulinum a dosi ultramolecolari ha dato sintomi di ptosi palpebrale e diplopia passeggere. Inoltre, la storia della medicina, come descritto in precedenza, segnala innumerevoli applicazioni del principio di similitudine ottenute in modo empirico per l’intuizione di alcuni medici. Spesso essi affrontarono epidemie con l’uso di sostanze che, se ingerite, provocavano i sintomi caratteristici dell’epidemia stessa; come racconta Ippocrate nel suo trattato sulle epidemie riferendosi a l’Helleboro bianco. Esso curava il colera in analogia alle sue proprietà di provocare sintomi simili a detta affezione.

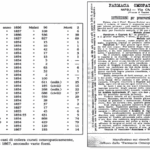

Una ampia documentazione storica sull’uso empirico del principio di similitudine prima di Hahnemann la troviamo nella:

“Esposizione della Dottrina Medica Omeopatica “

Quelle che abbiamo rivisitate sopra rappresentano le sostanze più note che sono usate in medicina convenzionale secondo il principio di similitudine.

In realtà nella storia della medicina l’empirismo ha portato all’uso di farmaci ad uso clinico che si mostrarono efficaci in quanto producevano a loro volta sintomi e condizioni simili a quelli del malato.

Hahnemann, nel ripercorrere la storia della medicina alla luce di una alta capacità di giudizio custodita nel suo bagaglio culturale, si rese conto che, alle volte, i farmaci della “antica scuola”, come chiamava lui l’allopatia, avessero realmente curato definitivamente alcune affezioni ed epidemie regionali con sostanze capaci di produrre una sintomatologia simile.

Infatti, la semplice cura con farmaci ad azione opposta, sintomatologici e palliativi si traduceva o in una recidiva dei sintomi a breve o a lungo termine dopo una apparente guarigione o nella comparsa di nuove manifestazioni come “aggiustamenti” reattivi alle soppressioni operate dal farmaco palliativo, il tutto aumentando l’entropia e quindi la precarietà del sistema biologico, in accordo con il secondo principio della termodinamica dei sistemi aperti.

L’uso involontario e/o occasionale del principio di similitudine in medicina convenzionale e “nell’antica scuola”

Da Ippocrate fino ai nostri tempi

Possiamo ritrovare queste considerazioni, metodologicamente molto, ma molto interessanti, proprio nella “Esposizione della Dottrina Medica Omiopatica di Samuele Hahnemann” versione italiana tradotta da Giuseppe Coen, a partire dalla pag. 26. Hah. scrive1:

«E S E M PI I di guarigioni omiopatiche effettuate involontariamente dai medici dell’antica scuola»2

…

«l’osservazione, il giudizio, e l’esperienza ci fecero scoprire che il migliore, il vero metodo di guarire, consiste all’opposto, nel soddisfare al principio similia similibus curantur. Onde risanare in maniera dolce, pronta e sicura, e durevole, conviene scegliere in qualunque infermità, un rimedio che sia atto a sviluppare da sé stesso una malattia somigliante a quella contro cui è diretta».

…

«In tutti i tempi, quelle infermità che vennero dissipate con prontezza, sicurezza e durata per mezzo di rimedi e che non dovettero questa buona riuscita a qualche accidentale circostanza favorevole, ed all’aver finito il loro corso naturale, oppure finalmente perché le forze del corpo si ristabilirono e poco a poco col mezzo di una medicazione allopatica, ed antipatica (giacché risanare direttamente varia assai dalla strada indiretta) queste infermità, ripeto, cedettero benché il medico non se ne accorgesse ad un rimedio omiopatico, cioè idoneo ad eccitare da se stesso, uno stato morboso analogo a quello che tende a dissipare».

«Si ravvisa anche nelle guarigioni reali ottenute con medicamenti composti, benché gli esempii ne siano molto rari, che il rimedio la cui azione superava quella degli altri, era di natura omeopatica. Ma codesta verità è dimostrata ancor più in alcune circostanze in cui i medici, mancando a quella legge che consente soltanto l’uso di rimedi adattati in forma di ricetta, hanno guarito con prontezza servendosi d’un solo farmaco. Solo si osserva allora con sorpresa, che questo buon esito, fa sempre seguito ad una sostanza medicamentosa atta a produrre una alterazione rassomigliante a quella che affligge l’infermo, benché il medico non sapesse ciò, ed operasse in tal guisa in un momento di oblio dei precetti della sua scuola».

«Egli somministrava intieramente un rimedio opposto a quello che la terapeutica gli avrebbe ordinato di prescrivere, ed in tal guisa soltanto gli infermi risanavano con prontezza».

«Riferirò adesso alcuni esempii di siffatte guarigioni omeopatiche, che trovano una spiegazione chiara, e precisa nella dottrina attuale, riconosciuta, e regnante dell’omeopatia, ma che non si devono considerare come argomenti che la sostengono perché essa non ne ha di mestieri assolutamente».

Di seguito Hahnemann parlerà di queste sostanze, utilizzate empiricamente dai medici che lo avevano preceduto e che avevano guarito i malati in virtù del fatto che dette sostanze a livello tossicologico provocavano sull’uomo sintomi simili a quelli della malattia che andavano a curare secondo le osservazioni empiriche; il tutto secondo uso consolidato dall’esperienza.

Principio di similitudine e farmaci usati con successo prima di Hahnemann

Hahnemann da pag. 27 e successive della sua “Dottrina medica” fa riferimento alla letteratura medica disponibile all’epoca da lui analiticamente consultata soprattutto nella importante biblioteca di Von Quarin; uno dei suoi estimatori e descrive i rimedi usati inavvertitamente secondo il principio di similitudine, di cui aveva letto; a seguire3:

Elleboro bianco, Helleborus o Veratrum album – Veratrum album. White-flowered Veratrum. White Hellebore. N. O. Melanthaceć

(of the Liliaceć)

«Già l’autore del Trattato delle epidemie attribuito ad Ippocrate, parla d’un colera morbo che resisteva a tutti i rimedi, e che fu dissipato usando solamente l’elleboro bianco, che ciò nulla ostante eccita esso pure il colera, come osservarono Forest, Ledel, Raimann e parecchi altri».4

Tabacco, Tabacum – Nicotiana tabacum. Tobacco. N. O. Solanaceć.

«Murray, che tra i molti altri prediligo, e la quotidiana esperienza, indicano le vertigini, le nausee, e l’affanno, fra i sintomi che induce il tabacco; eppure, da cotali fenomeni Diemembroeck si liberò fumando la pipa, quando li pativa in mezzo alle cure che praticava in Olanda alle vittime degli ammorbamenti epidemici».

Amanita Muscaria, Agaricus muscarius – Amanita muscaria. Agaricus muscarius. Fly Agaric. Bug Agaric. Champignon fou. (Europe, Asia, and America; in dry places, especially in dry pine woods.) N. O. Fungi.5

«Gli effetti dannosi che alcuni autori, tra gli altri Georgi attribuiscono all’uso dell’Agaricus Muscarius negli abitanti del Kamchatka e che consistono in tremori, convulsioni, epilessia, divennero benemeriti nelle mani di C. G. Whistling che usò questo fungo con profitto nelle convulsioni accompagnate da tremori, ed in quelle di J.C. Bernardt che lo adoperò con eguale vantaggio in una specie di epilessia».

Olio di Anice, Illicium Anisatum – Star Anise. Chinese Anise. N. O. Magnoliaceæ

«L’osservazione fatta da Murray che l’olio d’Anice mitiga i dolori addominali, e le coliche flatulenti cagionate dai purganti, non ci reca alcuna meraviglia, perché sappiamo che L.P. Albrecht osservò dolori di stomaco prodotti da codesto liquido, e P. Foresto coliche violentissime dipendenti del pari dalla sua azione».

Millefoglie, Millefolium – Achillea millefolium. Yarrow. N. O. Compositæ.

«Se F. Hoffmann vanta il Millefoglie in parecchie emorragie, se G.E. Stahl, Bachwald e Loescke trovarono che tal pianta era vantaggiosa nel flusso emorroidario eccessivo, se Quarin, ed i Compilatori della raccolta di Breslavia parlano di emottisi in tal modo guarite, se finalmente Thomasius, come riferisce Haller, lo usò con profitto nella metrorragia, siffatte guarigioni dipendono senza dubbio dalla proprietà che ha questo vegetabile di promuovere da se stesso il flusso sanguigno, e l’ematuria , come notò G. Hoffmann e specialmente l’epistassi, come provò Bockler».

Uva Ursini, Uva ursi – Arctostaphylos uva-ursi. Bearberry. N. O. Ericaceæ.

«Scovoli fra parecchi altri, risanò col mezzo della Uva Ursina un infermo che emetteva dolorosamente l’urina marciosa, locché non si sarebbe potuto ottenere se codesta pianta non potesse eccitare spontaneamente ardori nell’evacuare quel fluido, facendo uscire anche la renella, come riconobbe Sauvages».

Colchico, Colchicum – Colchicum autumnale. Meadow Saffron. N. O. Melanthaceć of the Liliaceé

«Quando anche le numerose esperienze di Stoerck, Marges, Plauchon, Dumonceao, F.C. Iunker, Schinz, Ehrmann, e di molti altri, non avessero dimostrato che il colchico rimedia ad una particolare forma d’idropisia, si doveva già aspettarsi cotale effetto, conoscendo la sua facoltà di diminuire la secrezione renale, eccitando già nulla ostante continui sforzi d’orinare, e promuovendo l’uscita di pochissima orina di un color rosso vivo, come videro Stoerck, e De Berge. È fuor di dubbio parimenti che la guarigione d’un asma ipocondriaco, effettuata da Goeritz col colchico, e quella d’un asma complicato ad idrotorace, eseguita da Stoerck con la medesima sostanza, dipendono dalla sua facoltà omiopatica di indurre da se stessa l’asma, e la dispnea, effetti che erano stati avverati da De Berge».

Scialappa – Sciarappa. Convolvulus duartinus – Ipomœa bona-nox. Morning Glory. N. O. Convolvulaceæ.

«Muralto notò una cosa di cui si può convincersi ogni giorno, vale a dire che la sciarappa oltre la colica, produce molta inquietudine, e perturbazione. Qualunque medico che conosca le verità omiopatiche troverà dunque naturale assai, che da codesta sua azione derivi quella che gli viene a buon diritto attribuita da G.W. Wedel di calmare cioè di frequenza i ponzi che tormentano, e fanno gridare i fanciulli, e procurar loro, quindi un sonno tranquillo».

Sena. Senna – The leaflets of several species of Cassia: C. obovata, Alexandrian Senna, is the principal. N. O. Leguminosæ.

«Si sa, come sufficientemente lo indicarono Murray, Hillary, e Spielmann, che le foglie di sena6 eccitano le coliche, e che producono inoltre secondo G. Hoffmann, flati ed agitazioni nel sangue, conseguenza ordinaria della vigilia. E per questa virtù omiopatica naturale della sena che Detharding poté guarire usandola, alcune coliche violente, e liberare gli infermi dalle notturne inquietudini».

Dittamo. Dictamnus – Fraxinella. Dictamnus fraxinella. N. O. Rutaceæ.

«Stoerck, che era tanto sagace, quasi comprese l’inconveniente che egli trovava nel dittamo di eccitare qualche volta un flusso mucoso della vagina che senza dubbio derivava dalla stessa causa per cui siffatta radice servì spesse fiate a sopprimere una cronica leucorrea».

Clematide. Clematis erecta – Upright Virgin’s Bower. Flammula Jovis. N. O. Ranunculaceæ

«Lo stesso autore (Stoerck, nda) sarebbe parimenti rimasto sorpreso di togliere una specie di esantema cronico universale, umido, fagedenico, e psorico col mezzo della clematide dopo avere egli stesso riconosciuto che tal pianta può sviluppar una fioritura erpetica a tutto il corpo».

Eufrasia. Euphrasia. Euphrasia officinalis. Eye-bright. N. O. Scrophulariaceæ

«Se l’eufrasia guarì, secondo Murray la cispa degli occhi, ed una particolar forma di oftalmia, come potè giungere a cotale scopo se non perché Lobel osservò ch’essa può eccitare una specie di infiammazione agli occhi? ».

In conclusione:

Hahnemann riporta ancora decine di altri esempi di queste guarigioni e di sostanze per dimostrare quanto, medici onesti ed attenti al malato, abbiano nei secoli, ancor prima dell’omeopatia e già con Ippocrate, applicato il principio di similitudine, empiricamente, prescrivendo sostanze singole e basandosi sulla osservazione e sui risultati evidenti; piuttosto che delegare l’arte medica a formule generiche di composti, indicati sul nome della malattia, piuttosto che sui sintomi della sofferenza reale del malato.In conclusione:

Hahnemann riporta ancora decine di altri esempi di queste guarigioni e di sostanze per dimostrare quanto, medici onesti ed attenti al malato, abbiano nei secoli, ancor prima dell’omeopatia e già con Ippocrate, applicato il principio di similitudine, empiricamente, prescrivendo sostanze singole e basandosi sulla osservazione e sui risultati evidenti; piuttosto che delegare l’arte medica a formule generiche di composti, indicati sul nome della malattia, piuttosto che sui sintomi della sofferenza reale del malato.

Alcuni contenuti dell’articolo sono ricavati e/o integrati da: La gestione tecnico-professionale della farmacia, Ettore Novellino, Vincenzo Iadevaia, (volume primo e secondo) capitolo 31 “La Medicina Omeopatica” di Carlo Melodia, Edito da Punto Effe Srl, Realizzazione redazionale e grafica Punto Effe Srl. – finito di stampare nel mese di aprile 2012 da Grafteam Srl – Nuvolera (BS).

- Di seguito riporterò tra virgolette alcuni passi della traduzione del testo originario con il linguaggio dell’epoca che non ho modificato! I nomi delle sostanze descritte sono seguiti da quelli dei rimedi omeopatici commercializzati e dalla nomenclatura binomia che troviamo nella MM di Clarcke se riferiti ai vegetali.

- Il fatto interessante è che Hahnemann, naturalmente, in questa sua esposizione cita fatti storici e nomi di medici che non erano omeopatici ma medici della “antica scuola” che operavano a loro insaputa secondo la metodologia omeopatica!

- Il primo nome è quello comune della sostanza e che Hahnemann cita nel suo libro; il secondo che ho aggiunto è quello di uso omeopatico come troviamo nelle Materie Mediche.

- Nel “tema del giorno” dedicato al colera troveremo Veratrum album tra i rimedi indicati sulla locandina di Hering che abbiamo esposto; ci sono indicati anche i sintomi.

- Amanita Muscaria o Agaricus Muscarius, dalla nomenclatura binomia usata da Georgi, è un fungo altamente tossico anche se assunto in piccole quantità per la presenza di muscarina. Questa sostanza ha una azione neurologica e provoca i sintomi descritti da Hahnemann.

- Vale la pena di ricordare che le foglie di Senna vengono utilizzate in fitoterapia per la stitichezza in quanto la loro assunzione provoca la reazione contraria ovvero flatulenza e motilità dell’intestino e la desiderata evacuazione; perlomeno all’inizio. Questo è il classico esempio di azione primaria che necessita di una costante ripetizione per il rigetto naturale, feedback, della nostra omeostasi. Infatti, questo tipo di pazienti dopo qualche tempo renderanno con l’assunzione di Senna l’intestino atonico come reazione agli stimoli primari-contrari in accordo con il secondo principio della termodinamica. In parole più semplici si creerà una assuefazione come avviene nei bevitori di caffè! Lo stesso tipo di assuefazione avviene assumendo antidolorifici e ansiolitici.