BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIV • Numero 54 • Giugno 2025

Perché le rocce cadono? Domanda dal Sapiens ad oggi

In linea di massima, penso di non prevaricare nel sostenere che vi sia un accordo tra le molteplicità di popolazioni umane sparse sul nostro pianeta, a proposito dell’Homo sapiens. Riguardo l’uomo sapiente, definizione tassonomica dell’essere umano moderno, siamo convinti che tragga impulso ad agire da desideri, consci e inconsci, da un’addestrata attività di immaginazione e di simulazione. Inoltre, si forma idee, nonché concetti, e, per di più, raffigurazioni del mondo e di se stesso. Per questo adopera una parte del suo tempo e dei suoi diversi strati di pensiero a porsi domande e a sviluppare una coscienza. L’uomo, innanzitutto il filosofo della scienza, s’interroga su quasi tutto, perfino su come mai una pietra cade verso il basso. E, quando i gruppi sociali iniziano a condividere l’individuazione di un fenomeno, allora circolano, idee, ipotesi, teorie, dottrine e sistemi.

In quest’argomentazione partiremo dall’interrogarci sul perché le rocce (o le pietre) cadono, domanda che ci permetterà di esplorare la cosiddetta teoria dei campi per approdare ad una riflessione che vede il nostro repertorio di campi di desideri come qualcosa che supera di molto le semplici pulsioni di sopravvivenza e riproduzione a cui modelli biologi semplicistici ci avevano vincolato.

Una nuova teoria in fisica, la teoria dei campi1 sostiene che campi invisibili guidano tutte le cose orientate a uno scopo nell’Universo, dalle rocce che cadono alle tartarughe in viaggio. Sotto quest’aspetto, Daniel W. McShea, professore di biologia alla Duke University, Durham, North Carolina, e Robert N. Brandon, docente presso la Facoltà di Agraria e Scienze della Vita della Cornell University, Ithaca, New York, nel loro libro del 2020 The Missing Two-Thirds of Evolutionary Theory,2 cercano di rendere questa teoria accessibile al pubblico non esperto, allargando il suo significato anche all’ambito della biologia e della stessa esistenza umana in società. Non ho resistito alla tentazione di riprendere la domanda iniziale del loro saggio divulgativo Elusive but everywhere, apparso il 4 di novembre scorso3 Perché le rocce cadono? Come titolo dell’introduzione di questa breve esposizione. Stando alla storia della fisica, prima che Isaac Newton introducesse la sua rivoluzionaria legge di gravità nel 1687, molti scienziati naturali e filosofi pensavano che le rocce cadessero perché la caduta era una parte essenziale della loro natura. Per Aristotele, cascare a terra era una proprietà intrinseca delle rocce. Lo stesso principio di proprietà intrinseca, sosteneva, spiegava perfino perché cose come le ghiande crescevano fino a diventare querce. Secondo questa spiegazione, ogni oggetto fisico nell’Universo, dalle rocce alle persone, si muoveva e cambiava posizione perché aveva uno scopo o un obiettivo interno.

La scienza moderna, però, ha rifiutato questo modo di pensare cosiddetto teleologico. Nel XVII e XVIII secolo, scienziati e filosofi avrebbero iniziato a scalfire la nozione di cause intrinseche, apparentemente inquietante, di Aristotele, inquietante perché suggeriva che rocce e creature fossero guidate da qualcosa di non interamente materiale. Per coloro che rifiutavano queste spiegazioni aristoteliche, come Thomas Hobbes e René Descartes, gli organismi erano semplicemente macchine complesse animate da mecca- nismi. “La vita non è altro che un movimento di arti”, scrisse Hobbes nel suo Leviatano (1651). “Perché cos’è il cuore, se non una molla; e i nervi, se non tante corde; e le giunture, se non tante ruote, che danno movimento a tutto il corpo”. Il cuore, nella visione meccanicistica inaugurata da Descartes non avrebbe lo scopo di far circolare il sangue. Sarebbe solo una molla come tutte le altre. Per molti pensatori dell’epoca, questa visione aveva dei veri benefici esplicativi perché sapevano qualcosa su come funzionavano le macchine, incluso come ripararle. Fu in questo ambiente intellettuale che Newton sviluppò una potente visione meccanica del mondo, basata sulla sua scoperta dei campi gravitazionali. In un universo newtoniano, lo scopo interno non fa cadere le rocce. Cadono e basta, seguendo una legge della natura.

Meccanicismo teleologico

Le spiegazioni meccanicistiche, tuttavia, sostengono Daniel McShea e Robert Brandon, avrebbero faticato a chiarire come si sviluppa la vita. In effetti, sotto quest’aspetto, la loro domanda ai meccanicisti è sempre consistito in come fa un seme d’erba a diventare un filo d’erba, di fronte alle infinite perturbazioni del suo ambiente. Molto tempo dopo larivoluzione meccanicistica, il filosofo Immanuel Kant affrontò l’ostinato problema della teleologia e si disperò. Nel 1790, scrisse nella Critica del giudizio che – come comunemente parafrasato – “non ci sarà mai un Newton per un filo d’erba”. Meno di un secolo dopo, con la pubblicazione di Sull’origine delle specie (1859), Charles Darwin sembrò risolvere il problema della teleologia biologica. Le idee di Darwin sulla selezione naturale sembravano spiegare come gli organismi, dai semi d’erba ai pipistrelli, fossero in grado di perseguire obiettivi. Il processo di direzione erala va- riazione cieca e la conservazione selettiva di varianti fa- vorevoli. I pipistrelli che cercavano le falene e avevano una capacità sempre migliore di seguirle e catturarle erano fa- voriti rispetto a quelli che erano meno orientati agli obietti- vi e, quindi, avevano capacità inferiori. Sebbene laselezione naturale sembrasse illuminare ciò che Cartesio, Hobbes e Kant non erano riusciti a fare, la teoria di Darwin risponde- va solo a metà del problema della teleologia. La selezione spiegava da dove provengono i sistemi teleologici, come i pipistrelli che cercano le falene, ma non rispondeva a come trovano i loro obiettivi.

Quindi, stando a McShea e Brandon,4 nella teoria di Darwin mancava una spiegazione riguardo a come facciano le entità orientate ad un obiettivo, a fare questo momento per momento. Davvero, chiunque di noi potrebbe domandarsi come fa una ghianda a cercare la sua forma adulta. Oppure, come fa un siluro5 a trovare il suo bersaglio? In effetti, come puntualizzano McShea e Brandon6 tutto il pensiero meccanicistico fa fatica a rispondere a queste domande. Da una prospettiva meccanica, effettivamente, questi sistemi sembrano stranamente orientati al futuro. Una tartaruga marina, a centinaia di miglia dalla costa, può trovare la spiaggia in cui è nata, un luogo che si trova nel suo futuro. Un embrione in via di sviluppo, senza alcun pensiero del futuro, costruisce tessuti e organi di cui non avrà bisogno fino a molto più tardi nella vita. Ed entrambi fanno queste cose in modo persistente: portata fuori rotta da una forte corrente, la tartaruga marina trova regolarmente una traiettoria di ritorno verso la sua spiaggia natale. Nonostante gli errori nella divisione cellulare e nell’espressione genica, un embrione è in grado di apportare correzioni mentre cresce nella sua forma adulta. Chiaramente, ci chiediamo ma – com’è possibile quest’orientamento al futuro?

Il pensiero meccanicistico non è riuscito a risolvere questo problema teleologico, come puntualizzano McShea e Brandon.7 Di fatto, questa visione domina fino da allora il pensiero scientifico. Oggi, invochiamo il meccanismo teleologico8 per spiegare quasi tutto, perfino il comportamento umano orientato a un obiettivo. Per spiegare la crescita di una ghianda, guardiamo i meccanismi nei suoi geni. Per spiegare i viaggi oceanici di una tartaruga marina, guardiamo i meccanismi nel suo cervello. E per definire i nostri pensieri e le nostre decisioni, ci concentriamo sui percorsi neurali e sulla chimica del cervello per spiegare il processo decisionale. Nel paradigma scientifico odierno, spieghiamo il comportamento in termini di esigenze evolutive, come la sopravvivenza o il successo riproduttivo. Con una tale euristica siamo riusciti addirittura a pensare ai nostri geni come a progetti. Per alcuni pensatori del XX secolo, come lo psicologo Burrhus Frederic Skinner, il cervello umano sarebbe puramente meccanicistico. Skinner addirittura negava che le persone avessero obiettivi. Più di recente, come accennano McShea e Brandon, il neurobiologo e primatologo Robert Sapolsky,9 con sede alla Stanford University, ed altri, hanno dipinto un quadro meccanicistico di noi, umani, che respingerebbe l’idea del libero arbitrio.

Malgrado secoli di rifiuto, la teleologia non è stata bandita e tuttavia, come indicano McShea e Brandon,10 la maggior parte di noi, umani, ha ancora la radicata intuizione che nel nostro pensiero e nelle nostre azioni ci sia qualcosa di più di semplici meccanismi. In generale, per noi umani, la sensazione di essere innamorati non sarebbe solo il risultato meccanico della neurochimica. Noi, vogliamo, in ogni modo, credere che tale percezione sia guidata dai nostri desideri e dalle nostre intenzioni consce e ragionevoli. Alcuni di noi, come segnalano McShea e Brandon,11 soprattutto se mossi da impulsi religiosi o spirituali, possono persino vedere obiettivi nell’universo più ampio: “Sono qui per uno scopo”, potresti pensare tra te e te. Per molti di noi umani, anche secolarizzati, un mondo soltanto meccanicistico ci sembra insufficiente.

Pure al di là delle nostre intuizioni umane sulla teleologia, ci sono innumerevoli aree della scienza in cui le spiegazioni teleologiche sono normalmente utilizzate, anche senza alcun riconoscimento esplicito di esse, come individuano gli studiosi McShea e Brandon.12 A tale proposito, richiamano al pubblico interessato a considerare il dibattito su quali parti di un genoma siano funzionali (vale a dire, svolgono ruoli che sono utili per un organismo) e quali siano non funzionali (vale adire, inutili resti dell’evoluzione). L’idea stessa che un gene possa essere funzionale o non funzionale implica che certi geni mirino a certi risultati o abbiano certi scopi per l’organismo, mentre altri non avrebbero fini e sarebbero soltanto spazzatura senza scopo. Quindi, anche al di là delle nostre comuni intuizioni umane, la teleologia è così profondamente intrecciata con la scienza che non ce ne libereremo tanto presto, sostengono McShea e Brandon.

Quindi, dall’euristica disponibile in materia, sembra che il paradigma scientifico dominante abbia solo due modi per spiegare i fenomeni fisici e biologici. La teleologia o il meccanicismo. Entrambe visioni risultano problematiche. Entrambe sono inadeguate. Riconoscendo questo problema, stando a McShea e Brandon,13 filosofi della biologia ed altri studiosi, negli ultimi decenni, hanno lottato per trovare un’alternativa, con la buona notizia che, a parer loro, è stata trovata una possibilità. Una terza via che concilia il pensiero aristotelico sull’orientamento all’obiettivo con la visione meccanicistica di un universo newtoniano. Questa alternativa spiega l’apparente ricerca di tutte le entità orientate all’obiettivo, dalle ghiande in via di sviluppo e dalle tartarughe marine in migrazione alle auto a guida autonoma e alle intenzioni umane. Questa ipotesi propone che un’architettura nascosta colleghi queste entità a qualcosa di più vasto. Essa spiega persino la caduta di massi. Si tratta della teoria del come funzione la posizione nello spazio e nel tempo, oppure, nel caso relativistico, nello spazio-tempo. Le teorie di campo si occupano, allora, di quei sistemi fisici il cui stato sia descritto assegnando il valore di una o più grandezze, dette campi, in ciascun punto dello spazio, trattati come sistemi con infiniti gradi di libertà. La teoria risultante può essere classica o quantistica. In fisica moderna, stando a John Gribbin,14 i campi più studiati sarebbero quelli relativi alle interazioni fondamentali.

La teoria dei campi in biologia: persistenza e plasticità

La nozione dei campi sarebbe stata originariamente sviluppata da fisici come Newton, Michael Faraday, Richard Feynman ed altri. In fisica, il concetto sarebbe stato utilizzato per spiegare la gravità, l’elettromagnetismo e le interazioni delle particelle nella teoria quantistica, come segnalano McShea e Brandon.15 Ma i campi sarebbero stati utilizzati anche in biologia per spiegare lo sviluppo degli esseri viventi. A metà del XX secolo, il biologo Paul Alfred Weiss,16 raccontano McShea e Brandon, propose che, all’interno di un embrione, grandi campi morfogenetici dirigessero il comportamento delle cellule al loro interno. Insieme, questi pionieri della fisica e della biologia avrebbero mostrato come gli oggetti nell’Universo possano essere diretti da strutture esterne spesso invisibili e su larga scala. La versione della teoria dei campi di McShea e Brandon prende questo come punto di partenza. Di conseguenza, la domanda pertinente al riguardo è – cosa, per l’appunto, fanno i campi? Come ci danno la direzionalità verso un obiettivo? Ma per rispondere a questa domanda, stando a McShea e Brandon,17 dobbiamo sapere più cose su cosa significhi cercare un obiettivo. Sotto quest’aspetto, McShea e Brandon, riferiscono che due pensatori della metà del XX secolo, il biologo Gerd Sommerhoff18 e il filosofo della scienza Ernest Nagel,19 avrebbero entrambi fatto una semplice osservazione sugli oggetti diretti a un obiettivo: tutti mostrano lo stesso schema di deviazione e correzione.20 La loro ipotesi sarebbe che quando deviano, inevitabilmente, dalla traiettoria giusta, dal percorso giusto verso un obiettivo, questi oggetti si correggerebbero e si dirigerebbero di nuovo verso il loro obiettivo.21 Da un punto di vista sperimentale, ad esempio, un embrione di topo può essere diviso a metà in una fase iniziale e ciascuna metà ricrescerà in un topo completamente formato. In linea di principio, anche una persona che esce per comprare qualcosa può essere distratta da un’altra commissione, ma in seguito si dirige di nuovo verso il negozio che deve raggiungere per l’acquisto. Sommerhoff e Ernest Nagel l’hanno chiamata capacità di riprendersi dalle perturbazioni persistenti.

Il secondo comportamento caratteristico delle entità orientate a un obiettivo, stando alla teoria di Sommerhoff e Ernest Nagel, è la plasticità, la capacità di trovare una traiettoria verso un obiettivo da una vasta gamma di punti di partenza. Una tartaruga marina che cerca la spiaggia della Florida dove è nata può iniziare il suo viaggio da qualsiasi punto all’interno di un’ampia area, che si estende per centinaia di miglia. Un’auto a guida autonoma può trovare la sua destinazione da quasi ogni luogo. Dunque, dalle descrizioni di Sommerhoff e Nagel interpretate da McShea e Brandon, persistenza e plasticità sono le caratteristiche comuni che tutte le entità orientate a un obiettivo sembrano condividere. Questo manifesta il problema centrale della teleologia: come fanno le entità orientate a un obiettivo a trovare in modo persistente e plastico la loro strada verso un obiettivo che si trova solo nel loro futuro? Come fanno a sapere quale direzione prendere, insistono a chiedersi McShea e Brandon. Dopotutto, dalla nostra logica convenzionale il futuro non potrebbe dirigere il passato. Per cui, a questo punto dell’argomentazione bisogna chiedersi, come propongono McShea e Brandon, – che tipo di strana catena causale sarebbe all’opera qui? Questi campi non sono metaforici.Sono reali e fisici.22

La risposta, suggeriscono, implica distogliere lo sguardo dalle entità dirette a un obiettivo e considerare, invece, ciò che le circonda.23 Dal punto divista di McShea e Brandon, persistenza e plasticità sono effettivamente possibili perché le entità dirette a un obiettivo, dalle tartarughe alle auto a guida autonoma, si muovono e cambiano all’interno di un campo più ampio che le avvolge e le dirige.24 Le tartarughe marine, ad esempio, sono avvolte dal campo magnetico terrestre e possono usare questo campo per trovare la spiaggia in cui sono nate. Secondo la teoria dei campi, come limitatamente sviluppata in quest’argomentazione, per compiere questo viaggio, non si affidano a meccanismi complessi nel loro cervello, ma addirittura a un campo più ampio che, dal punto di vista di una tartaruga, appare ovunque. Se una corrente porta una tartaruga fuori rotta, il campo è lì per indirizzarla di nuovo verso la spiaggia giusta. Lo stesso vale per le auto a guida autonoma. Ogni auto sarebbe immersa in un campo a microonde emanate da schiere di vettori di torri cellulari vicine e può usare quel campo per localizzare la sua destinazione da qualsiasi punto entro il raggio di quelle torri. Se costretta a fare una deviazione, il campo a microonde indirizza l’auto verso la sua destinazione. A questo punto della discussione, la proposta di McShea e Brandon è che i campi dirigano l’azione di tutte le entità dirette aun obiettivo. In altre parole, la direzionalità verso l’obiettivo è da interpretarsi come il risultato di una particolare architettura, una particolare disposizione di grandi campi che contengono e guidano entità più piccole. Da questa prospettiva, persistenza e plasticità si rendono possibili solo perché un campo è presente ovunque un’entità vaghi.

Nella teoria dei campi, i campi sono definiti anche in termini di ciò che il biologo Michael Levin25 chiama non-località, ipotizzando che ci siano strutture la cui influenza si estende su un’ampia area, non localizzata in un punto. In effetti, Levin26 segnala, il campo magnetico terrestre è presente non solo localmente, dove la tartaruga marina si trova in un momento, ma ovunque la tartaruga potrebbe accidentalmente vagare. La comprensione dei campi raggiunta è ancora più ampia e include campi atmosferici che dirigono la formazione di uragani, campi ecologici che dirigono la migrazione di mandrie di animali e campi sociali che, in una certa misura, guidano i nostri desideri e le nostre intenzioni. Questi campi non sarebbero metaforici. Sarebbero reali e fisici. Infatti, possono, come sostengono McShea e Brandon, essere rilevati,misurati e persino manipolati da un punto di vista sperimentale.

Oggi, in ogni caso, la risposta scientifica standard su come funzionano le entità orientate a un obiettivo implica ancora l’indicazione di meccanismi interni, seguendo la tradizione che può essere fatta risalire a Cartesio, Hobbes e Newton. Per sottolineare la complessità della questione, loro si chiedono, ad esempio, come potrebbero spiegare il modo in cui un siluro, proiettile a propulsione progettato a detonare a contatto o a prossimità di un obiettivo (classico dispositivo meccanico orientato ad un obiettivo) faccia a individuare il suo bersaglio? Per McShea e Brandon, la maggior parte delle spiegazioni si orienta verso meccanismi di feedback interni al dispositivo. Questo è esattamente ciò che fecero i cibernetici a metà del XX secolo, come il medico Arturo Rosenblueth. Essi sostenevano che un siluro a ricerca di bersaglio utilizza meccanismi di feedback per orientarsi, rilevando il suono della nave bersaglio e rispondendo quando il suono svanisce girandosi nella direzione in cui è più forte.In modo simile, i meccanismi interni sono utilizzati anche dai biologi contemporanei per spiegare il comportamento orientato a un obiettivo degli organismi.

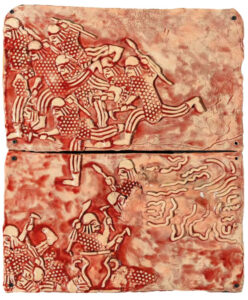

Un’altra modalità dei teorici dei campi, campi che dirigono l’azione di tutte le entità diretta ad un obiettivo, è ad esempio, quella di considerare uno scarabeo stercorario. Quando entra in un mucchio di letame, uno scarabeo scolpisce parte dello sterco in una palla. Per sfuggire ai rivali che potrebbero rubare la palla, lo scarabeo ci sta sopra e la fa rotolare via dal mucchio in linea retta. Se si allontana da un percorso rettilineo, lo scarabeo rischia di tornare, accidentalmente, al mucchio, dove incontrerebbe di nuovo la concorrenza. Studi anatomici hanno rivelato che un meccanismo complesso nel cervello dello scarabeo è coinvolto nel guidare i suoi movimenti. Da questa prospettiva, il comportamento orientato a un obiettivo dello scarabeo stercorario, ovvero muoversi in linea retta lontano dal mucchio, può essere completamente spiegato da un meccanismo nascosto nel suo cervello. Tali approcci meccanicistici hanno dominato il pensiero contemporaneo sulla orientazione ad un obiettivo. Ma perché non pensare di immaginare la Via Lattea come un “campo di luce” che lo scarabeo può usare per orientare i suoi movimenti?

Il potere esplicativo della tradizione meccanicistica rimane ancora innegabile. Ma, si noti che queste spiegazioni dei fenomeni teleologici sono incomplete. Ad esempio, i meccanismi di feedback all’interno di un siluro alla ricerca non hanno informazioni sulla posizione della nave bersaglio. Tali informazioni si trovano presenti solo esternamente, nel “campo sonoro” generato dalla nave bersaglio. E i meccanismi all’interno del cervello di uno scarabeo, contrario al meccanicismo teologico, non avrebbero, di per sé, informazioni sul fatto che lo scarabeo si stia muovendo in linea retta. Invece, gli scarabei che rotolano le loro palle lontano dai mucchi di letame sono guidati da qualcosa che non è solo esterno ma lontano anni luce: la galassia della Via Lattea, suggeriscono McShea e Brandon.27 L’immagine della Via Lattea è un “campo di luce”, che lo scarabeo può usare per orientare i suoi movimenti. I meccanismi cerebrali dello scarabeo sono parti critiche della catena causale, ma da soli non riuscirebbero a distinguere una linea retta da una leggermente curva. Perciò i nostri studiosi, quando si tratta di spiegare gli “obiettivi”, l’approccio meccanicistico ha una seria limitazione.

I meccanismi sono ancora importanti, stando a McShea e Brandon, perché consentono di articolare una spiegazione su come le entità orientate ad un obiettivo si muovano e cambino, e come eseguono le decisioni. Ma i meccanismi interni visti isolatamente non hanno informazioni sugli obiettivi esterni. Perciò non possono spiegare completamente come un’entità possa muoversi in modo persistente verso il suo obiettivo, anche dopo che ha deviato. Per MacShea e Brandon e altri del loro stesso orientamento teorico, i meccanismi si limitano a rispondere ed eseguire; i campi invece guidano e dirigono. E già questo è un utile compromesso metodologico.

Per continuare a documentare che i meccanismi si limitano a rispondere ed eseguire mentre i campi guidano e dirigono, finora sono stati pressi inconsiderazione esempi relativamente semplici. Per MacShea e Brandon un caso più impegnativo per la teoria dei campi riguarda lo sviluppo degli embrioni.28 A quanto pare, gli embrioni cercano la loro forma adulta guidati da geni interni, non da un campo esterno. Pensate al moscerino della frutta, Drosophila melanogaster, uno degli animali più studiati nella ricerca scientifica. La madre moscerino della frutta guida lo sviluppo precoce deisuoi embrioni in crescita, ma presto il processo sembra procedere quasi autonomamente, poiché l’embrione si suddivide in segmenti e poi in regioni del corpo, con arti, bocca e altre parti che si formano in seguito. Ma come fa questo l’embrione? Stando a McShea e Brandon, nessuna informazione sull’architettura complessiva di queste parti del corpo è presente nelle cellule e nei tessuti delle parti stesse, o nei geni di ciascun organismo. Ancora una volta, la risposta richiede di guardare all’esterno.29

Infatti, la guida attua dall’esterno, ma non nel modo in cui potresti pensare, ci avvertono i nostri teorici. Non è solo esterna all’intero embrione, ma esterna a ogni parte del corpo. La guida deriva da campi morfogenetici30 che sono creati dall’embrione stesso. Nella teoria dei campi sono questi campi esterni a fornire alle cellule in essi contenute una guida su cosa fare: dove muoversi, cosa secernere, quando dividersi.31 Questi campi sono composti da molecole, prodotte da geni in profondità all’interno delle cellule di un embrione, ma i geni non sono la fonte della guida. Sono solo fabbriche. E le molecole che producono si combinano per produrre un campo chimico attorno alle parti del corpo in crescita, dirigendone il comportamento. È qui che la nozio- ne di interno ed esterno diventa più complicata in questa teoria.32 Questo campo è all’interno dell’embrione, ovviamente, ma è presente su un’ampia area, all’esterno delle cellule e dei tessuti bersaglio, onnipresente e pronto a correggerli quando, inevitabilmente, deviano.

Ancora, McShea e Brandon, insistendo nel chiarificare la loro interpretazione suggeriscono di prendere in considerazione una domanda che lascia ancora perplessi i biologi. Perché le nostre braccia sono più o meno della stessa lunghezza? I geni all’interno delle cellule di un braccio sinistro in via di sviluppo non hanno, di per sé, alcuna informazione sulla lunghezza del braccio destro in via di sviluppo. Ciò significa che, a meno che non siano strettamente controllate, le cellule di un braccio potrebbero dividersi un po’ più velocemente di quelle dell’altro. Tuttavia, questo tipo di variazione si verifica continuamente nello sviluppo degli organismi. Se tale variazione è possibile, allora come fanno le nostre braccia a crescere fino a raggiungere la stessa lunghezza? La risposta non è ancora nota. Una forte possibilità è che esista un campo, biochimico o persino elettrico, che è in contatto con entrambe le braccia, comprendendo le cellule di ciascuno. Tale campo può guidare, costantemente, il processo di crescita verso braccia della stessa lunghezza. A ogni livello, i campi più grandi dirigono le entità più piccole contenute al loro interno.

Ovviamente, la spiegazione semplificata di cui sopra non riesce a chiarire appieno la complessità dei campi nei sistemi orientati agli obiettivi. Negli embrioni, ci sarebbero più campi alla scala dell’intero organismo in via di sviluppo che dirigono vari meccanismi a livello di tessuto al loro interno. A loro volta, quei tessuti possono anche agire come campi, dirigendo le cellule al loro interno. E queste cellule a loro volta possono ugualmente agire come campi, dirigendo vari meccanismi a livello di molecola al loro interno, e così via. Nei sistemi più complessi, chiariscono MacShea e Brandon,33 più livelli di entità sono annidati all’interno di più campi. Questo telescopio di livelli si estende anche verso l’alto. Interi organismi si trovano annidati all’interno di campi ecologici locali, che a loro volta sono annidati all’interno di ecologie più grandi, e così via. Ciò che conta in queste relazioni, ciò che rende possibile l’orientamento agli obiettivi, sono le relazioni spaziali tra le entità annidate. A ogni livello, i campi grandi dirigono le entità più piccole contenute al loro interno.

L’elefante teleologico nella stanza

A questo punto, concedono MacShea e Brandon,34 alcuni potrebbero aver notato l’elefante teleologico nella stanza. Effettivamente, la loro teoria sembra suggerire che Aristotele aveva ragione a pensare che le rocce che cadono intendono cadere perché hanno un obiettivo o uno scopo che le spinge a scendere. Dopo tutto, secondo la teoria dei campi, una roccia che cade è un’entità costantemente guidata verso il basso da un campo esterno (gravitazionale). E se la teleologia non richiede altro che un campo che dirige un’entità contenuta, allora la teoria dei campi suggerisce che una roccia che cade è davvero teleologica. Praticamente per tutto il pensiero contemporaneo sulla teleologia, questa costituisce una conclusione scandalosa.

Sotto quest’aspetto MacShea e Brandon hanno due osservazioni da considerare. Innanzitutto, non tutti i casi di orientamento all’obiettivo sono uguali. Una roccia che cade è tra le entità teleologiche più semplici immaginabili. È minimamente, trascurabilmente, orientata all’obiettivo. Le intenzioni e gli scopi umani sono tra i più complessi. Al riguardo, con la teoria dei campi, sostengono MacShea e Brandon, il pensiero storico e moderno concernente la teleologia ha commesso un errore. A questo proposito, loro segnalano che gran parte di tale pensiero presuppone che la teleologia debba essere binaria, che le cose siano o orientate all’obiettivo o non lo siano. Invece, MacShea e Brandon suggeriscono, che dovremmo abituarci a considerare la teleologia come qualcosa che si presenta in gradi. In secondo luogo, ci fanno osservare che, nella loro euristica, consentire a una roccia che cade di essere, in qualche modo, teleologica ha l’effetto di avvicinare le scienze della vita e le scienze fisiche, e loro pensano che questo avvicinamento sia una buona cosa. A parer loro, però, la stessa nozione di una divisione tra di loro, con le scienze della vita che consentono la teleologia, mentre le scienze fisiche no, sembra implicare che ci sia qualcosa nelle scienze della vita che non riesce a essere concettualizzato come puramente fisico. MacShea e Brandon, considerano, in ogni modo, che quest’impostazione sia un errore.

Nella loro interpretazione,35 ciò che rende unica la teoria dei campi è che sarebbe l’unica spiegazione moderna della direzionalità dell’obiettivo che colloca la fonte della direzionalità dell’obiettivo al di fuori dell’entità direzionale dell’obiettivo. La maggior parte delle altre teorie moderne sono meccanicistiche e, anche quelle che non lo sono, puntano comunque a processi interni o all’organizzazione interna, che, a parere di MacShea e Brandon, non possono avere le informazioni necessarie per dirigere.36

Sebbene, nell’euristica in materia, nell’opinione loro, non si conoscano approcci simili alla teleologia, la teoria dei campi non è, comunque, nata dal nulla. Essa ha radici profonde nel lavoro di coloro che studiano le proprietà dei sistemi gerarchici annidati. Questi studi risalgono a quasi un secolo fa e includono ricerche di scienziati sociali (come Herbert Simon), psicologi (dello spessore di Donald Campbell), biologi (quale Stanley Salthe) e filosofi (come James Feibleman, Ernest Nagel e William Wimsatt). Sebbene non tutti questi pensatori siano direttamente interessati alla direzione degli obiettivi, essi esplorano i modi in cui le cose grandi possono influenzare le piccole cose annidate al loro interno, dalle società che influenzano gli individui alle ecologie che influenzano le specie. Una tale ricerca, se fosse stata sviluppata, avrebbe contribuito a spiegare la natura della causalità gerarchica così come i totali influenzano le loro parti.

Teoria dei campi: i desideri e le intenzioni umane

Infine, per completare la loro argomentazione, MacShea e Brandon si rivolgono all’applicazione più speculativa della teoria dei campi: i desideri e le intenzioni umane.37 Se la loro teoria abbia ragione, per MacShea e Brandon, allora cose come la cultura e la psicologia umana, insieme a tutti i fenomeni diretti agli obiettivi, implicano ugualmente la direzione da parte dei campi.38 Ciò significherebbe che deve esserci una struttura gerarchica nel desiderio umano. Questa struttura sembra esistere. Guardando verso il basso, le nostre cellule e i nostri tessuti sembrano avere la stessa struttura annidata di altri organismi multicellulari. Guardando verso l’alto, risultiamo essere individui annidati e diretti da piccole ecologie sociali (matrimoni, famiglie, gruppi di amici, ecc.), che a loro volta sono annidati e diretti da quelle più grandi (entità economiche, politiche e culturali), e così via. Questa è una spiegazione molto semplificata; anche all’interno degli organismi, la complessità dell’annidamento dei campi non è mai ordinata.

A questo punto dell’argomentazione MacShea e Brandon, ci sollecitano a considerare le leggi e i sistemi legali che guidano i cittadini verso una conformità approssimativa. In questo caso, i campi sono le norme, le aspettative, le forme di deterrenza e i sistemi di aggiudicazione e applicazione che dirigono i nostri desideri e le nostre intenzioni e, quindi, influenzano indirettamente il nostro pensiero e le nostre azioni. Sotto quest’aspetto si può dire che proprio come il campo magnetico terrestre agisce sul cervello della tartaruga, dicendole dove rivolgersi, il sistema legale agisce sui nostri desideri e sulle nostre intenzioni dall’alto. Lo stesso vale per i molti campi economici in cui siamo immersi, guidando le nostre preferenze come lavoratori e consumatori. E lo stesso vale anche per i molti campi sociali che ci contengono e ci guidano. Questi campi nascono da partner, amici, famiglie e dagli innumerevoli luoghi di lavoro, gruppi di quartiere, club e altre istituzioni sociali in cui siamo immersi. I campi più grandi, come i campi sociali ed economici,sono straordinariamente non locali, dirigendo i desideri e le intenzioni di un numero enorme di individui su una vasta area. Da questo punto di vista, la società umana emerge come una rete di campi. Le persone in una società, come le cellule di un organismo in via di sviluppo, partecipano contemporaneamente a più campi sovrapposti, che forniscono diversi gradi di guida (a volte contrastanti).

Ma non è la fine della storia. Sembra che alcuni scopi o obiettivi abbiano origine principalmente nella nostra testa. Sotto quest’aspetto, MacShea e Brandon, ipotizzano che desideri e intenzioni dirigano il pensiero, il discorso e l’azione intenzionali e debbano, quindi, essere anch’essi campi, che forniscono sia la spinta motivazionale, che fa muovere questi processi, sia la focalizzazione direzionale che li guida.

In proposito, esploriamo per fare chiarezza un esempio dei nostri studiosi.39 Immaginiamo il mio desiderio di una tazza di caffè, questo desiderio mi spinge a pensare, dire e fare le cose necessarie per ottenerne una. Con volere o intendere ci si riferisce ad una vasta categoria di ciò che possono essere definiti stati affettivi, tutti strettamente correlati alle emozioni, tra cui preferenze, preoccupazioni, sentimenti, motivazioni e così via. Questa visione della mente, che risale al filosofo del XVIII secolo David Hume,40 postula che i nostri desideri dirigano tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo deliberatamente. Hume chiamava i nostri desideri passioni calme perché, per lui, pensare, parlare e agire erano processi puramente passivi, senza obiettivi propri. Tutto il nostro pensare, parlare e agire è governato da una costellazione simile a quando pensiamo, diciamo o facciamo qualcosa deliberatamente. E questo perché si tratta di un campo a guidarci, un desiderio o un’intenzione ci stanno motivando o dirigendo. Siamo, su quest’aspetto, semplicemente, pedine spinte in giro da campi esterni oppure siamo liberi di prendere le nostre decisioni?

Per spiegare come funziona, ad un livello più basico, seguiamo MacShea e Brandon, e prendiamo in considerazione un animale più semplice. Un breve acquazzone potrebbe spingere uno scoiattolo a cercare riparo. Ma il desiderio di cercare riparo è solo la causa diretta del pensiero e dei movimenti motori dell’animale mentre si dirige verso un riparo, non la pioggia: la pioggia innesca solo il desiderio. La teoria dei campi prevede41 che quando i cervelli degli scoiattoli saranno meglio compresi, scopriremo che il pensiero e i meccanismi motori coinvolti nella ricerca di riparo sono annidati in un campo di desiderio più ampio che li dirige.

Il caso dello scoiattolo può risultare interessante perché, come noi, gli scoiattoli avviano alcune azioni quasi del tutto da soli, derivanti meno da stimoli esterni e più da desideri e intenzioni generati internamente. In qualsiasi momento, uno scoiattolo può scegliere di saltare da un ramo all’altro solo per l’euforia del quasi-volo. La teoria dei campi ipotizza che un qualche schema su larga scala di attivazione neurale, il desiderio di quasi-esaltazione del volo, sia un campo che agisce verso il basso sui centri cognitivi e motori avvolti dal campo, inducendo l’animale a pianificare, posizionarsi e saltare.

MacShea e Brandon,42 sostengono che questa stessa architettura sia alla base anche del comportamento umano intenzionale. Le nostre decisioni deliberate sono anch’esse guidate da desideri e intenzioni, che assumono la forma di grandi campi nel nostro cervello che dirigono i nostri centri cognitivi, linguistici e motori. Questi campi possono consistere in grandi circuiti neurali.43 E i meccanismi orientati agli obiettivi che guidano (pensare, parlare e agire) possono consistere in circuiti su scala più piccola incorporati in essi. Stando alle metafore dei nostri teorici, come i vortici in un fiume in piena, i circuiti più piccoli sono incorporati nel flusso più grande. Ogni vortice ha la sua dinamica, ma il movimento complessivo di un vortice è diretto dal fiume più grande che lo avvolge. Allo stesso modo, pensare, parlare e agire hanno la loro dinamica, come la capacità del pensiero cosciente di costruire narrazioni o la capacità dei meccanismi linguistici di recuperare parole e formulare frasi. Tuttavia, la loro attenzione, la loro intenzionalità, deriva dai campi del volere o dell’intenzione in cui sono incorporati. Questi campi sono le motivazioni di Macshea & Brandon.

Il nostro repertorio di campi di desiderio è enorme, molto più diversificato delle semplici pulsioni di sopravvivenza e riproduzione immaginate in alcuni semplicistici modelli biologici di intenzionalità, sostengono MacShea e Brandon.44 E agisce, a parer loro, su un’ampia gamma di scale temporali. L’intenzione di organizzare un picnic spinge una persona a fare un piano, invitare altre persone, raccogliere provviste, recarsi in un parco e trovare un posto adatto. Il desiderio di conoscenza può spingere una persona a indagare, iscriversi e infine seguire un corso online. La preferenza per una vita più tranquilla può spingere qualcuno a prepararsi alla pensione nel corso di molti anni, in modo da poter andarci in anticipo. Il quadro risulta ulteriormente complicato dal fatto che i desideri sono diversi e talvolta contrastanti, anche su una singola scala temporale. A causa della complessità dell’esistenza umana, vogliamo molte cose contemporaneamente. Voglio quella fetta extra di cheesecake perché è gustosa ma allo stesso tempo non la voglio perché ne ho già mangiata troppa. Voglio restare a scuola e vedere il mondo allo stesso tempo. I campi che ci dirigono sono interconnessi, altamente differenziati e spesso in conflitto.

È qui che inizia a emergere la questione del libero arbitrio: siamo semplicemente pedine spinte da questi campi esterni o siamo liberi di prendere le nostre decisioni? C’è una linea di pensiero molto antica, recentemente reintrodotta nell’immaginario popolare da Sapolsky, che afferma che non siamo liberi. Afferma che ogni pensiero e azione, anzi ogni cosa nell’Universo, è completamente determinata da leggi fisiche e che questo determinismo risulta incompatibile con il libero arbitrio. Ma questa visione, che vede determinismo e libero arbitrio come in contrasto, è errata. Secondo una scuola filosofica chiamata compatibilismo, come accennano Dennett e Caruso,45 anche se il mondo fosse perfettamente deterministico, la libertà sarebbe comunque perfettamente possibile. La teoria dei campi costituisce una specie di spiegazione “compatibilista” della direzionalità verso un obiettivo, sostengono MacShea e Brandon.

La particolarità di MacShea e Brandon è che non cadono in una visione oscura del futuro dell’umanità. Secondo la loro teoria, la libertà è la direzione dei campi dentro di noi. Ci segnalano addirittura che c’è la tentazione di considerare la direzione impostaci da qualsiasi parte come l’opposto della libertà, ma la teoria dei campi ci ricorda che molti campi imposti sono, in realtà, i nostri desideri e costituiscono, quindi, letteralmente, parti di noi. E quando i desideri hanno origine dentro di noi, sono i nostri desideri e le decisioni che motivano le nostre stesse decisioni, indipendentemente dal fatto che siano determinate dal mondo esterno e dai campi che lo compongono. In questa visione, la libertà non è l’assenza totale di causalità deterministica: non avrebbe senso essere liberi dai propri desideri e intenzioni. In un modo molto reale, i tuoi desideri e le tue intenzioni sono te stesso, e nessuno vuole essere libero da sé stesso. La libertà che tutti cerchiamo è la libertà di pensare, dire e fare ciò che noi stessi desideriamo profondamente. Non è essere indeterminati o liberi da cause.

Infine, MacShea e Brandon si chiedono, in un gesto di onestà intellettuale quali sono le prove che documentano la loro teoria dei campi del “desiderio”. Come ogni umano, maestro nell’utilizzo della metafora, dichiarano che, in verità, loro si trovano su un ramo che è sia debole che forte. È debole perché sembra esserci poco supporto probatorio positivo, almeno neurologicamente, per sostenere la nozione che i nostri desideri si manifestino come grandi campi contenenti meccanismi di pensiero e azione. Ma la teoria è anche forte perché non è contraddetta dalla ricerca esistente. Si sa molto in neuro-anatomia e neuro-psicologia sui correlati neurali delle emozioni. Si sa meno sugli stati affettivi più calmi come il desiderio e l’intenzione. Quando si tratta di motivazioni a livello molecolare, i campi di neurotrasmettitori su larga scala che coinvolgono la serotonina o la dopamina possono essere i mediatori dei nostri desideri e delle nostre intenzioni.

Tuttavia, ci sono ugualmente altri candidati, dai campi elettromagnetici, che agiscono su vaste aree del cervello, ai circuiti neurali, che coinvolgono gruppi di neuroni che non sono specifici di un singolo neurotrasmettitore. Restano abbastanza fatti incomprensibili da supportare una gamma di possibilità su come questi campi potrebbero funzionare.46

Uno degli aspetti più preziosi della teoria dei campi consiste nel fatto che essa offre una guida empirica. Suggerisce ai ricercatori che sperano di comprendere che devono cercare strutture su larga scala, più grandi dei sistemi di pensiero e azione che guidano. Gli esperimenti dovrebbero cercare strutture con questi sistemi incorporati al loro interno. Naturalmente, la teoria dei campi, come qualsiasi teoria sul mondo fisico, potrebbe rivelarsi sbagliata su come funziona il desiderio umano. E anche questa sarebbe una virtù della teoria. In buona fede scientifica, si predispone a una possibile falsificazione. È plausibile che i nostri scopi abbiano qualcosa di profondo in comune con le ghiande e gli scarabei stercorari.

I campi sono un’idea vecchia ma, per un mondo immerso nel pensiero meccanicistico, offrono qualcosa di nuovo. Ampliano il nostro arsenale esplicativo, integrando il puro meccanismo in un modo che spiega ciò che altrimenti non sarebbe spiegato. Aiutano a rispondere a uno dei più antichi problemi della filosofia e della scienza: perché le cose nell’Universo sembrano avere obiettivi o scopi?

La teoria dei campi porta con sé un messaggio di unità, riunendo tutti i sistemi teleologici sotto un’architettura condivisa, rivelando una continuità in natura che è stata a lungo sospettata, almeno dai tempi di Aristotele. Fenomeni disparati, dalla fisica alla psicologia, sono unificati sotto un unico quadro esplicativo. La teoria solleva la possibilità che i nostri scopi abbiano qualcosa di profondo in comune con altri sistemi orientati a obiettivi come ghiande e scarabei stercorari, così come con altri ancora più semplici, come le auto a guida autonoma e, sì, persino le rocce che cadono.

Riconosciamo che ci sono problemi da risolvere. I campi sono spesso sfuggenti, invisibili e intangibili. In particolare, i campi che ci guidano come persone, i desideri in cui è immersa la nostra coscienza, sono poco compresi. Li vediamo solo vagamente, dall’interno. Come i campi gravitazionali, sembrano essere ovunque e in nessun luogo in particolare. E come i campi gravitazionali, esercitano un potere indecifrabile che dobbiamo ancora comprendere appieno.

- Teoria dei campi, in fisica, descrizione dell’evoluzione di un campo nel tempo. In fisica, il campo è un’entità che esprime una grandezza come funzione della posizione nello spazio e nel tempo, o, nel caso relativistico, nello spazio-tempo. Le “teorie di campo” si occupano di quei sistemi fisici il cui stato sia descritto assegnando il valore di una o più grandezze, dette “campi”, in ciascun punto dello spazio. In fisica, la teoria dei campi è la descrizione della dinamica di un campo, cioè la sua variazione (o evoluzione) nel tempo. Di solito questa viene descritta da una lagrangiana o una hamiltoniana di campo, trattate come un sistema con infiniti gradi di libertà. La teoria risultante può essere classica o quantistica. In fisica moderna i campi più studiati sono quelli relativi alle interazioni fondamentali. John Gribbin, Q is for Quantum: Particle Physics from A to Z, Londra, Weidenfeld & Nicolson, 1998, p. 138.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. The Missing Two-Thirds of Evolutionary Theory. Cambridge University Press, 2020.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. Elusive but everywhere. In AEON, 4th November 2024.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Il siluro o torpedine è un proiettile esplosivo dotato di propulsione autonoma che, dopo essere stato lanciato sopra o sotto la superficie dell’acqua, opera in immersione, ed è progettato per detonare a contatto o in prossimità di un obiettivo. Può essere lanciato da sottomarini, navi di superficie, elicotteri e aerei. Il siluro può essere anche utilizzato come parte di un’altra arma: il siluro Mark 46 usato dagli Stati Uniti è parte del sistema antisommergibile ASROC, mentre la mina CAPTOR consiste in una piattaforma immersa che lancia un siluro quando identifica un contatto ostile tramite sonar.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- Il “meccanismo teleologico” si riferisce a una concezione secondo la quale gli eventi, anche quelli non legati all’azione volontaria umana, avvengono in funzione di un fine o scopo. In altre parole, è una visione che interpreta la realtà come organizzata secondo un ordine finalistico, dove ogni cosa ha un suo scopo o fine. Questo concetto si contrappone al meccanicismo, che vede gli eventi come risultato di cause ed effetti senza un fine intrinseco.

- Robert Sapolsky. Determined: A Science of Life Without Free Will. Penguin Press, 2023.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- Ibidem

- Daniel McShea & Robert Brandon. op. cit., 4th November 2024.

- John Gribbin, Q is for Quantum: Particle Physics from A to Z, Londra, Weidenfeld & Nicolson, 1998, pag.138

- Daniel McShea & Robert Brandon. op. cit., 4th November 2024.

- Weiss, Paul. The Science of Life. The Living System – A System for Living. Mount Kisco, NY: Futura Publishing Company, 1973.

- Daniel McShea & Robert Brandon. op. cit., 4th November 2024.

- Gerd Sommerhoff. Logic of the living brain. Wiley, London, 1974.

- Ernest Nagel. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. Harcourt, New York, 1961.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- Daniel McShea & Robert Brandon. op. cit., 4th November 2024.

- Ibidem

- Ibidem

- Michael Levin & Rafael Yuste. Modular cognition. AEON, 8 March 2022 / Michael Levin & Rafael Yuste. / Cognition all the way down, AEON, 13 October 2020. Michael Levin. Professore illustre di biologia alla Tufts University, nel Massachusetts, dove dirige l’Allen Discovery Center e il Tufts Center for Regenerative and Developmental Biology.

- Ibidem

- Daniel McShea & Robert Brandon. op. cit., 4th November 2024.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- La morfogenesi è il processo che porta allo sviluppo di una determinata forma o struttura. In biologia la morfogenesi è lo sviluppo della forma e della struttura di un organismo, sia da un punto di vista evolutivo, sia dal punto di vista dello sviluppo ontogenetico del singolo organismo a partire dalla cellula fecondata (sviluppo embrionale); in quest’ultimo caso, il processo è favorito dall’azione dei morfogeni.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Daniel McShea & Robert Brandon. op. cit., 4th November 2024.

- Ibidem

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- Ibidem

- Julian Baggini. Hume the humane. 15th August 2018.

- Daniel W McShea & Robert N Brandon. op. cit. 2020.

- Ibidem

- Ibidem

- Ibidem

- Daniel C Dennett & Gregg D Caruso. Just deserts. In AEON, 4th October 2018.

- Ibidem