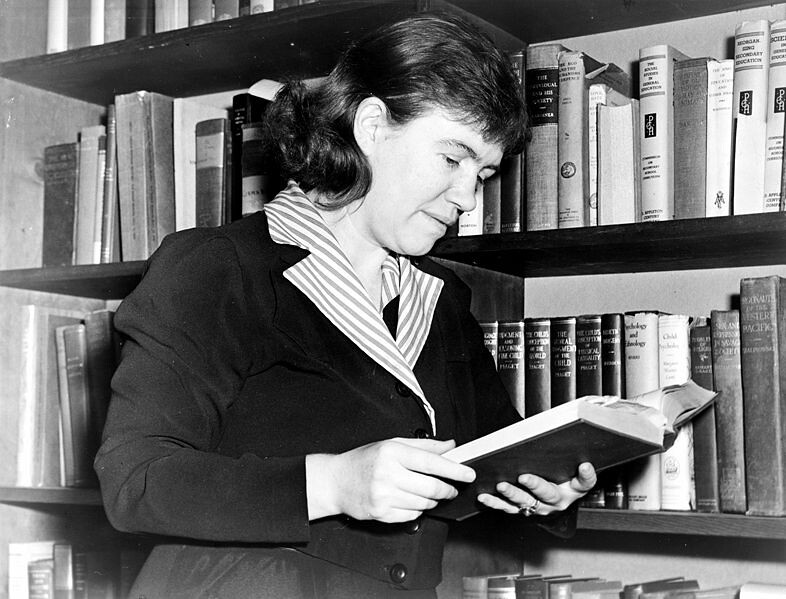

Margaret Mead (1901-1978) ha saputo fare dell’antropologia uno studio della libertà umana, “un breve resoconto di come potrebbe essere la vita”, una riflessione sull’educazione e sull’importanza degli influssi sociali e culturali nello sviluppo di una persona.

Quando nel 1973 scrive una nuova prefazione al suo studio della vita delle adolescenti nell’arcipelago di Samoa nel Pacifico, Coming of age in Samoa del 1928, Mead riconosce la sua prima intenzione di mettere a confronto i disagi adolescenziali della nostra civiltà occidentale con un modo più primitivo e spontaneo di crescere. “Ho scritto questo libro per contribuire alla nostra conoscenza di quanto il carattere umano, le capacità umane e l’umano benessere dei giovani dipendono da quello che imparano e dall’ordinamento sociale della società in cui nascono e crescono”.

Ciò che in generale rende per una ragazza di Samoa meno traumatico il passaggio dell’adolescenza è la semplicità della sua vita, dove ogni cosa viene accettata con una certa superficialità ma senza angoscia, dove la famiglia svolge una sicura funzione protettiva, dove le vicende del sesso sono vissute con molta naturalezza, dove nell’educazione e nella socializzazione la danza svolge un ruolo fondamentale.

La nevrosi nella civiltà moderna è invece un prezzo da pagare. “Abbiamo visto che l’assenza di drammaticità nelle decisioni delle adolescenti samoane è da attribuirsi al carattere di quella civiltà che scoraggia i forti sentimenti; ma la spiegazione della mancanza di conflitti va cercata principalmente nella differenza fra una civiltà primitiva semplice e omogenea, che cambia così lentamente da apparire immobile ad ogni generazione, e una civiltà moderna variopinta, mutevole, eterogenea”.

Sesso e Temperamento

Nel 1950 Mead scrive invece una nuova prefazione ad un suo lavoro uscito nel 1935, Sesso e Temperamento in tre Società primitive. Qui ribadisce che l’antropologia richiede quella “libertà di mente con la quale si deve vedere ed ascoltare e registrare, con stupore o meraviglia, ciò che non si sarebbe mai sospettato”. Mossa dall’intento di indagare la differenza dei sessi in tre diverse popolazioni ai confini della Nuova Guinea, la studiosa dovette constatare dopo due anni di lavoro “che il materiale raccolto gettava luce piuttosto sulle differenze di temperamento, vale a dire sulle qualità individuali innate, a prescindere dal sesso”.

“Mi imbattei in tre tribù molto convenientemente situate in una zona di cento miglia di lato, nella prima delle quali uomini e donne si comportavano come noi ci aspettiamo che si comportino le donne, cioè in modo materno e sensibile; mentre nella seconda tutti si comportavano come ci aspettiamo che si comportino gli uomini, cioè in modo intenso e attivo; e nella terza gli uomini si comportavano alla maniera femminile, facendo i dispettosi, portando i riccioli e andando al mercato, mentre le donne erano delle compagne energiche, disadorne e tenevano l’atteggiamento di chi dirige”. Non dunque che si debba prescindere dalle differenze biologiche dei due sessi, ma l’indagine antropologica non può che mostrare come queste differenze variamente si possano modulare con il temperamento di ciascuno. “Le basi biologiche di sviluppo degli esseri umani, pur ponendo delle limitazioni che devono essere onestamente riconosciute, possono essere considerate come potenzialità, che l’immaginazione umana è lungi dall’abbracciare completamente”.

Rimane l’invito a comprendere le società più semplici anche per gettare nuova luce sulla formazione delle culture e delle civiltà più evolute. “Quando studiamo le società più semplici non possiamo non essere colpiti dai molti modi in cui l’uomo ha intrecciato i pochi elementi di cui disponeva per farne quei tessuti sociali belli e fantasiosi che chiamiamo civiltà”. A partire da elementi naturali e biologici si forgia il temperamento atteso da ciascun individuo. “Servendosi di elementi di tanta universalità e semplicità, l’uomo si costruì un tessuto culturale, dentro il quale ogni vita umana acquistò dignità di forma e di significato”. La sospensione di giudizio propria dell’antropologo gli consente di stupirsi delle conclusioni cui può arrivare. “Io condividevo l’opinione generale della nostra società, che vi fosse un temperamento sessuale congenito… Ero lungi dal sospettare che i temperamenti da noi considerati come congeniti ad un sesso potessero essere invece semplici variazioni del temperamento umano”.

Maschio e Femmina

Quando in un suo libro pubblicato nel 1949, Maschio e Femmina, Margaret Mead mette al centro dei suoi studi il tema della differenza dei sessi, si rende conto di dover anzitutto chiarire i confini della discussione. “Cosa devono pensare gli uomini e le donne della loro mascolinità e della loro femminilità in questo XX secolo nel quale tante delle nostre vecchie idee hanno bisogno di essere rinnovate?” In un’epoca in cui si rivela una maggiore fluidità e scambiabilità delle prerogative di genere, quali sono le reali domande che un antropologo può spingerci a fare? Studiando le sette culture dei mari del Sud, Mead ha voluto mettere al centro della sua analisi tre aspetti: osservare la presa di coscienza del proprio corpo da parte del maschio e della femmina; analizzare in secondo luogo come la società a partire dalla famiglia ha cercato di disciplinare le diverse inclinazioni sessuali; proporre infine nuove soluzioni per utilizzare al meglio le diverse attitudini.

“La sovrastruttura di differenze socialmente definite tra i due sessi… costituisce una necessità?” La domanda può diventare anzi più intrigante: “Non hanno forse le differenze fra i sessi un valore prezioso? Non sono una risorsa della nostra natura umana che ogni società ha usato ma che nessuno ha ancora cominciato a sfruttare appieno?”

L’antropologia riporta la questione del rapporto tra natura e cultura nel cuore dell’epoca della tecnica, in un’epoca in cui la cultura assume valore globale: “oggi la cultura del mondo tende a divenire unica nella sua interdipendenza”. “Potrebbe l’uomo moderno dimenticare il suo legame col resto del mondo naturale al punto di separarsi dalle sue necessità vitali, di scrivere poesie ispirate soltanto alle macchine, senza più saper ascoltare il proprio cuore? Nella sua nuova preoccupazione di dominio sul mondo naturale è possibile che l’uomo dimentichi Dio al punto di costruire una barriera impenetrabile contro la saggezza del passato?” Se “inevitabilmente, la civiltà nella quale viviamo plasma e limita la nostra fantasia”, l’antropologia può aiutarci a riconoscere le differenze culturali e tornare ad ampliare i nostri orizzonti.

L’antropologia studia quanto siano eque le opportunità di partenza, ma si rivela anche un elogio della diversità. “Più studieremo le differenze fra i sessi soltanto per abolirle o per sfruttarle quantitativamente, più è probabile che troveremo il modo di abolirle come causa di ineguaglianza e dispersione, ma anche come fondamento della possibilità di variazione e come contributo al progresso del mondo”. All’antropologia dell’uomo non interessa solo la sua raggiungibile idoneità che gli tolga ogni bisogno ed ogni negatività, ma interessa soprattutto cosa egli sappia fare della sua creatività e spontaneità. “Noi, come esseri umani, non siamo soltanto interessati a non agire in modo sbagliato, cattivo o dannoso, ma abbiamo sempre conferito grandissima importanza alle nostre capacità di fare cose buone, giuste, costruttive e belle”.

Tornando perciò alla questione della differenza dei sessi: “Dato che siamo mammiferi di ambo i sessi, abbiamo dei limiti e dobbiamo riconoscerli, provvedere a essi e tenerne conto nelle nostre abitudini, pur senza affliggercene continuamente e tediosamente. Vi sono alcune cose che gli uomini non possono fare perché uomini, e le donne non possono fare perché donne: generare, concepire, partorire e allattare, sono compiti distribuiti diversamente”. Questa differenza non deve essere vista come un limite, ma come un’aspirazione ed una potenzialità. E le domande sulle differenze tra Maschio e Femmina possono essere rimodulate. “Se i maschi devono abituarsi molto presto all’idea che non potranno mai generare un bambino, con la sicurezza assoluta che ciò è un irrevocabile privilegio della donna fin dalla nascita, come mai ne deriva per gli uomini una maggiore ambizione creativa e un desiderio maggiore di realizzarla? Se le bambine hanno un ritmo di crescita per cui risulta che il proprio sesso appare loro meno determinato di quello dei loro fratelli, dando loro in tal modo impulsi ad azioni compensatrici che quasi sempre svaniscono davanti alla certezza della maternità, questo probabilmente può significare una limitazione della loro ambizione. Ma quali potenzialità positive esistono dunque?”

Margaret Mead un’icona americana

Margaret Mead è assurta alla celebrità anche controversa e mistificata di una vera e propria icona culturale. È ciò che racconta Nancy Lutkehaus, una sua assidua collaboratrice, nel libro (del 2008) Margaret Mead The Making of an American Icon.

Nel 1983 l’antropologo neozelandese Derek Freeman aveva pubblicato una severa critica del celebre studio di Mead sulle isole Samoa. La critica riguardava sia il metodo che i contenuti dell’indagine della Mead, che veniva criticata per essersi fatta raggirare da racconti menzogneri delle ragazze di Samoa, e per aver su queste testimonianze non veritiere costruito la sua teoria del determinismo culturale o comunque della preminenza dei fattori culturali su quelli biologici nel processo di crescita delle adolescenti. La civiltà Samoa non è secondo Freeman un paradiso perduto di ingenuità e spontaneità, ma al contrario violenta ed altamente competitiva, con tradizioni decisamente conservative.

Ma il punto critico della celebrità di Margaret Mead resta comunque il suo relativismo culturale, la sua capacità di trasformare i dati acquisiti come antropologa in società primitive in una sorta di critica significativa e condivisa della società americana, dove la Mead stessa diveniva invece un’icona dell’America femminista, liberale e progressista. Una sua frase in particolare è divenuta iconica dello spirito comunitario che caratterizza la democrazia americana: “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”

Intellettuale indipendente ed attivamente impegnata, cittadina del mondo, Margaret Mead potè al tempo stesso assurgere a paladina di un umanesimo morale e a testimone di una nuova possibile America, così come pure figurare in una lista di sospetti stilata dall’FBI.

Come lei ebbe a dire di se stessa: “Sono stata pubblicamente discussa, fustigata e derisa, esaltata e mitizzata, sono stata considerata un’istituzione ed un uccello delle tempeste…”