L’antropologia contemporanea ha saputo dare nuovi spunti per rileggere temi di tutti gli altri ambiti delle scienze umane: della sociologia, della filosofia, della psicologia, della linguistica.

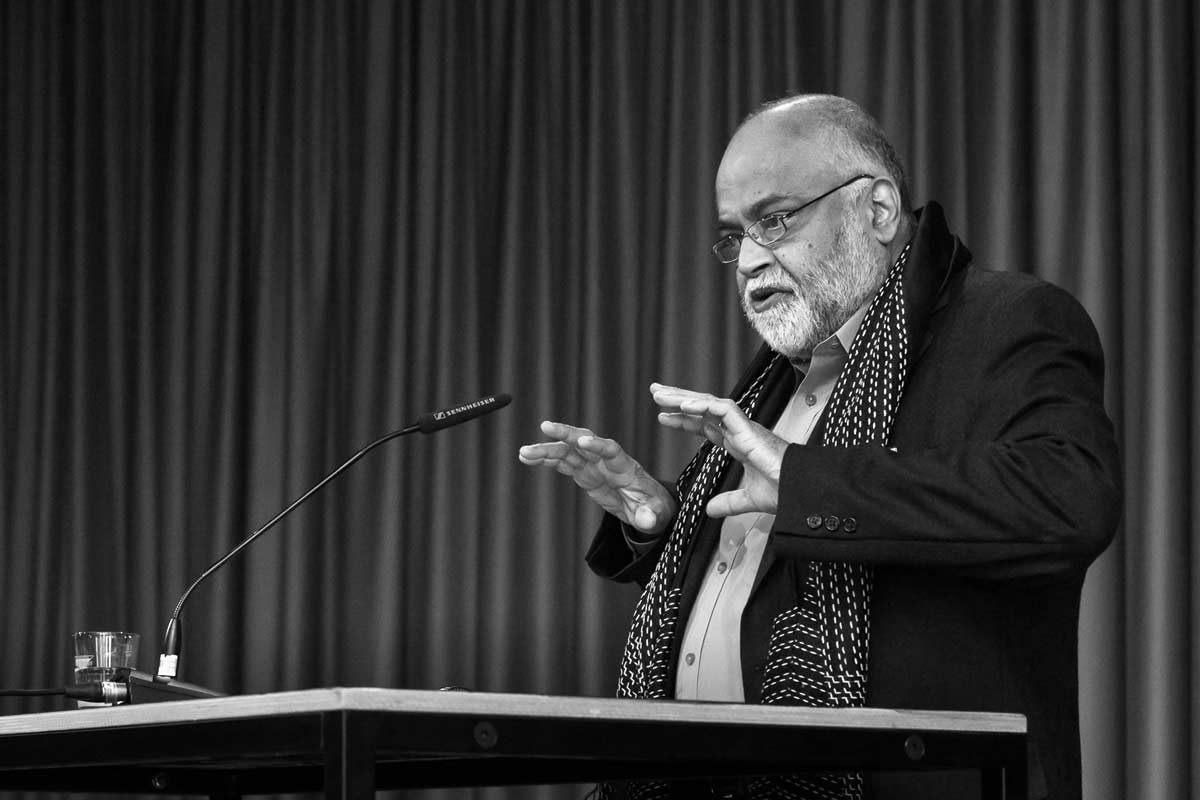

Il lavoro di Arjun Appadurai, antropologo statunitense nato in India nel 1949, ne è una prova. Uno dei massimi esponenti del postcolonialismo, Appadurai ha sottratto l’analisi della modernità dai paradigmi della teoria critica. La modernità tende certamente alla globalizzazione, sostiene Appadurai, ma non per questo alla uniformazione e ad un conformismo universale. La sinergia della comunicazione di massa e dei vasti flussi migratori ha un effetto combinato sull’opera dell’immaginazione. “Ci sono prove sempre più evidenti che l’uso dei mass media nel mondo produce spesso resistenza, ironia, selettività e, in generale, azione”. La fruizione collettiva dei mass-media può creare nuove comunità transnazionali, un senso di identità che si modella in maniera trasversale e non più nei canoni dello Stato-nazione. La modernizzazione è una versione dialettale della globalizzazione, tale che può creare nuovi originali processi identitari. La globalizzazione non è la storia dell’omogeneizzazione culturale.

Modernità in polvere

“L’idea di etnicità che propongo pone al suo centro la costruzione cosciente e immaginativa, e la mobilitazione delle differenze.” La cultura diviene un archivio potenzialmente infinito di differenze. “Piuttosto che considerare la cultura come una sostanza, è più utile considerarla una dimensione di fenomeni, una dimensione che si accompagna alla differenza situata e incarnata.”

I movimenti culturalisti, che siano gli afroamericani negli USA o i pakistani in Gran Bretagna o gli algerini in Francia, tendono tutti ad essere antinazionali e metaculturali. La località si sta definitivamente mostrando come un processo storico, soggetto alle dinamiche del globale. “La globalizzazione è in sé un processo profondamente storico, ineguale e addirittura localizzante. La globalizzazione non implica necessariamente e neppure frequentemente omogeneizzazione o americanizzazione, e nella misura in cui differenti società si appropriano in modo diverso dei materiali della modernità, rimane tutto lo spazio per lo studio approfondito di geografie, storie e linguaggi specifici.”

La forma politica moderna dello stato nazionale è forse giunto, sull’onda della stessa modernità, al capolinea. “Un semplice esame superficiale delle relazioni all’interno e tra i più di 150 stati nazionali che sono oggi membri delle Nazioni Unite dimostra che guerre di confine, guerre culturali, inflazione galoppante, immigrazioni di massa, o fughe sostanziose di capitali minacciano la sovranità in molti di essi. Anche lì dove la sovranità statale è apparentemente intatta, la legittimazione statale è spesso in pericolo. Anche in stati nazionali apparentemente sicuri come gli Stati Uniti, il Giappone e la Germania, i dibattiti su razza e diritti, appartenenza e lealtà, cittadinanza e autorità non sono più culturalmente periferici.” C’è un nuovo nazionalismo, meno primordiale e più culturale: un nazionalismo che condivide uno stesso mondo di immagini più che un’unità di sangue, di razza, di territorio. Ciò vale anche per una comunità, come quella palestinese, in cui la questione del territorio è cruciale: anche in questo caso l’autodeterminazione conta più della sovranità territoriale.

Si sta creando una sfera discorsiva transnazionale, fatta di diverse sfere pubbliche diasporiche: dal recente induismo globale, ai movimenti di attivisti impegnati sui temi ambientali e/o dei diritti umani. Comunità basate talvolta sul prestigio morale di profughi, esiliati, persone per una qualche ragione sradicate dalla loro nazionalità.

“Nel breve periodo, come possiamo già vedere, sarà probabilmente un mondo caratterizzato da sempre maggior barbarie e violenza. Sul lungo periodo, una volta liberate dalle costrizioni della forma nazionale, potremo forse scoprire che la libertà culturale e la giustizia nel mondo non presuppongono l’esistenza uniforme e generale dello stato nazionale. Quest’eventualità perturbante potrebbe essere il lascito più eccitante per aver vissuto nella modernità in polvere.” Modernity at large è il titolo di un libro di Appadurai uscito nel 1996, tradotto in italiano come Modernità in polvere.La modernità in generale è la libertà dalla/della modernità.

“Il mondo moderno è diventato oggi un sistema interattivo in senso del tutto inedito”. I flussi culturali globali creano situazioni entropiche, paradossali, iperreali, come per esempio il fatto che “le versioni filippine delle canzoni melodiche americane sono più diffuse nelle Filippine e fastidiosamente più fedeli agli originali di quanto non siano oggi negli Stati Uniti.” Tutto il mondo è Disneyland, si può dire, ma sarebbe una semplificazione. “Gli Stati Uniti non sono più il burattinaio di un sistema mondiale di immagini, ma solamente un nodo di una costruzione transnazionale complessa di panorami immaginari. Non c’è solo americanizzazione, omogeneizzazione, mercificazione; ma anche, come Appadurai vuole dimostrare, indigenizzazione ed eterogeneizzazione delle culture. C’è una varietà di panorami in un capitalismo disorganizzato e deterritorializzato.

L’immaginazione è una pratica sociale. “L’immaginazione è oggi essenziale a tutte le forme di azione, è in sé un fatto sociale, e l’elemento cardine del nuovo ordine globale”.

Il futuro è un fatto culturale

The Future as cultural fact è il titolo di una raccolta di saggi di Appadurai, pubblicata nel 2013. Ed è una riflessione sui nuovi confini dell’antropologia stessa: nata come studio delle società antiche o comunque primitive perché immuni dall’arrivo della modernità occidentale, l’antropologia è oggi vieppiù antropologia del presente, fin dei nostri stessi usi e oggetti quotidiani. La memoria sociale delle cose è il titolo di un volume curato da Appadurai, con il contributo di vari autori.

L’antropologia ha un’attenzione particolare a ciò che nel presente reca tracce della memoria, come la persistenza di un’abitudine. “Noi sosteniamo le voci della riproduzione, durevolezza e resilienza nella vita umana”. Il futuro come orizzonte culturale rischierebbe in questo modo di rimanere ai margini di un’analisi antropologica.

Ma ciò che rende il futuro un fatto culturale è la nostra immaginazione, le nostre anticipazioni, le nostre aspirazioni. “Abbiamo bisogno di un generale recupero delle tracce dell’immaginazione nei registri dell’antropologia, come quell’elemento vitale che costruisca una solida antropologia del futuro”. Un approccio teoretico che è anche una scelta di valore: poter ritrovare una politica della speranza accanto ad una politica della paura; poter sottrarre il futuro al solo computo economico. “Il luogo centrale per un nuovo dialogo tra antropologia ed economia è il luogo dove diversi teorici del sociale stanno discutendo la relazione tra riconoscimento e ridistribuzione, cercando di riconciliare le pretese apparentemente in competizione della dignità e dell’accesso agli elementari bisogni materiali”.

La capacità di avere aspirazioni è una capacità culturale. Il nostro mondo è caratterizzato da una varietà di immagini di cosa sia una buona vita. Nelle visioni religiose delle comunità cristiane ed islamiche c’è una componente di puritanesimo, di fervore e di aggressività; ma anche una base umanitaria di solidarietà e di attenzione all’avvenire. Tra i due poli del millenarismo e del catastrofismo, c’è una varietà di modi in cui si diffondo visioni della vita buona, dell’oltrevita e della vita giusta, come fondamenti di un’etica del quotidiano.

L’antropologia d’altronde, ancor più che di ciò a cui gli uomini aspirano, si occupa di ciò che gli uomini cercano di evitare, sia pure con riti di stregoneria e divinazione, o comunque ispirati ad un pensiero magico. È di grande interesse per l’antropologia l’approccio che le diverse società hanno con il pericolo e con il rischio. Il rischio e l’incertezza sono d’altronde componenti importanti di diverse forme di neocapitalismo. Qui il futuro non è più chiamato in causa nei termini di un’etica della possibilità, quanto piuttosto di una speculativa etica della probabilità. In nome della quale si specula anche sui disastri.

Il diffondersi nell’economia finanziaria di contratti derivati, cioè basati sulla valutazione del rischio sottostante ad una attività, indica una strategia non solo di copertura dal rischio ma anche di speculazione sul rischio. In un suo libro del 2016 Banking on Words. The failure of Language in the Age of Derivative Finance, Appadurai avanza l’ipotesi che la crisi dei subprime del 2007-2008, una crisi innescata dal fallimento di crediti altamente speculativi concessi a persone con alto rischio di insolvenza, ha rivelato una fragilità e vulnerabilità non solo degli assets economici ma pure dello stesso linguaggio della finanza e del nostro stesso sistema dei valori. È crollato in quella crisi un sistema in cui era divenuto legittimo promettere quello che non si poteva mantenere.

Già Kant, nell’illustrare la caratteristica necessaria di universalità dell’imperativo categorico, aveva considerato in negativo l’esempio di chi chieda un prestito senza poterlo restituire. Nel ragionamento di Kant: se tutti promettessero di restituire un prestito senza intenzione di farlo, allora nessuno crederebbe più a ciò che viene promesso. Non solo allora diverrebbe difficile ottenere un prestito, ma sarebbero minate le basi stesse della nostra convivenza.